前回の記事では、瀬田川上流部の石山から出発し、天ヶ瀬ダムを越えて宇治川沿いの宇治まで川下りをした様子を案内しました。

今回の記事では、宇治から宇治川を下り、宇治川・桂川・木津川の三川合流部を通過、淀川沿いの枚方公園までを漕ぐ様子を案内します。

宇治川中流部では、川を塞いだ倒木に激突し、初めて「沈」(落水)しました。

また、淀川上流部の一部が、水深の浅い箇所となっており、カヤックでも座礁するポイントがあることを知りました。

実際に漕いでみないとわからない川の様子を案内します。

尚、前回の記事につきましては、下記をクリックしてご覧ください。

13.世界遺産「平等院鳳凰堂」見学

朝、宇治駅近くの駐車場に停めておいたキャンピングカーの中で目覚め、湯を沸かしコーヒーを飲みます。

さすがに、昨日の「天ヶ瀬ダム越え」により、疲労はピークに達しています。

すぐにカヤックを漕ぎ始めるのは、無理があると判断し、午前中は休憩をとることにしました。

「カヤック一人旅」の目的は、カヤックで漕ぐ以外にも、淀川水系の遺跡や史跡を巡ることです。

歩いてすぐの所に世界遺産である「平等院鳳凰堂」がありますので、寄ってみることにしました。

13-1.平等院

平等院は、平安時代後期の1052年(永承7年)に、関白:藤原頼通により、父道長の別荘を寺院に改め創建されました。

庭園は、浄土式の借景庭園として史跡・名勝に指定されています。

現在、鳳凰堂周辺の洲浜や平橋、反橋などが整備されています。

その他にも、平等院には、

・大和絵風来迎図

・梵鐘

・鳳凰一対

など、平安時代の多くの文化財が伝えられています。

特に、11世紀の仏像群としては、唯一伝来する

・雲中供養菩薩像52躯

は、いずれも雲に乗り、様々な楽器を奏で舞うなど、伸び伸びと繊細に彫り上げられています。

出所:平等院鳳凰堂:公式WEBサイト(※1)

平等院は、「古都京都の文化財」の一つとして、世界文化遺産に登録されています。

13-2.鳳凰堂

鳳凰堂は、平安時代後期の1053年(天喜元年)に、関白:藤原頼通により建立された阿弥陀堂です。

華やかな藤原摂関時代を忍ぶことのできる貴重な御堂です。

最大の特徴は、池の中島に建てられていることです。

あたかも極楽の宝池に浮かぶ宮殿のように、美しい姿を水面に映しています。

平等院鳳凰堂を正面から見た姿が、

- 翼を広げた鳥のように見えること

- 屋根上に1対の鳳凰が据えられていること

から、後世の江戸時代始め頃に「鳳凰堂」と呼ばれるようになりました。

鳳凰堂は、東方に面して建てられ、阿字池を隔てて西方に極楽浄土があることを示しています。

出所:平等院鳳凰堂:公式WEBサイト(※1)

平等院鳳凰堂を見学し、元気を取り戻しました。

キャンピングカーに戻って、カヤック一人旅の準備に入ります。

14.宇治川下り:宇治→山崎

キャンピングカーを、今回のカヤック一人旅の終点である淀川沿いの枚方公園と京阪電鉄枚方市駅の中間にある駐車場に停めます。

そこからカヤック一式を台車に載せ、京阪電鉄枚方市駅で乗車し、京阪電鉄宇治駅へと向かいます。

14-1.宇治川・淀川下りのルート

京阪電鉄宇治駅を下車して宇治川に架かる京阪電鉄橋梁の左岸下流側にある土手に向かいます。

カヤックを組み立てて、宇治川下りのスタートです。

スタート地点は、図1に示しました。

本日の宇治川・淀川下りのルートは、図3の通りです。

宇治 → 枚方

14-2.スタート直後:倒木に激突して沈(落水)

宇治川左岸堤防からスタートしましたが、昨日と比較しますと、川の水位が上昇し、流れも速いように感じました。

おそらく、上流にある天ヶ瀬ダムにおいて、放流していると考えられます。

川の流れが速い分、「目的地到着時刻も早くなるかなあ」と気軽に考えていました。

しばらくしますと、前方川の中央に中州があるのを見つけ、川の流れが左右に分かれています。

右側に進路を取り、中州をやり過ごしますと、すぐに次の中州が現れ、再度右側に進路を取りました。

すると、右岸に植生する樹木の枝が、川面まで垂れ下がっており、前方の視界が悪くなりました。

垂れ下がる枝をかき分けながら、カヤックを漕いでいますと、突然目の前に、川を塞ぐようにして倒木が現れます。

とっさに倒木をよけようと、パドルを操作しましたが、川の流れが速くなっていることもあり、よけきれずに倒木に激突しました。

その反動で、身体がカヤックから放り出され、しばらく水中をさまよっていましたが、パドルだけは離さずに水面上に顔を出しました。

カヤックに乗船する時には、ライフジャケットを身に付けていますので、身体は必ず浮きます。

問題は、カヤック本体がそのまま川に流されてしまうことです。

しかし、この様な事態になることを想定し、パドルとカヤック本体とをロープで結んでいました。

パドルさえ離さなければ、カヤックを失うことはありません。

また、カヤック自体に空気を相当程度注入しており、大きな「浮き」になっており、沈むことはありません。

案の定、自身より10mほど下流にカヤックが浮いており、一緒に宇治川を流れていました。

徐々にロープを手繰り寄せ、カヤックを確保すると同時に、少しずつ川の左岸に近づき、無事に岸にたどりつくことができました。

実戦で初めて「沈」(落水)を経験しました。

カヤックの中は、川の水でいっぱいになっており、装備している携帯用の手動排水ポンプを取り出し、水を全て排水します。

少し休憩し、気を取り直して再び目的地に向けて漕ぎ始めました。

昨日の「天ヶ瀬ダム越え」と「川の夜間漕艇」、本日の「沈」といい、川の試練を連日にして受けることとなりました。

この様な経験をしながら、「自然に対して、なめてはいけない」ことを覚えていくのでしょう。

14-3.観月橋(かんげつきょう)

しばらく漕ぎますと、前方に観月橋が現れました。

観月橋は、豊臣秀吉が、現在の指月山月橋院で催したと言われる月見の宴が、名称の由来です。

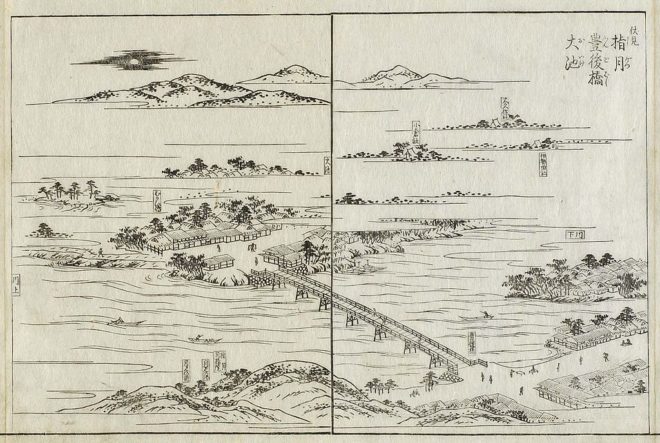

図7.江戸時代の豊後橋(都名所図会より):右側写真

14-4.三栖閘門(みすこうもん)

観月橋を通過しますと、右岸に三栖閘門が現れました。

三栖閘門について、説明をします。

写真7.資料館から見た三栖閘門:右側写真

14-4-1.三栖閘門の建設目的(※2)

陸上交通が発達していなかった江戸時代から明治時代には、京都~大阪間を結ぶ淀川舟運が、重要な輸送手段でした。

その流通拠点となっていた伏見港は、「京都の玄関口」として繁栄していました。

しかし、1918年(大正7)に淀川改修増補工事が始まりました。

1922年(大正11)から着手した宇治川右岸の観月橋~三栖の間の築堤工事により、伏見港と宇治川との船の通航が、できなくなりました。

このため、淀川へとつながる宇治川と濠川との間を、船が通航できるよう、1929(昭和4)3月31日、宇治川と濠川との合流点に三栖閘門を建設しました。

14-4-2.三栖閘門の活況期(※2)

三栖閘門が完成した当時は、日本と中国の関係が不安定な状況にあり、京都市近郊では、軍需拡張を目的とした舟運機能の向上が求められました。

このような時代背景を受けて、完成当初から石炭などを輸送する船が、年間2万隻以上も三栖閘門を通航していました。

その後も、宇治川と濠川を結ぶ三栖閘門は、京都~大阪間の輸送に重要な役割を果たし、経済・文化の発展に大きく貢献しました。

14-4-3.三栖閘門の衰退期(※2)

淀川舟運による貨物輸送は、陸上輸送が発達するとともに次第に減少し、1962年(昭和37)に淀川舟運はなくなりました。

さらに、

・洪水を防ぐための宇治川改修

・天ケ瀬ダムの完成

により、宇治川の水位が低下し、三栖閘門はその役割を終えることとなりました。

14-5.宇治川下流部

三栖閘門を通過し、第二京阪道路・京阪国道(国道1号線)を通過しますと、両岸に鬱蒼と木々の植生が連なる区間が、しばらく続きます。

途中、右岸に京都(淀)競馬場があります。

14-6.3川(宇治川・桂川・木津川)合流部

宇治川の終点に来ました。

ここは、桂川・宇治川・木津川の3川が合流する、国内でも珍しい場所です。

ここから下流側が、淀川となります。

宇治川の川幅は、30m~40mで流れていましたが、3川合流することにより、一気に川幅が、100m以上と広くなりました。

15.淀川下り:山崎→枚方

いよいよ淀川下りが始まります。

ここから大阪湾へ向けて、穏やかな流れとなりますので、一安心です。

しかし、川幅が広くなりましたが、その分水深が急に浅くなったように感じます。

今まで見えなかった水底が、見えるようになりました。

15-1.淀川でカヤックが座礁

漕ぎ進めると、水深がどんどん浅くなります。

カヤックは、水深30cmあれば、漕ぎ進めることができます。

しかし、まさかの事態が起きました。

淀川の中央で、カヤックが座礁し、完全に水底と付いてしまったのです。

これには、先ほどの「沈」以上に驚きました。

仕方ありませんので、カヤックから降り、下流へ向けてカヤックを引きずりながら歩くしかありません。

この時、淀川堤防から、この状況を見ている人がいたとしたら、異様に感じたと思います。

淀川の中央を歩いているのですから!

約100mほど歩いて、ようやく水深が深くなりましたので、カヤックに乗り、漕ぎ進めることができました。

15-2.淀川の流れにまかせて

まさかの座礁の後は、何事もなくゆっくりと淀川を下ります。

途中、漕ぐのも面倒くさくなり、パドルを置いて流れるままに進みました。

奈良時代以前から昭和時代初期まで、淀川・宇治川を船が行きかい、様々な歴史を刻んできた舞台であったと思われます。

しかし、天ヶ瀬ダム完成により水位が下がり、舟運は衰退の運命をたどりました。

15-3.枚方公園船着場に到着

淀川をゆっくり下りながら、ようやく本日の目的地である枚方公園船着場に到着しました。

左の橋は枚方大橋、対岸は高槻市

カヤックを解体してカバンにつめ込み、装備一式を台車に積載して、キャンピングカーを停めてある駐車場へ向かいます。

駐車場に到着し、装備一式をキャンピングカーに積載してからシャワーを浴びます。

「沈」した時は全身びしょ濡れでしたが、日光を浴びている間にすっかり乾いていました。

ベッドに横になり、冷えたビールを飲みながら休憩した後、飲みにいくことにしました。

15-4.居酒屋で一人乾杯

京阪電鉄枚方市駅周辺まで歩き、ぶらっと居酒屋に入りました。

店内を見ますと、新潟の酒「八海山」と山口の酒「獺祭」が置いてあります。

どちらも美味い酒ではありませんか!

早速、「八海山」を冷で頼み、一人で乾杯しました。

すぐに飲み干し、すかさず「獺祭」を冷で注文。

カヤックルートを思い出しながら、「今日もきつかったなあ」と無事であることにほっとしました。

次回の記事につきましては、下記をクリックしてご覧ください。

お役立ち情報案内

アウトドアに関するお役立ち情報を案内します。

ご活用ください。

【ポータブル電源】アウトドアや防災に活躍!大容量でコンセント使用可能なJackery

◆ポータブル電源のポイント◆

- ポータブル電源は家庭用コンセント(AC)USBなど 豊富な出力を装備している蓄電源

- いつでもどこでも電力を確保し、長時間使用可能

- キャンプ、車中泊、夜釣りはもちろん、災害時(停電)に頼りになる存在

◆利用シーン◆

- キャンプ、夜釣りなどのアウトドアに活用

スマホやパソコンの電力を確保、電池が切れる心配なし - 車中泊に活用 正弦波なので炊飯器、冷蔵庫、電気毛布などに利用可能

- 災害時に活用 停電が起こった時、非常電源として効果的

アウトドア&スポーツ【ナチュラム】

ナチュラムは世界最大級のアウトドア用品とフィッシング用品の専門店です。

1996年にスタートしこれまで非常に多くのお客様にご利用いただきました。

取扱商品点数も30万点を超え、まだまだ増えつづけております。

【手軽に手ぶらキャンプ】キャンプ用品のレンタルサービス「hinataレンタル」

hinataレンタルは国内最大級のアウトドア情報メディア「hinata」が運営するキャンプ用品の レンタルサービスです。

三密を避けられるレジャー人気の高まりを受けて、キャンプデビューされる方が増えており、 昨年対比で約2倍程hinataレンタルの利用者は増えています。

未経験でキャンプ道具を持っていない方でも、手軽にキャンプを楽しめるサービスです。

テントだけでなく、テーブルや焚き火台・モバイルプロジェクターなど、 キャンプを満足に楽しめる道具をフルに揃えることが可能。

オトクなセットだけでなく、単品でのレンタルも人気です。

レンタル品をキャンプ場に直接届けることも可能なので、 電車やバスを使った手ぶらキャンプも可能です。

参考・引用WEBサイト

※1 「世界遺産 平等院」公式WEBサイト

※2 「三栖閘門資料館」

国土交通省 淀川河川事務所

https://www.kkr.mlit.go.jp/yodogawa/shisetu/misu-museum/index.html

関連記事

コメント