執筆者:畔柳昭雄、高橋裕、渡邉裕之、河合孝

災害が多発している現在、特に水害による被害は、梅雨や台風襲来シーズンになりますと全国各地で発生するようになります。そこでいつも問題に挙げられるのが、インフラ整備の限界と、住民の行政に対する依存体質です。

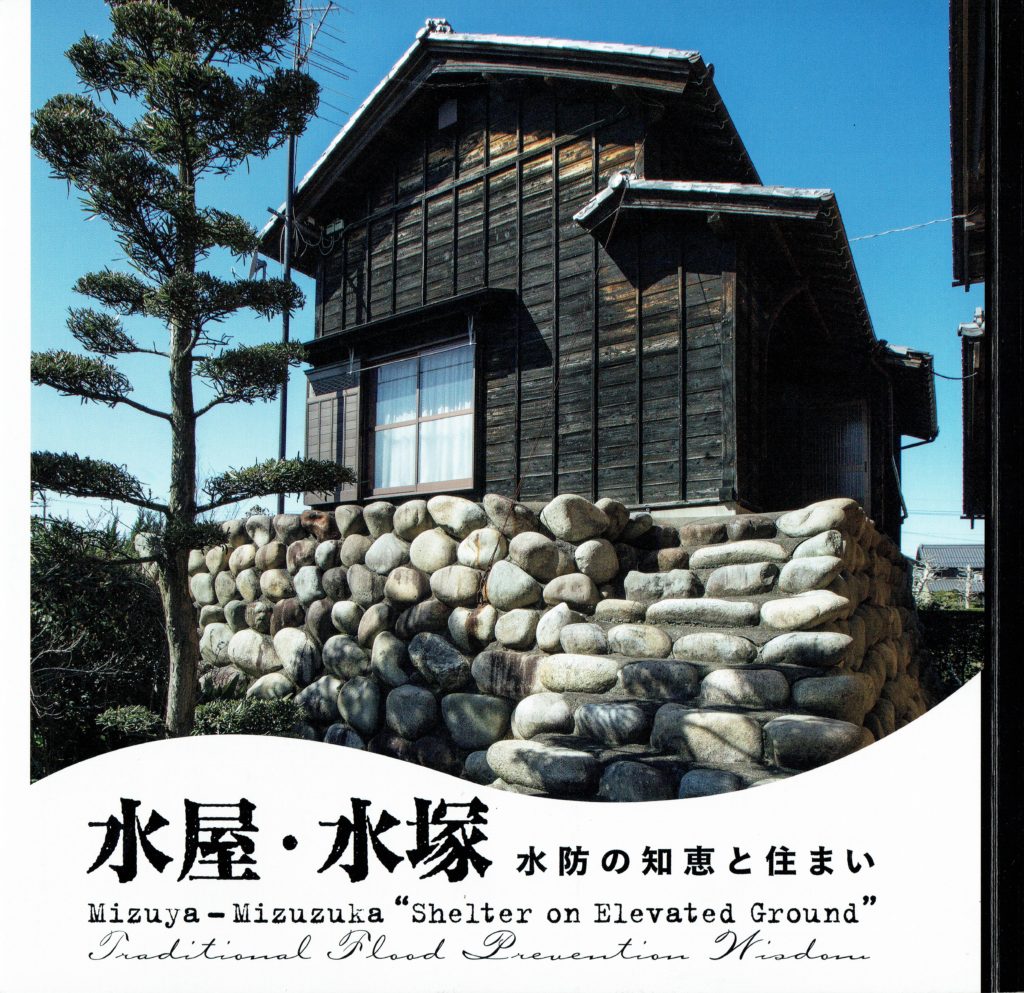

この書籍は、先人たちが水害に悩まされながら培ってきた水防の知恵や住まいの技術、自助努力・相互扶助の精神の大切さを紹介しています。

水屋・水塚とは?

水屋・水塚は、洪水対策として屋敷の一部を嵩上げした塚やその上に蔵などを建設しているものです。荒川流域や利根川流域、木曽三川流域などで主に見られます。流域によって呼称が異なり、荒川・利根川流域では「水塚」、木曽三川流域では「水屋」と呼ばれています。

先人たちの創意である水屋・水塚

執筆者の一人である畔柳氏は、以下のように先人たちの創意を伝えています。

全国的に普及した溢れた水の集落や家屋への浸水被害を防ぐために考案された技術は、集落一帯を堤で囲む「築捨堤(つきすてづつみ)」や「輪中堤(わじゅうてい)」がある。また、集落内に建つ各屋敷では敷地を嵩上げした「ごんぼ積み」と呼ばれる丸石を積んだ石垣や屋敷を守る水防林などがある。さらに屋敷内主屋よりもさらに高く盛土した水塚と、その上に水屋と呼ばれる蔵が置かれ、浸水することなく避難生活できる場が確保された。加えて、万一の家屋の水没に備えて、建物の四隅にそれぞれ大木を植え、水かさが増した時、そこに家をつないで流出を防ぐ。あるいは、水没時に屋根に上がり、その屋根を切り離して漂流し難を逃れようとする奇策もあった。

浸水被害に対する備えは、河川→輪中堤→水田→自然堤防または微高地→屋敷→家屋とそれぞれの水防技術の限界を考慮している。そのうえで水を防ぎ、水をかわし、水を避け、水に任せるなどの段階ごとに異なる対策技術を取り入れた。単なるモノに依存した防御ではなく、先人たちの経験や知識に基づく知恵を生かすことで、「人、モノ、知恵」により減災が図られてきた。(P78~P79)

洪水常襲地帯にある家屋一軒一軒にこの書籍が一冊あっても良いと思われます。

|

|

水屋・水塚-水防の知恵と住まい- (LIXIL BOOKLET) 新品価格 |

![]()

コメント