宅地建物取引士は、毎年30万人弱が受験する最も人気の高い資格の一つです。

他にも、不動産関連の様々な資格がある中、資格取得の登竜門的な立ち位置にあります。

「宅建士の資格を取りたいが、どのように勉強すれば良いのだろうか?」

と、お悩みの方はいませんか?

実は、効果的な独学による勉強により、合格できる資格です。

この記事では、

- 宅地建物取引士の試験概要

- 宅地建物取引士の業務内容や年収

- 宅地建物取引士を取得するメリット

- 宅地建物取引士の勉強方法

について解説します。

独学による勉強が困難であれば、スマホをメインにした通信講座を活用することにより、宅地建物取引士試験の合格が可能です。

1.宅地建物取引士の試験概要

宅建士が行う必要のある業務は、宅建業法第35条に規定される

①重要事項の説明

②重要事項説明書への記名押印

と、宅建業法第37条に規定される

③書面(契約書等)への記名押印

とになります。

1-1.宅地建物取引士の試験概要

令和5年度宅地建物取引士資格試験について解説します。

1-1-1.スケジュール

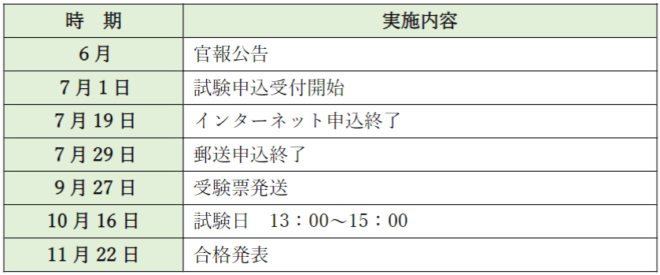

申込みから合格発表までのスケジュールは、下表の通りです。

スケジュール

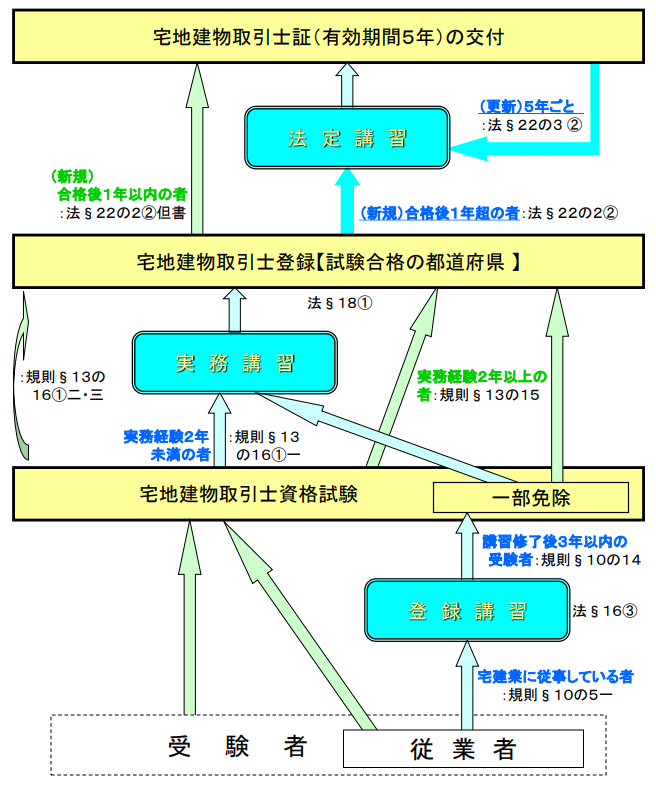

また、受検から宅地建物取引士証交付までの流れは、下図の通りです。

(出所:国土交通省)※2

1-1-2.受験資格

日本国内に居住する方であれば、年齢、学歴等に関係なく、誰でも受験できます。

ただし、合格後、資格登録に当たっては、一定の条件(宅建業法第18条)があります。

1-1-3.受験手数料

受験手数料は、8,200円です。

消費税及び地方消費税は非課税です。

1-1-4.試験実施方法

全問マークシート方式(四肢択一式)です。

・権利関係 :14問

・宅建業法 :20問

・法令上の制限 :8問

・その他関連知識:8問

・総出題数 :50問

ただし、登録講習修了者は45問です。

1-2.試験内容

宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するか否かを判定することに基準が置かれます。(宅建業法施行規則7条)

試験内容は、下記の通りです。(宅建業法施行規則8条)

- 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること

- 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること

- 土地及び建物についての法令上の制限に関すること

- 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること

- 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること

- 宅地及び建物の価格の評定に関すること

- 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること

1-2-1.権利関係

管理関係は、民法や借地借家法などの権利に関する問題が出題されます。

事例問題が多く、文意の把握が鍵となる出題となります。

出題数は14問と、宅建業法についで多く、難しく感じる受験者が多い分野です。

目標として、14問中10問正解を目指します。

1-2-2.宅建業法

宅建業法で満点近い得点を取れるか否かが、合格できるか否かのポイントになります。

年度ごとの難易度のばらつきも小さく、ミスを無くして確実に得点することが大切です。

出題数は20問と全体の4割を占めます。

目標として、20問中17問正解を目指します。

1-2-3.法令上の制限

法令上の制限は、都市計画法や建築基準法など、建築物を建てる場合の法令上の制限や規制などの注意事項について出題されます。

出題数は8問です。

目標として、8問中6問正解を目指します。

1-2-4.その他関連知識

その他関連知識は、税法や統計、土地建物に関する問題が出題されます。

統計問題は、最新の統計が出題されます。

出題数は、8問です。

目標として、8問中5問正解を目指します。

◆直近3年間の過去問◆

令和元年~令和3年の試験問題と正解番号表は、下記の一般社団法人不動産適正取引推進機構のWEBサイトをご覧ください。

https://www.retio.or.jp/past/past_ques_ans.html

1-3.合格基準点

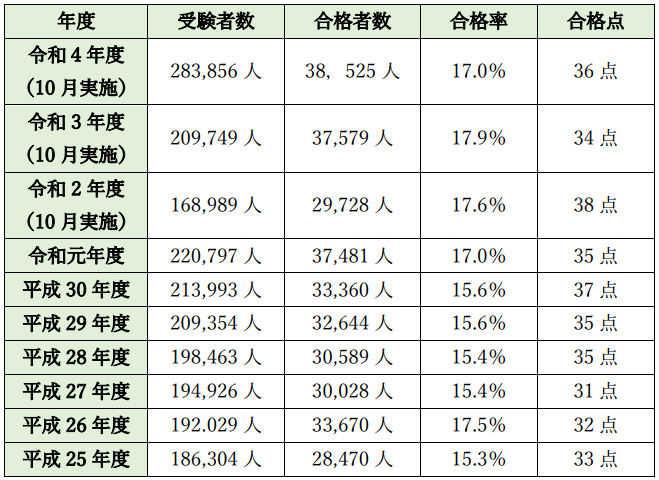

過去10年間の試験合格率は、15%~18%で推移しています。

合格基準点は毎年変わり、50問中31点~38点となります。

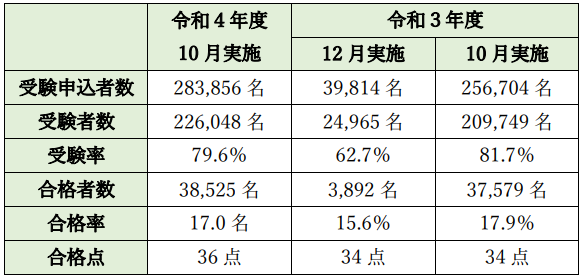

令和3年度~4年度の宅建士試験の

・受験申込者数

・受験者数

・受験率

・合格者数

・合格率

は下表の通りです。

出所:一般財団法人不動産適正取引推進機構

1-4.合格率の推移

宅建士は、他の士業

・弁護士

・司法書士

・社会保険労務士

・税理士

・不動産鑑定士

・一級建築士

などと比較しますと、資格取得難易度はそこまで高くありません。

仕業の中でも比較的合格し易い資格となります。

直近5年間の合格率は15.6%~17.9%、合格点は、34点~38点で推移しています。

過去10年間の受験者数、合格者数、合格率、合格点を下表にまとめます。

平成25年度~令和4年度

(出所:一般財団法人不動産適正取引推進機構)

1-5.資格証明書発行と登録

宅地建物取引士の試験に合格しますと、受験地の都道府県知事の登録が可能です。

- 登録をした都道府県知事から宅地建物取引士証の交付を受けると、宅建士として業務が可能です。

- 登録の際、宅地建物取引士証交付の場合、国が実施する講習を受講する必要があります。

ただし、

- 登録の際、宅建業の実務経験が2年以上ある場合

- 宅地建物取引士証交付の際、試験合格後1年以内の場合

各講習が免除されます。

登録を一度行えば、一生有効です。

ただし、宅地建物取引士証の有効期間は5年です。

宅建士として業務を引き続き行うためには、更新が必要です。

2.宅地建物取引士の業務内容や年収

宅地建物取引士の業務内容や年収、将来性について解説します。

2-1.宅地建物取引士の業務内容

宅地建物取引士の主な業務内容は、宅建業法第35条に規定される

①重要事項の説明

②重要事項説明書への記名押印

と、宅建業法第37に規定される

③書面(契約書等)への記名押印

になります。

上記①~③は、宅建士しか行うことができない規定となっていますので、不動産業界においては、なくてはならない資格となります。

2-1-1.重要事項説明(宅建業法第35条)

不動産物件を売買・貸借する人に対して、下記内容の重要事項を説明します。

- 建築基準法・都市計画法などの関連法令との適合性

- 瑕疵がある場合の取り決め

- 登記申請時期

- 設備状況(水道・電気・ガス)

- 契約の解除条件

2-1-2.重要事項説明書への記名押印(宅建業法第35条)

重要事項説明書を買主もしく賃借人に提示し、説明書に沿って具体的に説明を行います。

買主もしくは賃借人の質疑に対し説明を加え、納得していただいた段階で重要事項説明書に記名押印をします。

2-1-3.書面(契約書等)への記名押印(宅建業法第37条)

買主に対しては売買契約書を、賃借人に対しては賃貸借契約書を提示し、法的な適合性を説明して、問題ないことを確認します。

買主もしくは賃借人が納得できれば、売買契約書もしくは賃貸借契約書に記名押印をします。

2-2.宅地建物取引士の年収

宅地建物取引士は、不動産を取扱う部門のある会社であれば必要な人材であるため、年収も比較的高くなります。

近年では、平均年収が500万円前後で推移しています。

また、資格手当を出す会社も多く、その相場は、月に5,000円~5万円です。

2-3.宅地建物取引士の将来性

宅地建物取引士の将来性は、高い状態を維持し続ける見込みです。

宅建業法では、会社が不動産を取扱う場合、従業員の5人に1人以上が、宅建士を配置することを義務付けしています。

特に不動産業界は、人材の出入りが激しい業界となります。

したがって、宅地建物取引士の安定的な確保は、不動産会社にとって死活問題です。

宅地建物取引士に対する需要は、増加傾向にあります。

3.宅地建物取引士を取得するメリット

3-1.建設・金融・不動産業界への就職に有利

建設・金融・不動産業界は、土地・建物を取扱う機会が特に多くなります。

そのため、宅地建物取引士は必要な資格となり、所有していますと就職に有利になります。

不動産業界は言うに及ばず、建設業界においても、

・自社の支店展開

・顧客からの土地・建物の確保の要望

など、日常的に不動産業務を行います。

また、金融業界において特に銀行は、

・顧客からの住宅ローン

・投資家からのアパートローン

・その他の建物の建築に伴う融資

の打診を受けることが多数あります。

その融資審査に伴う物件調査などでも、宅建士の所有者は、重宝されます。

他にも

・商社

・鉄道会社

・外食産業

・デパート

・運送会社

・税理士事務所

など、不動産関連部門を有する会社は多数あり、宅地建物取引士の確保は必須といえます。

3-2.独立やキャリアにつながる

宅地建物取引士の資格取得により、不動産に関する法律

・宅建業法

・建築基準法

・都市計画法

・税法

などについての認識を持つ証明になります。

したがって、独立する場合には有利に働き、キャリアアップに繋がり易くなります。

3-3.女性の社会復帰にも役立つ

宅地建物取引士試験の受験条件はなく、誰でも受験資格があります。

女性の受験者数も増加しており、女性の社会復帰にも役立ちます。

政府が推奨する「働き方改革」により、職場環境が改善され、女性が働き易くなる傾向にあります。

職場の改善策の具体例としては、

・産休・育休の普及、産後の早期復帰手当

・リモートワーク(在宅勤務)の普及

などが挙げられます。

会社としても、女性の

・顧客に対する細やかな心遣い

・優しい雰囲気

などが、業績向上に繋がると判断し、女性の登用増加へと舵を切る企業も増えています。

3-4.資格手当が支給

宅地建物取引士は、不動産部門を扱う会社としては必須の人材であり、企業によっては資格手当が5,000円~50,000円/月を支給するところもあります。

年収に換算しますと、6万円~60万円にもなり、1か月分の給料以上に匹敵する額となる場合もあります。

資格の有無は、年収にも大きく影響します。

4.宅地建物取引士の勉強方法

宅地建物取引士の勉強方法として、

・独学で勉強する場合

・スマホアプリで勉強する場合

・通信講座で勉強する場合

に分けて解説します。

4-1.独学で勉強する場合

宅地建物取引士試験合格には、独学で勉強する場合、勉強時間としては250~300時間が目安となります。

1週間に6日、1日2時間の勉強ペースを維持しますと、約半年で合格ラインに達するというシミュレーションです。

4月頃から始めますと、良いタイミングで受験することができるシナリオです。

独学での勉強時間が、250~300時間を要する理由は、

- 不動産に関わったことのない人の場合、専門用語の調査・理解から始める必要有り

- 独学で勉強することが初めての人の場合、ペースを掴むまでに時間がかかる

- 誰も監督する人がいないので、時間を無駄に過ごす可能性有り

などです。

高いモチベーションを維持できないと、続かなくなります。

4-2.過去問を解き、試験内容の傾向を把握

過去に出題された10年分の問題を解くことにより、試験内容の大まかな傾向が理解できます。

出題分野ごとの出題数も毎年ほぼ変わりません。

出題数が最も多い分野が、宅建業法からの出題です。

宅建業法において高得点を取れるか否かが、合格できるか否かの目安になります。

独学にて勉強を進める場合、先ずは宅建業法から始めるのも良策です。

満点近い得点を取れるまで過去問にて習得することが大切です。

令和元年~令和3年の試験問題と正解番号表は、下記の一般社団法人不動産適正取引推進機構のWEBサイトをご覧ください。

https://www.retio.or.jp/past/past_ques_ans.html

4-3.スマホアプリで勉強

スマホで勉強する方法もあります。

半分独学といった勉強スタイルです。

スマホアプリで勉強するメリットは、

- 【時間がなくてもOK】

スマホ・PC・タブレットで学べるため、日々忙しく勉強時間の取りづらい社会人・主婦・学生などの方に向いています。

低価格で経済的負担も少ないです。 - 【見やすく分かりやすい】

授業風景を録画しただけなのではなく、映像講座として専用のフォーマットで編集された講座は、視覚的で理解しやすいと好評です。 - 【暗記力に自信がなくてもOK】

脳科学に基づき暗記を補助する便利なツールや、記憶が消えないうちに定着を促進する問題練習機能も充実しており、無理なく進めて合格できる実力がつきます。

4-4.独学が無理なら通信講座を利用

独学に自身がない場合や、挫折してしまった場合には、通信講座を利用することをお勧めします。

通信講座のメリットは、

- 講師や他の受講生と一緒に勉強を進めることができ、モチベーションを上げることができます。

- 定期的に講義があり、勉強のペースの目安を掴むことができます。

- 時間制限の中で問題を解く演習もあり、本番での解答ペースを掴むことができます。

5.まとめ

以上、

- 宅地建物取引士の試験概要

- 宅地建物取引士の業務内容や年収

- 宅地建物取引士を取得するメリット

- 宅地建物取引士の勉強方法

について解説しました。

企業の不動産関連部門が、宅建士の確保に努める傾向は今後も続きます。

主要な会社は、宅地建物取引士の資格取得を奨励しており、資格手当を手厚く施す企業もあります。

また、不動産業界においても国際化・多様化・業際化などが進む中、それらの変化に対応できる宅地建物取引士が求められています。

6.お役立ち情報案内

宅地建物取引士資格講座を案内します。

筆者のおすすめは、「スタディング」ですが、他にも案内します。

ご活用ください。

6-1.国家資格を目指す方のためのオンライン資格講座【スタディング】

◆サービス概要◆

- 【時間がなくてもOK】

スマホ・PC・タブレットで学べるため、日々忙しく勉強時間の取りづらい社会人・主婦・学生などの方に向いています。

低価格で経済的負担も少ないです。 - 【見やすく分かりやすい】

授業風景を録画しただけなのではなく、映像講座として専用のフォーマットで編集された講座は、視覚的で理解しやすいと好評です。 - 【暗記力に自信がなくてもOK】

脳科学に基づき暗記を補助する便利なツールや、記憶が消えないうちに定着を促進する問題練習機能も充実しており、無理なく進めて合格できる実力がつきます。

6-2.【難関資格試験の通信講座】アガルートアカデミー

◆サービス概要◆

- 多機能な受講システム

オンライン講座なので場所、時間問わず、無駄なく受講できます。

また、学習を手助けする機能が沢山あります。 - 講師作成のオリジナルテキスト

申込後お手元にテキストが届き,スムーズに学習を開始できます。

基幹講座はフルカラーで,分かりやすいレイアウトなど工夫が随所に見られます。

内容は講師自ら出題傾向を分析し合格に必要な情報が見られます。 - 通信講座ならではの充実したフォロー

Facebookグループによる質問対応,定期カウンセリング,直接指導など, 通信講座でも受験生をしっかりフォローします。

7.参考・引用WEBサイト

※1 一般財団法人 不動産適正取引推進機構

※2 「講習体系」

国土交通省

https://www.mlit.go.jp/common/001085330.pdf

8.不動産関連記事

コメント