土地・建物を売買や相続・贈与・財産分与で入手した場合、管轄する法務局において、所有権移転登記の手続きが必要になります。

しかし、登記手続きが面倒になり、放置してしまうこともあります。

「登記手続きを放置しているけれども大丈夫だろうか?」

と、不安の方はいませんか?

実は、放置し続けると、後日売却できなくなる可能性があります。

この記事では、

- 所有権移転登記とは?

- 所有権移転登記が必要なケース

- 所有権移転登記に必要な書類

- 所有権移転登記に必要な費用

- 所有権移転登記を自身で手続きする流れ

について解説します。

1.所有権移転登記とは?

登記の種類や理由により、登記申請書は異なります。

売買での所有権移転登記の場合には、売主と買主との連名による登記申請書を、土地・建物が存する法務局へ提出します。

添付書類として、

・売買契約書のコピー

・土地・建物の登記識別証明情報(権利証)

・印鑑証明書

・住民票

などが必要になります。

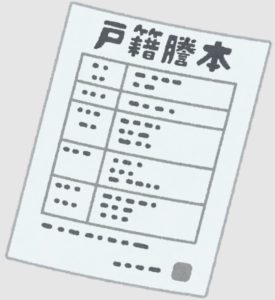

相続での所有権移転登記の場合には、相続人の連名による登記申請書を、土地・建物が存する法務局へ提出します。

添付書類として、売買の際に必要な書類以外に、

・戸籍謄本(被相続人・相続人)

・遺産分割協議書(法定相続人全員の署名押印)

・遺言書

・家系図

などが必要になります。

不備なく登記申請が行われますと、審査により登記が完了し、

・登記完了証

・登記識別情報通知書

が交付されます。

現在、登記のDX(デジタル化)が進んでおり、オンラインでの申請が可能になりつつあります。

2.所有権移転登記が必要なケース

所有権移転登記が必要になるのは、土地・建物を売買や相続・贈与・財産分与を行ったケースです。

2-1.土地や建物を売却・購入したケース

土地や建物を売買した場合、売主から買主へ所有権移転登記が必要です。

その際、売買取引の大半は、不動産会社を通して成されます。

売主と買主とが顔を合わせる機会は、

・売買契約時

・決済・引渡し時

のみとなる場合が多いです。

売主側の心配点としては、不動産を売却することにより、成約金額が手元に契約通りに入るのかという点です。

最悪の場合、成約金額を支払われずに買主に移転登記される場合もあります。

一方、買主側の心配点としては、不動産を購入することにより、不動産が契約通りに自身の名義になるのかという点です。

最悪の場合、成約金額を支払ったにもかかわらず、

・買主の名義にならない場合

・不動産会社が成約金額を持ち逃げする場合

などもあります。

その様な心配点を払拭するために、司法書士を活用します。

通常、売主・買主は、不動産の引渡し時に売主・買主いずれかの金融機関取引先において、不動産会社・司法書士の立合いの元に最終確認が行われます。

司法書士は、その取引きを見届けた後に、売主・買主双方の了解の元、管轄法務局において移転登記を行います。

2-2.不動産を贈与するケース

親などの不動産所有者が、存命中に子供などに不動産を分与した場合、所有権移転登記が必要です。

注意点として、贈与者(譲った側)から不動産を贈与された場合、受贈者(譲られた側)が所有権移転登記をせずに放置するケースです。

贈与者が、その間に亡くなり、受贈者に兄弟がいる場合、兄弟にも相続の権利を主張することができます。

不動産の名義が、亡くなった贈与者のままの場合、話がスムーズこいかなくなる原因ともなります。

2-3.相続人となるケース

親などの不動産所有者が亡くなり、不動産を相続した場合、所有権移転登記が必要です。

相続の場合、所有権移転登記を放置していたとしても、民法により法定相続分については、所有権を保有できます。

しかし、所有権移転登記を放置したまま、相続が発生しますと、さらにその法定相続人に所有権が移転します。

複数の所有権を有する不動産の場合、売却しようとしても、所有権者全員の同意が必要となります。

その際、法定相続人間の調整が不調になり、売却できないといった事態に陥る可能性もあります。

2-4.離婚等で不動産を財産分与するケース

離婚などで、夫婦で築いた資産の中から不動産を分与する場合、所有権移転登記が必要です。

離婚協議の結果、妻が土地・家屋を分与される場合、夫の名義のままで所有権移転登記を放置しますと、妻は売却したくても売却できない事態となります。

最悪の場合、夫が第三者に土地・家屋を売却し、第三者が所有権移転登記を済ませますと、妻は所有権を主張できなくなる事態に陥ります。

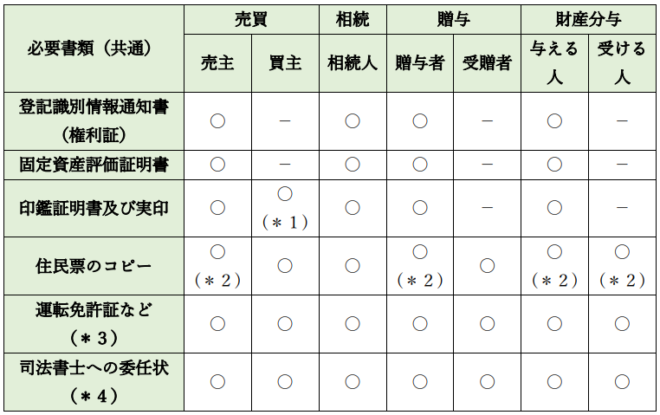

3.所有権移転登記に必要な書類

所有権移転登記を行う際、

・売買

・相続

・贈与

・財産分与

のそれぞれのケースで必要な書類は違います。

共通して必要な書類と個別に必要な書類とに分けて解説します。

3-1.売買・相続・贈与・財産分与の場合、共通して必要な書類

必要な書類は、

・売買の場合:売主と買主

・贈与の場合:贈与者と受贈者

・財産分与の場合:与える人と受ける人

により違います。それぞれ分けて下表にまとめます。

*1 買主が、不動産購入のためにローンを利用する場合、抵当権設定登記に必要となります。

*2 登記識別情報通知書(権利証)記載の住所と現住所と異なる場合

*3 司法書士に依頼をする場合、本人確認のために必要となります。

*4 司法書士に依頼をする場合、代理手続きのために必要となります。

書類は司法書士が準備します。

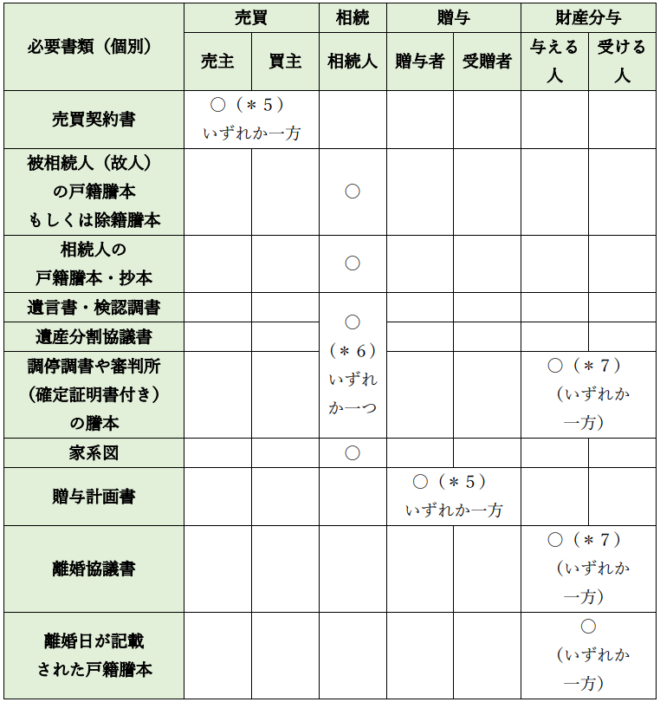

3-2.売買・相続・贈与・財産分与の場合、個別に必要な書類

個別に必要な書類を下表にまとめます。

*5 司法書士に依頼する場合、確認資料として必要になります。

*6 遺言書の有無や法定相続の場合など、相続形式により、必要書類は異なります。

*7 夫婦間において、どのように離婚の合意形成をしたかにより、必要書類は異なります。

4.所有権移転登記に必要な費用

所有権移転登記にかかる費用は、主に

・登録免許税

・司法書士報酬

・必要書類準備費用

の3種類です。

それぞれの費用について、算出方法や目安を解説します。

4-1.登録免許税

不動産登記手続きの際、所有権移転登記の場合に限らず、登録免許税という国税がかかります。

登録免許税の算出方法は、該当する不動産の固定資産評価証明書に記載されている

・固定資産評価額

・登記種類

・登記理由

により異なります。

売買・相続・贈与・財産贈与のそれぞれの算出式を下記にします。

4-1-1.売買による所有権移転登記の登録免許税(※1)

売買による登録免許税の算出式は、

・土地の場合

固定資産税評価額(売買時の評価額)×2%(*8)

・建物の場合

固定資産税評価額(売買時の評価額)×2%(*9)

となります。

*8 土地の場合については、2023年3月31日までは1.5%となります。

*9 建物の場合、マイホームについては、2024年3月31日までは0.3%となります。

(内法面積:50㎡以上などの一定要件を満たした建物)

4-1-2.相続による所有権移転登記の登録免許税(※1)

相続による登録免許税の算出式は、

・土地の場合

固定資産税評価額(売買時の評価額)×0.4%

・建物の場合

固定資産税評価額(売買時の評価額)×0.4%

4-1-3.贈与・財産分与による所有権移転登記の登録免許税

贈与・財産分与による登録免許税の算出式は、

・土地の場合

固定資産税評価額(売買時の評価額)×2%

・建物の場合

固定資産税評価額(売買時の評価額)×2%

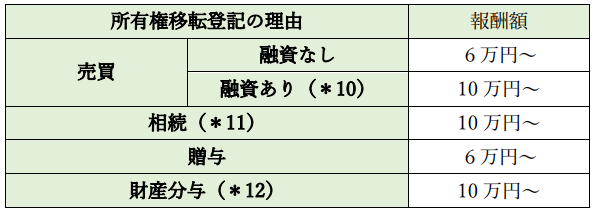

4-2.司法書士報酬

司法書士に売買・相続・贈与・財産分与の登記手続きを依頼しますと、報酬を支払う必要があります。

司法書士報酬額は、特に規定がありませんので、司法書士がそれぞれ設定しています。

登記理由により、必要書類を揃える手間が違ってきますので、金額も異なります。

下表は、土地1筆、建物1棟を登記手続きした場合の司法書士報酬額の目安をまとめたものです。

4-3.必要書類準備費用

必要書類として、

・印鑑証明書

・戸籍謄本

・住民票

などがあります。

本人が市区町村などで書類発行手続きをします。

その手続き費用は、市区町村により異なりますが、1通につき200円~750円となります。

トータルの金額は、必要とする人数に応じた書類数により異なります。

5.所有権移転登記を自身で手続きする流れ

所有権移転登記は、資格が無くても手続きはできます。

自身で所有権移転登記を行う場合の手続きと注意点について触れます。

ここで、自身で移転登記手続きができるのは、取引相手などの関係者間において信頼関係ができている場合に限られます。

所有権移転の理由によっては、関係者間で利害が生じ、スムーズにいかない可能性があります。

その場合、自身で移転登記手続きをされることに対して反発され、必要書類を揃えることができなくなります。

したがって、移転登記手続きができなくなる事態に陥ります。

関係者との良好な関係を築けていることが前提となることを心掛ける必要があります。

5-1.法務局相談窓口で確認

移転登記をする土地・建物を管轄する法務局の相談窓口へ連絡し、手続き方法や申請書・必要書類の確認などを行います。

法務局へ行って相談したい場合、日時・担当者の確認をして出向きます。

5-2.申請書を入手

所有権移転登記の申請書は、法務局のWEBサイトから、登記の種類・理由ごとに分類されており、ダウンロードできます。

「不動産登記の申請書様式について」を閲覧し、必要な申請書を入手します。(※2)

5-3.必要書類入手

法務局で確認した必要書類を揃えます。

上記の表1、表2にも必要書類を掲載しています。

取引相手の印鑑証明書は、印鑑登録証カードや委任状が必要になります。

戸籍謄本・住民票は委任状が必要になります。

相手ともよくコミュニケーションを取り、納得していただいた上での手続きが必要です。

5-4.申請書・必要書類を法務局へ提出

登記申請書を作成し、必要書類も全て揃いましたら、法務局へ退出します。

法務局は、申請書・必要書類を受理しますと、内容の審査を始めます。

修正点のある場合や不足書類のある場合、申請者に連絡が入ります。

法務局からの指摘事項に対応して、不備を解消します。

5-5.登記完了証・登記識別情報通知書を受領

法務局での審査が終わり、移転登記が完了しますと、

・登記完了証

・登記識別情報通知書

の交付があります。

受取り方法は、

・法務局窓口で受取る方法

・郵送で受取る方法

があります。

法務局窓口で受取る場合、申請書を提出した際、

・押印した印鑑と同じもの

・運転免許証

・マイナンバーカード

などの身分証明書の提示が必要になります。

郵送で受取る場合、返信料金分の切手を貼った返信封筒を申請時に同封し、その旨を窓口に申し入れしておけば、登記完了後に郵送してもらうことができます。

窓口や郵送で受取る場合でも、「土地・建物全部事項証明書」を同時に入手しておくと良いです。

全ての登記記録が記載されていますので、所有権移転登記の内容を確認することができます。

ただし、土地1筆・建物1棟につき、

・書面請求 :600円

・オンライン請求・送付 :500円

・オンライン請求・窓口交付:480円

の手数料(登記印紙添付)が必要になります。(※3)

6.まとめ

以上、

- 所有権移転登記とは?

- 所有権移転登記が必要なケース

- 所有権移転登記に必要な書類

- 所有権移転登記に必要な費用

- 所有権移転登記を自身で手続きする流れ

について解説しました。

所有権移転登記の手続きを放置し続けますと、所有権を主張できなくなるトラブルに巻き込まれる可能性があります。

したがって、速やかに移転登記手続きを済ませる必要があります。

また、自身で所有権移転登記の手続きを行う場合、特に親族間の場合においては、日頃からのコミュニケーションなど、良好な関係を構築できているか否かがカギとなります。

司法書士に依頼する場合でも同じです。

法定相続の場合には、遺産分割協議書が必要になり、贈与の場合には、贈与計画書が必要になります。

関係者間で揉めていますと、必要書類の作成ができなくなり、所有権移転登記ができなくなります。

7.お役立ち情報案内

不動産に関するお役立ち情報を案内します。

ご活用ください。

7-1.【タウンライフ家づくり】間取りプラン無料作成

◆サービス概要◆

- 全国1,000社以上の注文住宅会社が、あなたの要望や希望に基づいて、家づくりに必要な

「間取りプラン」

「資金計画」

を無料でご提案するサービスです。 - ネットで簡単に複数の住宅会社に、オリジナルの「家づくり計画書」を依頼することができます。

◆メリット◆

- 住宅展示場に行ったり、何度も複数の住宅会社に会わなくても、自宅で家づくりが進められる!

- 複数社のプランを比較・検討できる!

- 利用は全て無料!

なお、「タウンライフ家づくり」については、下記の記事をご覧ください。

7-2.注文住宅無料資料請求サイト【持ち家計画】

◆サービス概要◆

一度の入力で、複数の

・ハウスメーカー

・工務店

に無料資料請求・来場申込が出来るサイトです。

注文住宅で家を建てたいと思っていても、どこに依頼したら良いか悩む人は多いはず。

持ち家計画では、一度の入力で全国100社以上の住宅メーカーからお客様の条件やご希望に合った企業を選ぶこ とができるので、依頼先の検討に最適です。

◆メリット◆

無料資料請求だけでなく、全国(離島など一部除く)のハウスメーカーを選択でき、 自宅近くの展示場・店舗への来場申込が可能です。

なお、「持ち家計画」の詳しい内容につきましては、下記の記事をご覧ください。

7-3.【タウンライフ不動産(売却)】無料/申込獲得プログラム

◆サービス概要◆

あなたの売りたい住宅や不動産を、全国300社以上の不動産会社が査定して、一括で見積り比較ができるサービスです。

ネットで簡単に、無料で不動産売却の査定を依頼することができます。

◆メリット◆

- 複数社の比較・検討で査定価格の相場が分かる

- メールで不動産売却に関するお悩みも解決

- 利用は全て無料

8.参考・引用Webサイト

※1 「No.7191 登録免許税の税額表」

国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm

※2 「不動産登記の申請書様式について」

法務局

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

※3 「登記手数料について」

法務省

https://www.moj.go.jp/MINJI/TESURYO/index.html

9.不動産関連記事

コメント