「水辺ウォーキング:兵庫」のブログ記事を開始しました。

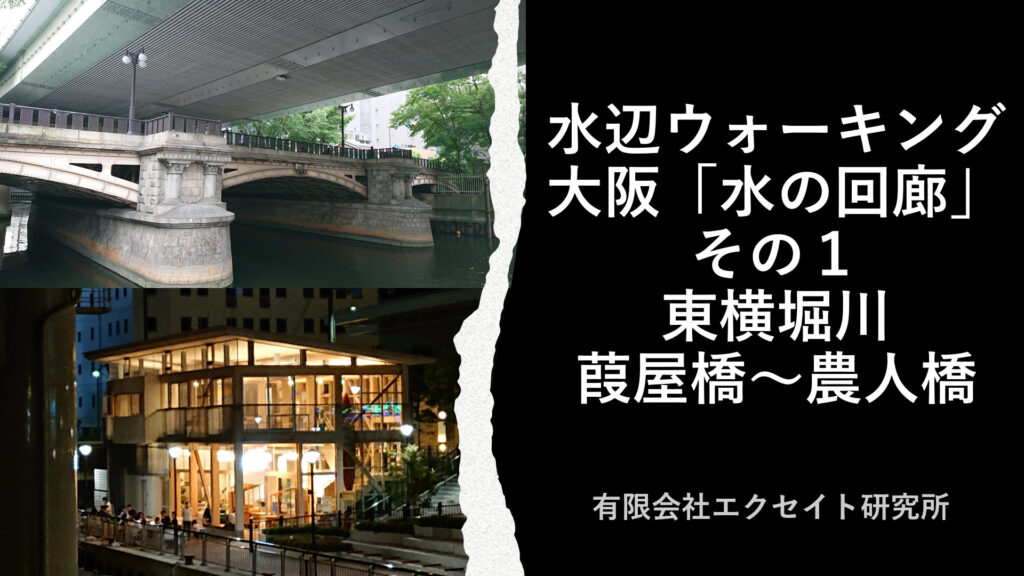

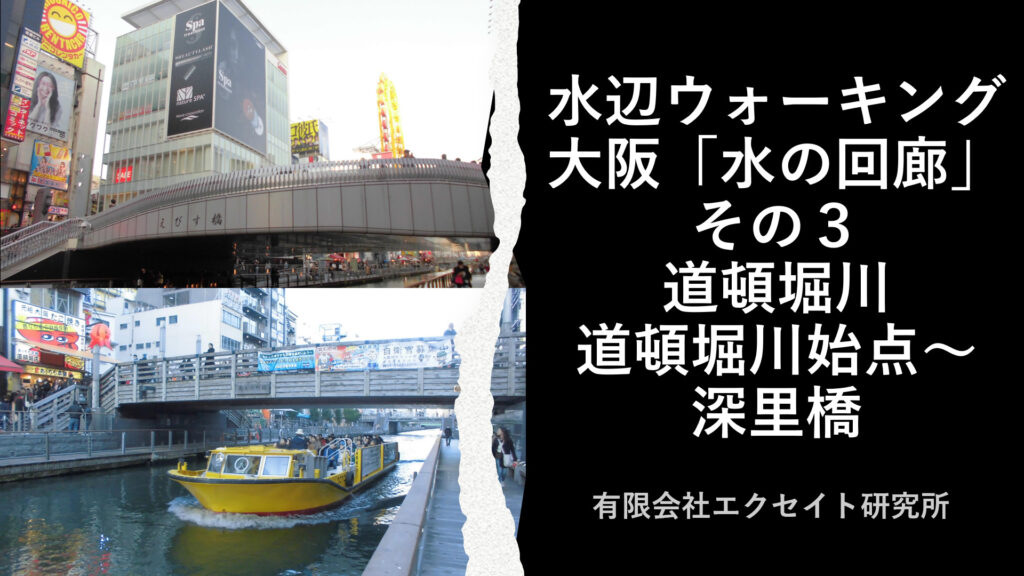

「水辺ウォーキング:大阪」のブログ記事については、既に開始しており、「大阪水の回廊」について綴りました。

筆者の故郷である兵庫についても、水辺ウォーキングを始めたいと思い、ブログ記事を掲載することにしました。

第1回は、温泉に浸かりながら身体の湯治(とうじ)も兼ねまして、有馬川・滝川を水辺ウォーキングすることとなりました。

この記事では、

1.水辺ウォーキング:兵庫の開始

2.水辺ウォーキング:有馬川・滝川

3.水辺ウォーキング:有馬温泉街

をテーマにして道中を綴ります。

有馬川・滝川のスポットでの魅力と、その川に隣接する有馬温泉の湯治場(とうじば)としての魅力を伝えます。

1.水辺ウォーキング:兵庫の開始

兵庫県内の水辺も豊かな表情を見せます。

兵庫県は、南は瀬戸内海・大阪湾に面し、北は日本海に面します。

そこに大小様々な川が注ぎます。

1-1.兵庫県の川・温泉

兵庫県の代表的な川といえば、東播磨を南北に流れ、瀬戸内海へと注ぎ込む加古川があります。

兵庫県の中では、一番大きな川です。

筆者は、カヤックを趣味にしており、近畿地方の川を中心にして漕ぎます。

加古川は、自宅(兵庫県三木市)の近くにある川ということもあり、よくカヤックを使いながら利用しています。

また、他の代表的な川として、阪神間を流れ、大阪湾へ注ぐ武庫川があります。

車で自宅から大阪へ向かう際、武庫川沿いの道路をよく利用します。

しかし、水辺を歩いたり、カヤックで漕ぐことは無く、あまり縁のない川でした。

他にも、西播磨を流れる揖保川や日本海に注ぐ円山川などがあります。

兵庫県の川の特徴として、主だった川の支流に一流の温泉地が多いことです。

例えば、

・加古川支流:吉川温泉

・武庫川支流:有馬温泉

・円山川支流:城崎温泉

などです。

1-2.兵庫県の海辺

神戸海洋博物館・ホテルオークラ

以上は、川の水辺ですが、海沿いの水辺ウォーキングも考えています。

先ずは、神戸市の海岸沿いです。

筆者の出身地(神戸市須磨区)でもあります。

大阪湾に面していますが、神戸市の東端から西端までの海岸沿いを歩いてみようと考えています。

途中に神戸港もあり、様々な史跡があります。

また、六甲の水を使った酒どころでもありますので、飲み歩きの模様も記事にしてみたいと思います。

また、瀬戸内海に面した姫路・赤穂などや余部鉄橋などがあった日本海側も歩く予定です。

1-3.第1回のテーマ設定経緯

最初の水辺ウォーキングを、どこにすべきか迷いました。

深夜にNHKの番組を視ていたところ、全国の湯治場(とうじば)を取材した番組があり、「これだ!」と、思いました。

神戸市には、代々の天皇家ご用達の温泉地である「有馬温泉」があります。

有馬温泉には、温泉街を挟む形にして、六甲川と滝川が流れています。

その二つの川が、温泉街の端で合流し、有馬川になります。

さらに下流で武庫川へと合流し、大阪湾へ注ぎます。

第1回の水辺ウォーキング兵庫は、この様な経緯で、ピンポイントにて有馬川に決定しました。

家族からは、

「単に温泉に浸かりたいだけでしょ!」

と、見事に言い当てられましたが、

「いや、水辺ウォーキングが目的だ!」

と、言い張りました。

我ながら、大人気ありません。

てなわけで、有馬川(有馬温泉)の水辺ウォーキング(湯けむり紀行)へと向かいました。

2.水辺ウォーキング:有馬川・滝川

神戸電鉄三田線の有馬口駅で有馬線に乗り換え、1駅乗りますと、有馬温泉駅に到着します。

神戸電鉄有馬温泉駅を降りますと、すぐに温泉街となります。

ちなみに、今回の記事の趣旨に、少しだけ触れる箇所のある本があり、掲載しました。

舞台設定の一つが、有馬温泉と神戸電鉄有馬線になっています。

西村京太郎著(新潮文庫)

本の詳しい内容については、下記の書籍タイトルをクリックしてください。

本日のウォーキングルートを下図に示します。

2-1.有馬川

駅を出て右に折れ、約50mほど坂道を登りますと、「太閤橋交差点」に出ます。

そこのすぐ東側を流れている川が、有馬川です。

有馬川は、神戸市内にある六甲山系北側の丘陵地を北上して、武庫川と合流します。

その下流は、宝塚市や西宮市を経由して、大阪湾に流れます。

2-2.太閤橋

「太閤橋」は、豊臣秀吉にちなんで名付けられた橋です。

右側写真:有馬川左岸から見た太閤橋

有馬温泉は、豊臣秀吉と正妻のねねが、よく湯治に来ていたことでも有名です。

有馬川左岸沿いを上流へ行きますと、道路から水面近くまで行くことができる階段があります。

その階段を降り、右岸へ渡ることができる小橋を歩き、右岸を上流へ向かいます。

2-3.ねね橋

有馬川右岸を上流へ向かいますと、すぐに「ねね橋」が現れます。

六甲川と滝川とが合流して有馬川になる

Δ右側写真:「ねね橋」の舗装面

「ねね橋」は、豊臣秀吉の正妻である「ねね」にちなんで名付けられた橋です。

2-4.見つめあう太閤秀吉とねね

太閤橋の左岸側に「湯けむり公園」があります。

その一角に太閤秀吉像が設置されています。

また、ねね橋の左岸側にねね像が設置されています。

太閤橋の橋詰近くにある太閤秀吉像と、ねね橋の橋詰にあるねね像とが、ちょうど見つめ合うように設置されています。

まだ、仲睦まじい頃の夫婦の姿を現したものと思われます。

2-5.六甲川と滝川の合流地点

六甲山系の山々から流れてくる六甲川と滝川とが、ねね橋で合流し、有馬川となって下流へ流れます。

右側写真:滝川の河口

2-6.滝川

有馬温泉屈指の景勝「鼓ケ滝」から流れ落ちる清流を滝川といいます。

かつては、有馬の人たちの飲料水に供されたほどの清流で、初夏にはホタルが飛び交い、カジカの鳴き声も聞こえました。

カジカは、清流にしか生息しない蛙で、シカの様な声で鳴くことから、河の鹿と書いてカジカと呼ばれています。

この川では、清流の宝石と呼ばれる「カワセミ」の飛び立つ様子を見ることができます。

榎並貞因が、下記の和歌を謡っています。

「時の和歌 あはする湯女の 延年の 舞の鼓の 滝の水音」

2-7.太閤通

「太閤通」といわれる道路が、滝川の上部をしばらくの間、覆います。

土産物屋や喫茶店、酒店などが軒を連ねます。

しばらく歩きますと、若狹屋という観光物産展がありますが、その手前を左に折れ、坂道を登ります。

3.水辺ウォーキング:有馬温泉街

ここからは、有馬温泉街の中心部へ入ります。

そのウォーキングルートは下図の通りです。

3-1.有馬本温泉「金の湯」

坂道を少し登りますと、目の前に有馬本温泉「金の湯」が現れました。

せっかく、日本最古といわれる温泉に来ましたので、入らない理由はありません。

日頃の疲れを癒すためにも、入浴することにしました。

憧れの湯治の始まりです。

3-1-1.「金の湯」入浴料金

平日の入浴料は、大人:650円ですが、たまたまサービスデイにあたり、半額の330円で入浴することができました。

| 大人 | 小人 | |

| 平日 | 650円 | 330円 |

| サービスデイ | 330円 | 170円 |

ちなみに、入浴した日が10日でしたので、銭湯にちなんで10日をサービスデイに設定していると思いました。

店員に聞きましたが、「特に日にちを定めていない」という返事でした。

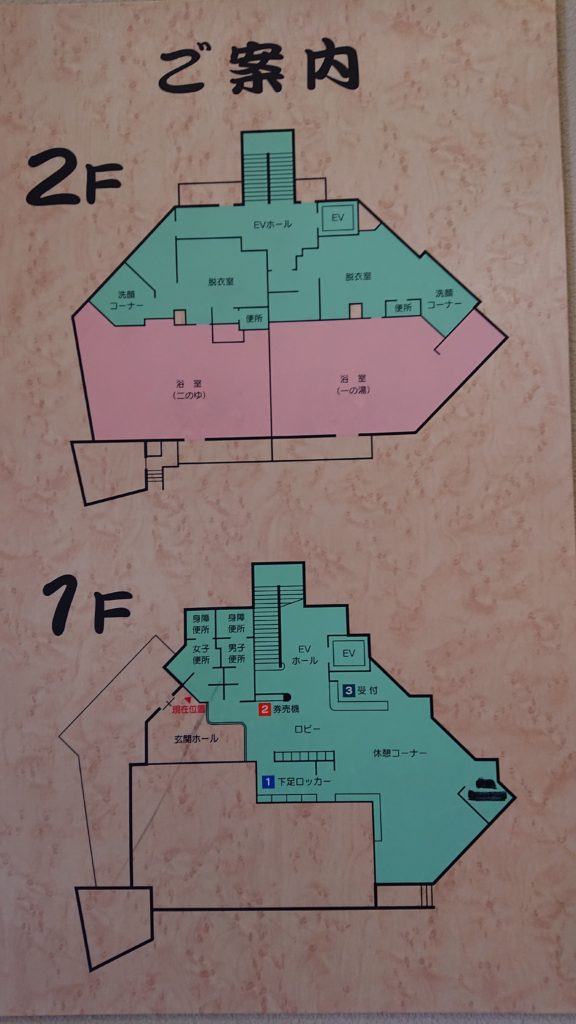

撮影は、どこまで許されるのかを店員に聞きましたが、受付カウンターまでということで、浴場の撮影はかないませんでした。

筆者は、湯の色を撮影したかったのですが。

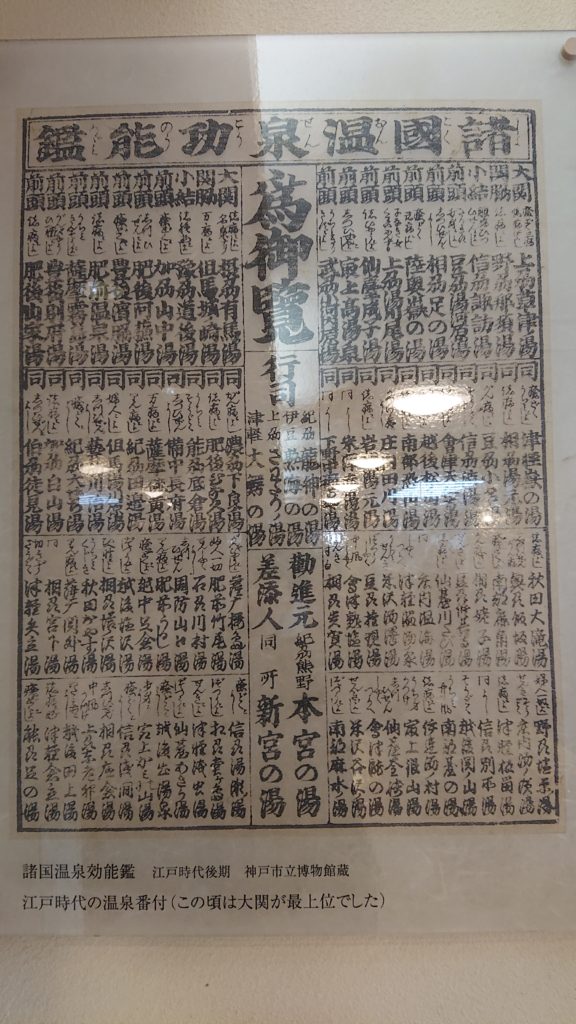

3-1-2.諸国温泉効能鑑(番付表)

館内案内図と諸国温泉効能鑑(番付表)とが掲載されていましたので、撮影しました。

Δ右側写真:諸国温泉効能鑑(番付表)

ちなみに、諸国温泉効能鑑の番付表は、江戸時代後期のもので、本物は神戸市立博物館にあるそうです。

上位の番付を抜粋して、下表にまとめます。

| 西 | 東 | |

| 大関 | 有馬湯 | 草津湯 |

| 関脇 | 城崎湯 | 那須湯 |

| 小結 | 道後湯 | 諏訪湯 |

| 前頭筆頭 | 山中湯 | 湯河原湯 |

有馬の湯は、西の大関になっていました。

東の大関は、草津の湯でした。

この番付表を見ていますと、本格的に「湯けむり紀行」を始めようかなと考えてしまいます。

3-1-3.金の湯の由来

有馬温泉には、「金の湯」と「銀の湯」とがあります。

「金の湯」の由来は、金色の湯が出るからだそうです。

「銀の湯」の由来は、透明の湯が出るからだそうです。

実際に入浴しますと、金色というよりも赤褐色といった方が近いです。

また、有馬温泉の湯には、炭酸が含まれていることでも有名です。

地元名物「炭酸せんべい」は、そこからきています。

ちなみに、神戸市の北隣に三木市吉川町(よかわちょう)という町があります。

そこに吉川温泉(よかわおんせん)がありますが、その湯にも炭酸が含まれます。

「金の湯」の温度は、高目です。

40分ほど、湯につかっては湯から上がりを繰り返し、身体が癒されたところで「金の湯」を後にしました。

3-2.温泉寺

次に向かったのは、温泉寺です。

温泉寺は、奈良時代724年に、行基(ぎょうき)上人が、温泉で人々を病から救おうと建立しました。

境内には、行基上人や有馬温泉中興の祖といわれる祖・仁西(にんさい)上人の像が祀られています。

1月2日の入初式には、温泉の初湯で沐浴されます。

本尊は、薬師如来です。

本堂の波夷羅(はいら)大将立像は、国の重要文化財に指定されています。

3-3.湯泉神社(とうせんじんじゃ)

次に向かったのは、温泉寺に隣接する山の上にある湯泉神社です。

長い石段を登った上に建立されています。

湯泉神社には、有馬温泉を発見したといわれている大己貴命(おおなむちのみこと)と少彦名命(すくなひこなのみこと)などの神々が祀られています。

子宝が授かる神様として知られています。

有馬温泉の守護神として親しまれており、温泉神社とも呼ばれています。

3-4.行基菩薩(ぎょうきぼさつ)

次に向かったのは、行基菩薩立像です。

行基菩薩の左側に「有馬温泉の歴史」と題する案内がありましたので、引用させていただきました。

ただし、一文の文章が長いので、短めに区切りました。

| 有馬温泉の歴史 有馬温泉の歴史は古い。 神代の昔、大己貴命(おおなむちのみこと)と少彦名命(すくなひこなのみこと)の二神が、三羽の傷ついた鳥が、湧き出した泉で、傷を癒しているのを見つけました。 二神が、その現象を鑑みて温泉を発見したのが、始まりだといわれています。 「日本書紀」にも、舒明天皇(631年)や孝徳天皇(647年)が御幸したときの記述があり、日本最古の温泉といわれています。 有馬温泉が、世に広く知られるようになったのは、奈良時代に行基菩薩(ぎょうきぼさつ)が温泉寺を建立してからといわれています。 また、鎌倉時代に仁西上人(にんさいしょうにん)が十二の宿坊を建ててからともいわれています。 さらに、太閤秀吉公が、湯治(とうじ)のために度々有馬を訪れ、戦乱や大火で衰退した有馬の改修を行い、湯山御殿を建てました。 湯山御殿には、太閤の湯殿館に、湯船の遺構が現存しています。 江戸時代になってからは、その効能により、全国でも評判の湯治場となった有馬には、多くの人々が湯治に訪れました。 有馬千軒といわれる繁栄をするにいたり、その繁栄は、今日の礎となっています。 |

3-5.有馬温泉「銀の湯」

しばらく歩きますと、寒風が吹く中、身体はすっかり冷えました。

ちょうど暖を取りたいと思っていた矢先に、有馬温泉「銀の湯」が現れました。

3-5-1.「銀の湯」入浴料金

平日の入浴料は、大人:550円ですが、たまたまサービスデイにあたり、半額の280円で入浴することができました。

| 大人 | 上人 | |

| 平日 | 550円 | 280円 |

| サービスデイ | 280円 | 140円 |

3-5-2.「銀の湯」お湯加減

「銀の湯」の由来は、上記にもしましたが、透明な湯が出ることから。

湯の温度は高目ですが、筆者には丁度良い湯加減です。

湯船につかりながら、「極楽、極楽」と思わず言いたくなります。

設備としては、サウナも無ければ、水風呂もありません。

単に湯治としての湯の効能を味わうためにあるシンプルな施設です。

本来の温泉とは、そういうものかもしれません。

ここでも約40分ほど、湯につかっては湯から上がりを繰り返し、身体が癒されたところで「銀の湯」を後にしました。

3-6.妬泉源(うわなりせんげん)

有馬温泉には、いくつかの泉源があります。

泉源は、湯が噴き出すところです。

その中に、いわくつきの泉源があり、「妬泉源」といいます。

その昔、ある人妻が、夫の愛人を殺して、自分も深い温泉に身を沈めました。

その後、美しく化粧した女性がそばに立つと、お湯が嫉妬して、100℃近くの高温が噴き出すようになりました。

そのことがきっかけとなり、「妬湯(うわなりゆ)」と名づけられたそうです。

泉源は、褐色の「金泉」で、泉質は含鉄ナトリウム・塩化物強塩高温泉です。

切り傷・火傷・慢性皮膚病・虚弱児童・慢性婦人病・月経障害など、様々な効能があるそうです。

このお湯は、すでに枯れています。

現在は、妬泉源のすぐ裏に発掘された泉源から、お湯を引いています。

3-7.湯本坂

有馬温泉らしく、木造で風情あるお店が、軒を連ねています。

コロナ禍の影響により、日中でも開いている店は、まばらでした。

人通りも、まばらでした。

天下の温泉街も、コロナ禍の影響には勝てない模様です。

最後に、酒場によって帰ろうと思いました。

しかし、店を開けるのが、夕方からという店が多く、アルコール無で帰ることにしました。

4.まとめ

以上、

1.水辺ウォーキング兵庫の開始

2.水辺ウォーキング:有馬川・滝川

3.水辺ウォーキング:有馬温泉街

をテーマにして道中を綴りました。

有馬温泉は、

・大己貴命(おおなむちのみこと)

・少彦名命(すくなひこなのみこと)

・行基上人(ぎょうきしょうにん)

・仁西上人(にんさいしょうにん)

・豊臣秀吉(とよとみひでよし)

らの手により、湯治場として栄えた町です。

人々の病気や怪我を癒してきた町でした。

筆者も最近になり、湯治場の効能に目覚めた者の一人です。

今後も、足繁く有馬温泉という湯治場に通い、身体を少しでも良くする方向へもっていきたいと考えております。

5.お役立ち情報案内

ホテルと日本酒のお役立ち情報を案内いたします。

5-1.ホテル料金比較サイト「ホテルズコンバインド」

ホテル料金比較サイトである「ホテルズコンバインド」は、

・旅行好きの全ての方

・出張などで外泊の多い方

・宿泊について値段重視の方

におススメのWEBサイトです。

◆ 特 徴 ◆

・150以上の世界主要予約サイトの料金を一括比較できます。

・簡単に宿泊最安値が見つかります。

・他社WEBサイトの検索結果と比較できます。

5-2.希少で美味しい日本酒の定期便【saketaru】

希少で美味しい日本酒の定期便を行う「saketaru」は、

・日本酒を飲みたいけれども、何を飲めば良いのかわからない方

・日本酒マニアの方

・珍しい日本酒を求めておられる方

におススメのWEBサイトです。

◆ 特 徴 ◆

・全国15,000銘柄の中から、プロが厳選した日本酒を、自宅までお届けするサービスです。

・日本酒以外の同梱包物が人気です。

・日本酒に合うおつまみ

・日本酒の鑑定書

・酒造の情報誌

・テイスティングシート(クイズ)

・全国送料無料

・会員限定YouTubeで日本酒情報配信

6.関連記事

コメント