水辺ウォーキング水都大阪シリーズでは、

・水都大阪1~8:大阪水の回廊

・東横堀川

・道頓堀川

・木津川

・土佐堀川

・水都大阪9~11:大川

・水都大阪12~13:堂島川

・水都大阪14~15:安治川

・水都大阪16 :六軒家川

・水都大阪17 :尻無川

・水都大阪18~20:木津川

を紹介します。

1.水辺ウォーキング:水都大阪1~17

水辺ウォーキング:水都大阪では、

・水都大阪1~8:大阪「水の回廊」

・水都大阪9~16:大川→堂島川→安治川

・水都大阪17:尻無川

沿いを歩いた様子を案内しました。

1-1.水辺ウォーキング:水都大阪1~8

「水辺ウォーキング:水都大阪1~8」では、大阪「水の回廊」を形成する

・東横堀川:東側

・道頓堀川:南側

・木津川 :西側

・土佐堀川:北側

沿いを時計回りに歩く様子を案内しました。

1-2.水辺ウォーキング:水都大阪9~16

「水辺ウォーキング:水都大阪9~16」では、

・大川

・堂島川

・安治川

・六軒屋川

沿いを上流から下流・河口へ向け歩いた様子を案内しました。

大川・堂島川・安治川ルート図

1-3.水辺ウォーキング:水都大阪17

「水辺ウォーキング:水都大阪17」では、尻無川の始点から河口まで歩いた様子を案内しました。

尻無川ルート図

2.水辺ウォーキング:水都大阪18~20:木津川(きづがわ)

「水辺ウォーキング:水都大阪18~20」では、木津川始点である昭和橋から大阪湾河口まで歩いた様子を案内します。

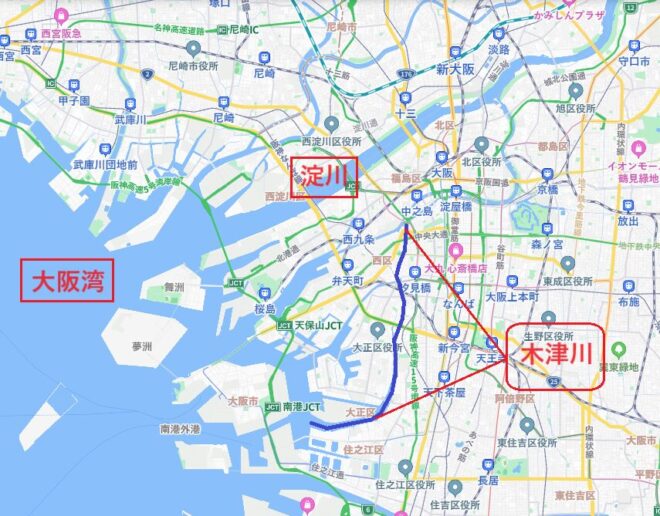

2-1.木津川の位置

木津川の位置は、下図の通りです。

木津川は、大阪市南西部を流れる淀川水系の下流にある分流で一級河川です。

木津川流域北部は住宅地、流域南部は倉庫・造船所などの工業地域を流れます。

2-2.木津川の地理

木津川は、大阪市西区北部で土佐堀川から分流し、大阪市西区中央部を南へ縦断します。

京セラドーム大阪近くの大正橋で、道頓堀川が東から合流し、尻無川が西へと分流します。

木津川は、大正区、浪速区、西成との境界を形成しつつ南下し、千本松大橋付近から流路を徐々に南西、西へと転じます。

下流では、大正区と住之江区との境界を形成し、木津川運河を分けて大阪港に注ぎます。

2-3.木津川の歴史

古くから掘削され、

・豊臣家の軍船停泊所の建設

・中村勘助の木津川浚渫

・江戸幕府の船番所

・河村瑞賢の難波島中央部切開

・泉尾新田への用水導入

・舟囲場

・天満屋敷

など多くの歴史背景があります。

明治20年頃まで、木津川は船の出入りが多く賑わっていました。

しかし、より水運の良い安治川に主導権を奪われました。

大正元年(1912年)の川筋での停泊数は、

・安治川:2,221隻

・木津川:1,336隻

・尻無川: 620隻

です。

第一次世界大戦による

・造船ブーム

・工場の進出

により、木津川は再び活性化しました。

現在でも運河としての役割を果たしています。

※1 上記内容は、Wikipedia「木津川(大阪府)」から引用

2-4.木津川の渡船場

木津川の渡船場は、中・下流域で両岸を結ぶ公営渡船(無料)が市営で4カ所運営されています。

- 落合上渡船場:日中15分毎

- 落合下渡船場:日中15分毎

- 千本松渡船場:日中15分毎

- 木津川渡船場:日中45分毎

なお、大阪市の渡船場については、「渡船場(大阪市)」(※2)を参照

3.水辺ウォーキング:水都大阪18:木津川上流部

「水辺ウォーキング:水都大阪18」では、木津川始点である昭和橋から大正橋(川の交差点)まで歩いた様子を案内します。

木津川ウォーキングのスタート地点となる昭和橋から大正橋まで歩いたルートは、下図の通りです。

木津川上流部ウォーキングの内容につきましては、下記の記事をご覧ください。

なお、「水辺ウォーキング:大阪「水の回廊」その5:木津川」では、今回と逆方向となる大正橋から昭和橋まで歩いた様子を案内しました。

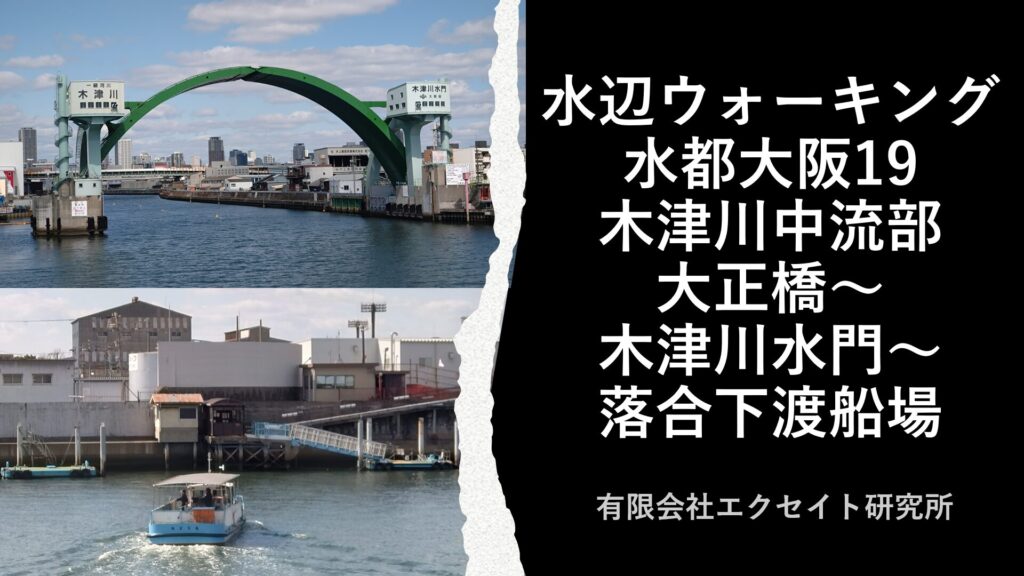

4.水辺ウォーキング:水都大阪19:木津川中流部

「水辺ウォーキング:水都大阪19」では、大正橋(川の交差点)から落合下渡船場まで歩いた様子を案内します。

今回の木津川ウォーキングのスタート地点となる大正橋から落合下渡船場まで歩いたルートは、下図の通りです。

4-1.木津川中流部:大正橋~落合下渡船場ウォーキングルート

木津川中流部ウォーキングのスタート地点となる大正橋から落合下渡船場まで歩いたルートは、下図の通りです。

4-2.大正橋(たいしょうばし)

木津川中流部ウォーキングのスタート地点は、大正橋です。

大正橋は、

・木津川と道頓堀川の合流部

・木津川と尻無川の分岐部

に位置します。

木津川右岸上流側から撮影

大正橋の案内石碑がありましたので、その記載文を引用します。

大正橋

この橋は、電車化が進むなか、渡し以外に川を渡る手段がなかったため、大正4年に支間長90.6m、幅員19.0mの当時日本では最も長いアーチ橋が架設され、大正時代の幕開けを告げるものであるとして、大正橋と命名された。

また、大正区の名称は、この橋名にちなんでつけられたものである。

戦後、アーチの変形と揺れがひどくなり、都市計画道路泉尾今里線の拡張整備に伴い、昭和46年3月に撤去された。

その後、昭和49年3月にわが国初の三径間連続のプレストレスしない合成箱桁橋(橋長80.0m、幅員41.0m)として新しく生まれ変わり、戦後著しく進んだ大阪市の合成桁技術の一つの到達点をしめす橋であるといえる。

橋詰の親柱には、「伊予の青石」(紫雲石)を原石のまま設置しているほか、下流側の高欄にはベートーベン作曲の交響曲9番「歓喜の歌」の音符がデザインされている。

平成11年4月 大阪市

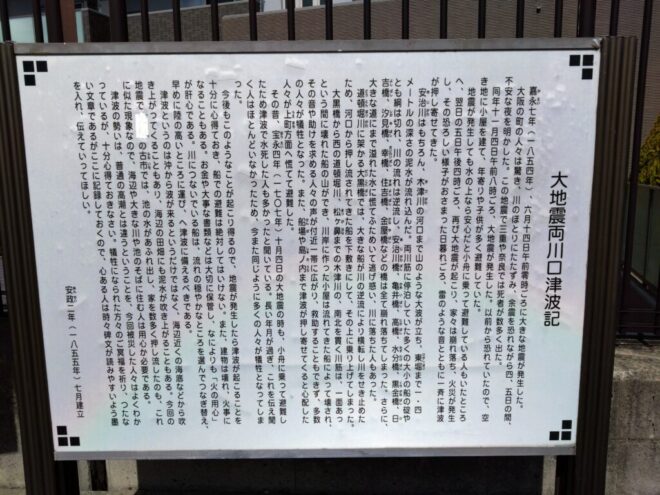

4-3.大地震両川口津波記

大正橋の上流側左岸橋詰に、津波災害のあったことを後世に伝える石碑が建てられています。

その横には、現代語訳された案内板があります。

案内板の記載内容については、下記の記事をご覧ください。

「大地震両川口津波記」石碑を後にし、木津川左岸を下流へ向かいます。

4-4.JR大阪環状線木津川橋梁

次に現れるのは、JR大阪環状線木津川橋梁です。

昔の代表的なトラス構造の鉄道橋です。

大正橋(上流側)から撮影

大浪橋(下流側)から撮影

JR大阪環状線木津川橋梁の木津川右岸側に大正駅があります。

木津川左岸から撮影

とJR大正駅(木津川左岸から撮影)

JR大阪環状線木津川橋梁を後にし、木津川左岸を下流へ向かいます。

4-5.大浪橋(おおなみばし)

次に現れるのは、大浪橋です。

木津川左岸下流側から撮影

大浪橋を後にし、木津川左岸を下流へ向かいます。

4-6.木津川橋(きづがわばし)

次に現れるのは、木津川橋です。

国道43号線と阪神高速16号大阪港線が通ります。

木津川左岸上流側から撮影

木津川左岸下流側から撮影

木津川上流にも、同名の木津川橋があり、本町通り上の橋です。

木津川橋を後にし、木津川左岸を下流へ向かいます。

4-7.木津川水門(きづがわすいもん)

次に現れるのは、木津川水門です。

木津川左岸上流側から撮影

木津川右岸下流側から撮影

木津川左岸から撮影

木津川左岸から撮影

4-7-1.木津川水門の治水対策時

高潮・津波が発生した際、アーチ状の水門は木津川上流側へ倒れます。

下の写真は、2018年台風21号襲来の際、尻無川にある尻無川水門が、津波を防御している様子を撮影したものです。

尻無川水門の上流側(大阪都心部)と下流側(海側)との水位差は3mになりました。

(出所:大阪府)

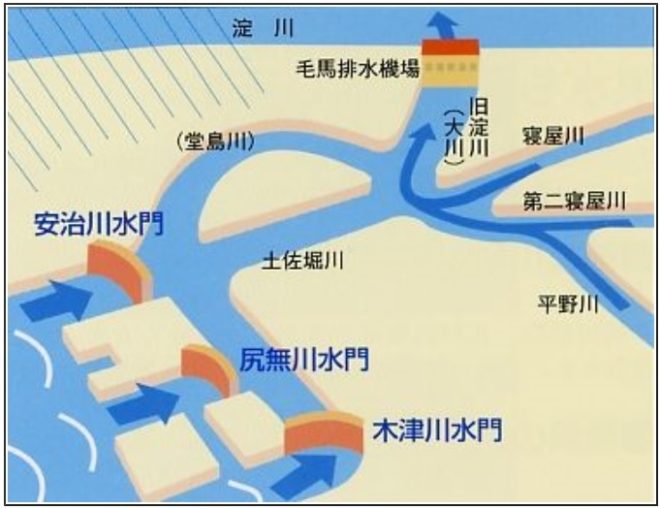

4-7-2.大阪府が採用した治水対策

(出所:大阪府都市整備部) ※3

旧淀川筋の中でも主要河川である

・安治川

・尻無川

・木津川

の3川においては、平常時に船舶の航行を妨げず、強風や地震などの厳しい環境にも耐えうる条件を満たす必要があります。

それらのことから昭和45年に、アーチ型の大水門が3川にそれぞれ建設されました。

・安治川大水門

・尻無川水門

・木津川水門

です。

また、高潮発生時に3川の大水門を閉鎖しますと、水門よりも上流側においては豪雨により河道内(大阪市内)の水位が上昇します。

水門閉鎖時の内水を淀川へ排水する施設として、毛馬排水機場がその後に建設されました。

(出所:大阪府都市整備部) ※3

なお、毛馬排水機場については、「水辺ウォーキング:水都大阪9」の記事をご覧ください。

また、大阪府の治水対策については、下記の記事をご覧ください。

4-7-3.2018年台風21号の衝撃

2018年9月4日に日本上陸した台風21号による強風や豪雨、高潮により、関西を中心として全国に甚大な被害をもたらしました。

特に関西国際空港では、高潮による滑走路への浸水やターミナルビルへの浸水、停電などで閉鎖されました。

また、関西国際空港連絡橋にタンカーが強風により衝突し、連絡橋が破壊され一時孤立する事態となりました。

しかし、

大阪市内においては、

・安治川大水門

・尻無川水門

・木津川水門

・毛馬排水機場

が見事に機能し、海からの高潮と上流からの洪水から都心部を防御することに成功しました。

(出所:大阪府)

4-7-4.3大水門(アーチ型水門)が姿を消す!

約50年間に亘り、大阪市内を守ってきた3大水門が建替えられることになりました。

(出所:MBS NEWS)

木津川水門を後にし、木津川左岸を下流へ向かいます。

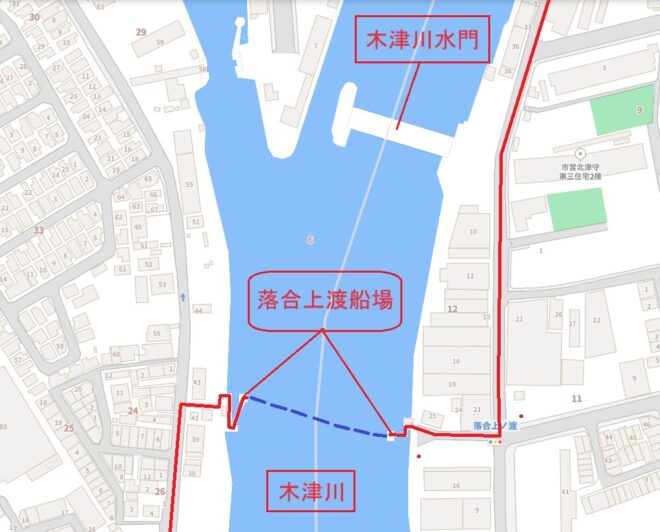

4-8.落合上渡船場(おちあいかみとせんじょう)

次に現れるのは、落合上渡船場です。

木津川左岸から右岸へと渡りました。

4-8-1.木津川左岸側

4-8-2.木津川渡船(左岸→右岸)

木津川左岸→右岸

4-8-3.木津川右岸側

落合上渡船場を後にし、木津川右岸を下流へ向かいます。

4-9.落合下渡船場(おちあいしもとせんじょう)

次に現れるのは、今回のゴール地点となる落合下渡船場です。

木津川右岸から左岸へと渡りました。

4-9-1.木津川右岸側

4-9-2.木津川渡船(右岸→左岸)

木津川右岸→左岸

4-9-3.木津川左岸側

落合下渡船場を後にし、木津川左岸を下流へ向かいます。

木津川中流部ウォーキングは、ここまでです。

5.まとめ

以上、

- 水辺ウォーキング:水都大阪1~17

- 水辺ウォーキング:水都大阪18~20:木津川(きづがわ)

- 水辺ウォーキング:水都大阪18:木津川上流部

- 水辺ウォーキング:水都大阪19:木津川中流部

について解説しました。

木津川には、3大水門の一つである木津川水門があります。

2018年の台風21号の際、見事に機能を発揮し、大阪市を守りました。

洪水と津波というダブルの水害に見舞われながら、被害を最小限に抑えたことは称賛に値します。

仮に、同規模の台風が発生し、東京湾に津波、隅田川・荒川に洪水が発生した場合、現時点での防潮堤では防御できず、多大な水害を発生させることになります。

また、木津川には、渡船場が4箇所あります。

その内、木津川中流部に渡船場が2箇所あります。

今でも、地元住民の足として活躍していることが、乗船してわかりました。

次回の「水辺ウォーキング水都大阪20」では、木津川下流部を歩きます。

落合下渡船場をスタートし、木津川河口までを歩きます。

6.お役立ち情報案内

建設・電源に関するお役立ち情報を案内します。

ご活用ください。

6-1.建設業界専門の転職支援サービス【RSG Construction Agent】転職・求職者募集

◆特 徴◆

- 建設業界に特化した転職支援サービスを提供

- 建設・人材業界出身のコンサルタントが、 一人一人の求職者を担当し、高いマッチング力とフォロー体制で、入社までサポート

◆メリット◆

- 業界に精通したプロが対応

- 月収UP率99%以上/年収1.2倍〜1.5倍UPへ

- 充実した転職サポート

- 業界トップクラスの求人案件数

6-2.施工管理技士資格試験の受験対策通信教育講座「独学サポート事務局」

◆特 徴◆

- 「作文作成代行」は競合他社にない画期的サービス

- 受験者鬼門の経験記述論文を受験者本人の希望に合わせて代行作成・添削指導

- 「作成代行」単体を求めて他学習方法と併用する方も例年多数

◆メリット◆

- 参考書などで独学、うち添削指導・作成代行など経験記述を完全に対策できるのは弊社サービスのみ

- 弊社商品ですべての受験対策を網羅

◆対象者◆

- 1級・2級土木施工管理技士

- 1級・2級建築施工管理技士

- 1級・2級電気工事施工管理技士

- 1級・2級管工事施工管理技士

- 1級・2級造園施工管理技士

- 1級・2級建設機械管理技士

- 1級・2級電気通信施工管理技士

の国家試験受験者

なお、施工管理技士の内容については、下記の記事をご覧ください。

6-3.【ポータブル電源】アウトドアや防災に活躍!大容量でコンセント使用可能なJackeryポータブル電源

◆ポータブル電源のセールスポイント◆

ポータブル電源は、家庭用コンセント(AC)USBなど 豊富な出力を装備している蓄電源です。

いつでもどこでも電力を確保し、 長時間使用することができます。

キャンプ、車中泊、夜釣りはもちろん、災害時(停電)に頼りになる存在です。

◆Jackeryの特徴◆

・正弦波

・日本仕様の100V

・安全認証済み

・二年間製品保証

・無料配送

・目的・用途で選べる4容量240Wh〜2000Wh

7.参考・引用Webサイト

※1 木津川(大阪府)

Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E6%B4%A5%E5%B7%9D_(%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C)

※2 渡船場

大阪市

https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000011244.html

※3 「高潮対策」

大阪府都市整備部

https://www.pref.osaka.lg.jp/nishiosaka/emergency/high-tide.html

8.水辺プロデュース関連記事

コメント