都市の水辺をウォーキングしますと、城郭に出会う機会がよくあります。

特に、天守閣のある街は、それだけで風格が出ます。

特に平城は、水辺の近くに築城されます。

・敵からの防御

・舟運による流通の確保

・飲料水の確保

などに優れているからです。

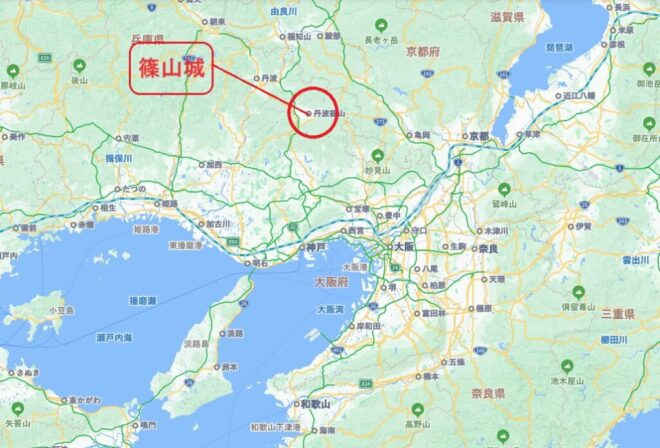

今回の記事は、兵庫県丹波篠山市にある篠山城をウォーキングし、天守台などを見学した様子を紹介します。

なお、大阪城、江戸城、松山城、津山城見学については、下記の記事をご覧ください。

1.篠山城の概要

篠山城は、慶長14年(1609)、天下普請の城として、徳川家康が、十五ヶ国、二十の大名に夫役を命じ、

・縄張奉行に藤堂高虎

・普請奉行に池田輝政

らが指揮を執り、大坂城を包囲し、豊臣家ゆかりの諸大名を抑えるために築城されました。

財団法人日本城郭協会が選定した「日本100名城」にも選ばれています。(※1)

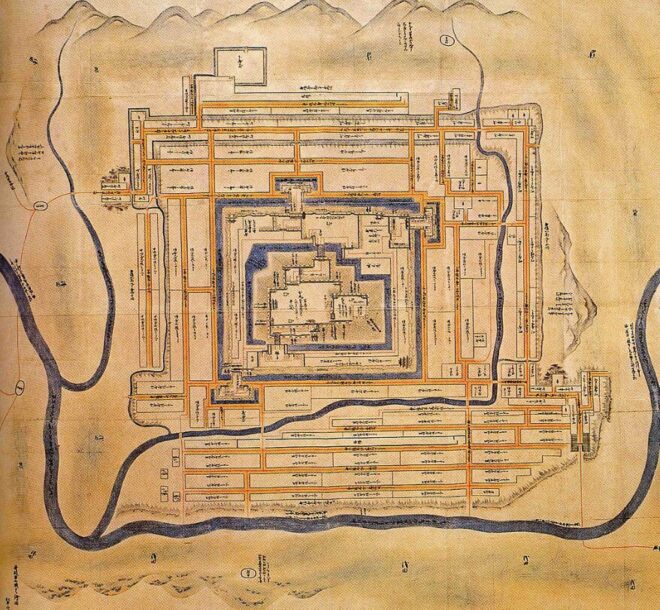

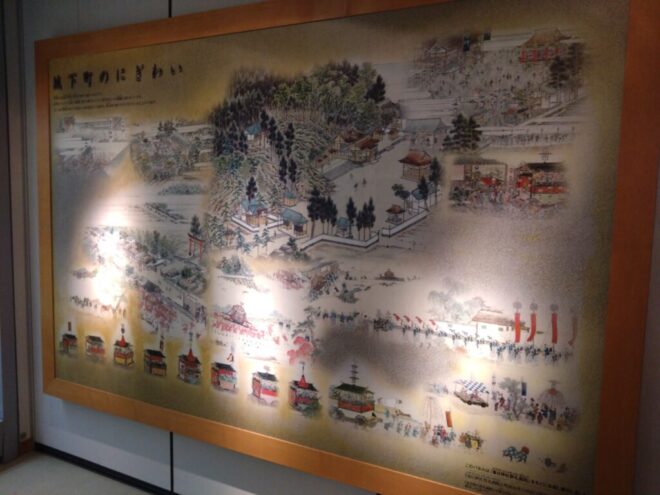

Δ図2.篠山城古絵図

(出所:Wikipedia)※2

1-1.篠山城の経緯

篠山城は、慶長14年(1609)に、天下を盤石なものにしようとする徳川家康が、豊臣方の拠点である大坂城を包囲するとともに、豊臣家ゆかりの西日本の諸大名を牽制するために、山陰道の要衝であったこの地に築いた城です。

築城工事は、旧豊臣大名の経済力を弱めることを目的に天下普請とされ、山陰道、山陽道、南海道(近畿・中国・四国地方)など15か国20大名が動員されました。

1-2.城郭の概要

城は、篠山盆地の平野中に当時「篠山」と呼ばれた独立丘陵を利用した平山城です。

あまり高くないですが、盆地の一隅の高城山に築かれた八上城を南東に望み、視野は極めて広くなります。

工事は、開始から1年に満たない短期間でほぼ出来上がるという突貫工事で進められました。

笹山は全体が岩盤で出来ていたため、難工事の中での完成でした。

篠山城の縄張は、築城の名手といわれた藤堂高虎が行ったものです。

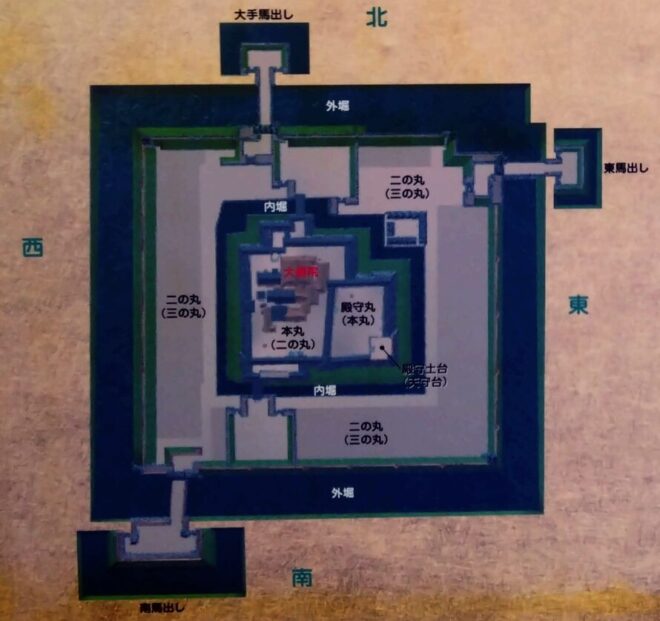

頂部に方形状の本丸とこれを守る二の丸とを置き、城壁は高石垣をもって固めています。

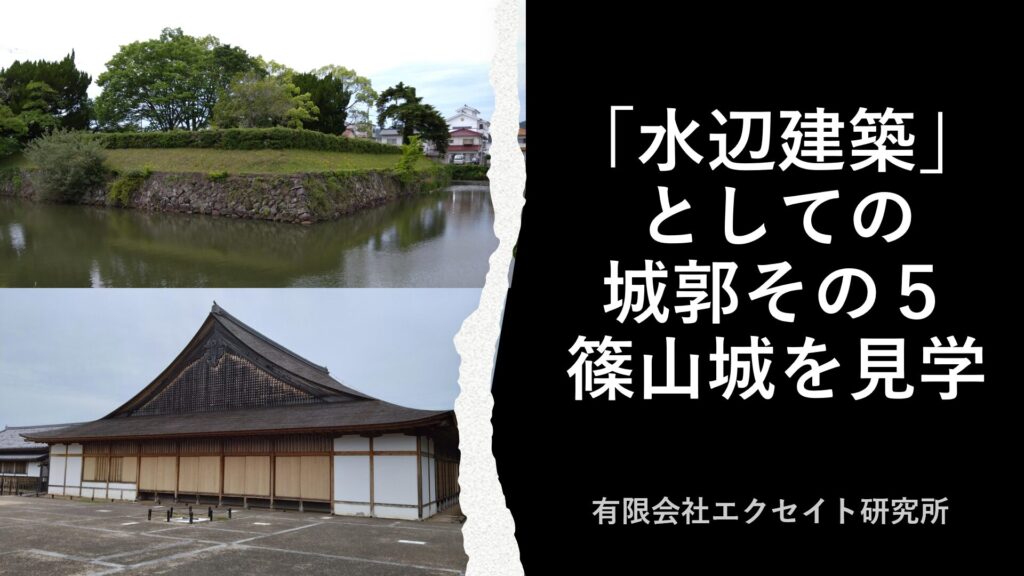

その周囲には内堀をめぐらし、さらにこれをほぼ方形状に三の丸と幅広い外堀とをもって囲みます。

三の丸の北(大手)・東及び南に開かれた虎口にはいずれも馬出を備えています。

本城は、山陰道を抑える要衝として重きをなし、家康はその堅固に過ぎることを責めたと伝わります。

城郭建築や、三の丸にあった複雑な構えなどは失われているものの、全体の規模はよく遺存し、特に南門の馬出が概ね完存し、東門もまた概ね旧態をとどめています。

馬出遺構が保存されていることは現在では貴重であり、且つ外堀は今もなお水を湛えて、方形状の曲輪が同心的に配置された縄張の典型を見る事ができる城郭史上価値のある遺跡です。

史跡指定以降、高石垣の修理や大書院の木造本格復元、内堀整備などの史跡整備が進められており、往時の姿を取り戻しつつある。

1-3.歴代城主

慶長13年(1608)、松平康重は丹波八上城に移り、翌14年(1609)徳川家康の命によって新たに笹山に新城を築城しました。

諸大名が築城を助ける、いわゆる公儀(天下)普請です。

松平氏は元和5年(1619)、岸和田に移り、松平(藤井)、松平(形原)両氏を経て、寛延元年(1748)青山氏がここに封ぜられ明治維新に至りました。

- 第1代 松平(松井)康重

- 第2代 松平(藤井)信吉

- 第3代 松平(藤井)忠国

- 第4代 松平(形原)康信

- 第5代 松平(形原)典信

- 第6代 松平(形原)信利

- 第7代 松平(形原)信庸

- 第8代 松平(形原)信岑

- 第9代 青山 忠朝

- 第10代 青山 忠高

- 第11代 青山 忠講

- 第12代 青山 忠裕

- 第13代 青山 忠良

- 第14代 青山 忠敏

2.外濠・馬出(うまで)見学

先ずは、外堀を反時計回りに歩きました。

2-1.ウォーキングルート

2-2.北堀

篠山城の外濠を一周しますが、北堀からスタートしました。

北堀から西堀へ移動します。

2-3.西堀

西堀沿いを北から南へ向けて歩きます。

2-4.南馬出

西堀と南堀の接続部に南馬出があります。

南馬出の案内板が立っていましたので、その記載文を引用します。

東側から西側を撮影

2-5.南堀

南馬出の周囲を歩いた後、南堀沿いを西から東へ向けて歩きます。

南堀沿いを歩いていますと、天守台が見えました。

2-6.東堀

南堀沿いから東堀沿いへと進路を変えます。

2-7.東馬出

東堀沿いを南から北へ歩きますと、東馬出が現れます。

「東馬出跡地」の案内板が立っていましたので、その記載文を引用します。

東馬出を見学した後、スタート地点の北堀へ向かいます。

三の丸が見える

3.篠山城大書院

外堀を一周後、三の丸・二の丸へ入り、篠山城大書院を見学します。

3-1.大書院の概要

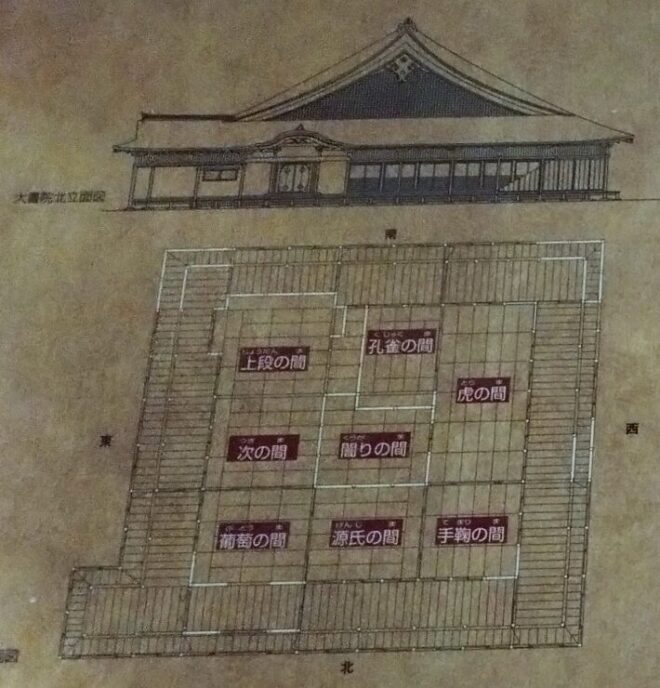

大書院は、築城の時に建てられた書院造の建物で、新年の祝賀など、藩の公式行事に使用されました。

建物は、北正面に唐破風をつけた車寄(くるまよせ)があり、東に注文が突き出す様式で、内部には八つの部屋があります。

城の建物は、明治六年(1873)のいわゆる「廃城令」によって、その大半が取り壊されましたが、大書院だけは解体されることなく、学校、公会堂として利用されていました。

しかし、昭和十九年(1944)、惜しくも焼失してしまいました。

その後、篠山城跡は未整備のままでしたが、保存を臨む声がもち上がり、昭和三十一年(1956)に国の史跡に指定されました。

これを機に石垣修理、民有地の公有化並びに発掘調査を実施し、篠山城跡の保存に努めてきました。

このような経過を経て、昭和五十九年(1984)に篠山城の建物復元を臨む声が、市民の中からもち上がりました。

そして、平成二年(1990)に篠山城跡学術調査委員会が設置され、城跡内の建物の不機嫌可能な場所について、調査研究がなされました。

その結果、大書院の復元可能との答申を得ました。

復元に向け、市民と行政が力を合わせて、建築費の各頬のため杮板(こけらいた)一枚三千円を基本として募金を募る一方、文化庁、兵庫県の補助金を受け、平成八年(1996)から四か年計画で復元工事に着手しました。

そして、大書院、史料館、井戸屋形、門などが、平成十二年(2000)に総事業費約十二億円で完成しました。

3-2.大書院北正門

二の丸通路を上がりますと、大書院北正面が現れます。

北正面から中に入り、大書院内を見学します。

3-3.模型・資料展示室

受付を通過しますと、模型や資料などの展示室があります。

3-4.鎧展示室

次の展示室は、戦国武将の鎧が展示されています。

鎧展示室を後にし、上段の間へと移ります。

3-5.上段の間

藩主が着座する上段の間は、

・大床(おおどこ)

・違棚(ちがいだな)

・帳台構(ちょうだいがまえ)

・付書院(つけしょいん)

が設けられています。

3-5-1.上段の間

「上段の間」を撮影しました。

3-5-2.次の間

「上段の間」に連なる「次の間」を撮影しました。

3-6.大書院北面

4.天守台本丸跡

「篠山城本丸跡」の案内板が立っていましたので、その記載文を引用します。

天守台からの眺め

天守台の上に立ち、眼下を見下ろしました。

5.城下町で一杯

篠山城見学を終えたのでスタート地点に戻り、城下町で一杯やることにしました。

歩いていますと、「ひいらぎや」というそば屋がありましたので、入ってみることに。

和風の佇まいで、いい感じです。

そばと地酒を注文し、撮影した写真を眺めながら、ちびりちびりと飲んでいました。

6.まとめ

篠山城は平山城ですが、かつて堅固な馬出が3カ所も設置されていました。

この城の陣容では、攻め手も思うようにはいきません。

そこまでして徳川家康は、関ケ原以降、山陰地方から大坂城への物資の流れを完全に絶ち、豊臣方の経済力をそぎたかったと思われます。

一方、大書院は見事に復元されました。

地元の熱い思いが、復元に漕ぎついたのだと思われます。

城の復元は、地元の熱い思いの度量であることを改めて感じさせてくれます。

7.お役立ち情報案内

お役立ち情報を掲載します。

ご活用ください。

7-1.【じゃらんnet】宿泊予約

◆概 要◆

じゃらんnetから、国内宿・ホテルの予約・宿泊獲得のプログラムです。

◆じゃらんnetの強み◆

- 掲載数:国内最大級のオンライン予約サービス

- お得なプラン:季節に応じたお得なプランやキャンペーンあり

年間数回開催「じゃらんスペシャルウィーク」

毎月20日開催「じゃらんのお得な10日間」など - ポイントがたまる:予約プランに応じてポイントがたまる

7-2.【ポータブル電源】アウトドアや防災に活躍!大容量でコンセント使用可能なJackeryポータブル電源

◆ポータブル電源のセールスポイント◆

ポータブル電源は、家庭用コンセント(AC)USBなど 豊富な出力を装備している蓄電源です。

いつでもどこでも電力を確保し、 長時間使用することができます。

キャンプ、車中泊、夜釣りはもちろん、災害時(停電)に頼りになる存在です。

◆Jackeryの特徴◆

・正弦波

・日本仕様の100V

・安全認証済み

・二年間製品保証

・無料配送

・目的・用途で選べる4容量240Wh〜2000Wh

8.参考・引用Webサイト

※1 「篠山城」

HYOGo!ナビ

https://www.hyogo-tourism.jp/spot/974

※2 「篠山城」

Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AF%A0%E5%B1%B1%E5%9F%8E

※3 「国指定史跡篠山城跡」

丹波篠山市

https://www.city.tambasasayama.lg.jp/soshikikarasagasu/bunkazaika/sasayamajo/2858.html

9.水辺プロデュース関連記事

コメント