中古戸建を安く購入する方法の一つとして、再建築不可物件の購入があります。

しかし、名前の通り、建物を解体して建替えをすることができません。

「再建築不可物件を購入するメリットは?」

とお考えの方はいませんか?

実は、安く購入することができ、投資物件に向きます。

この記事では、

- 再建築不可物件とは?

- 再建築不可物件はリフォームで居住可能

- 再建築不可物件を購入するメリット

- 再建築不可物件を購入するデメリット

- 再建築不可物件を購入する場合の注意点

ついて解説します。

1.再建築不可物件とは?

再建築不可物件は、

・都市計画区域(*1)

・準都市計画区域(*2)

のみに存在します。

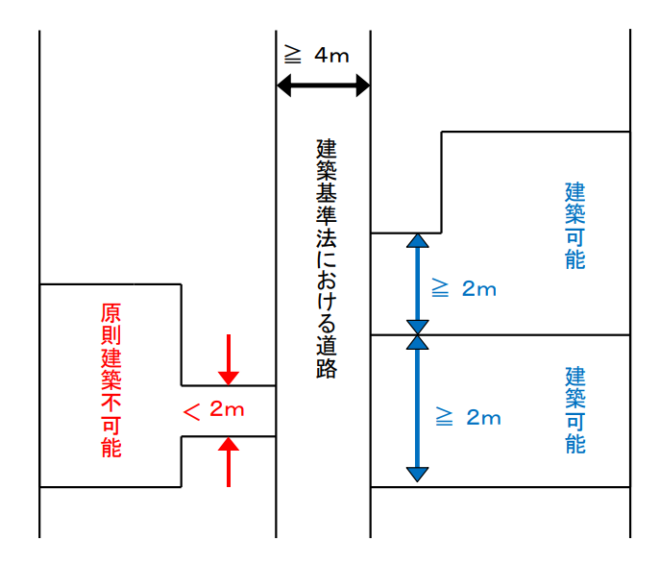

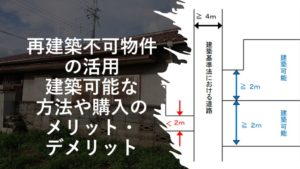

1-1.接道義務

建築基準法により

・都市計画区域

・準都市計画区域

内では、建物を建てる際に「接道義務」が設定されます。

2m未満しか接していない土地の場合、住宅を建てることはできません。

出所:国土交通省(※1)

この規定の背景は、

建築基準法第1条(目的)

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

にあります。

例えば、火事や病人・けが人などが出た場合、消防車・救急車などの緊急車両が入り、消防活動・救助活動をスムーズに行うことが可能なまちづくりを行うためです。

再建築不可物件の具体例は、

・前面道路に対する接道幅が2m未満

・道路に接道していない。

・接道していても、建築基準法上の道路ではない。

などの場合です。

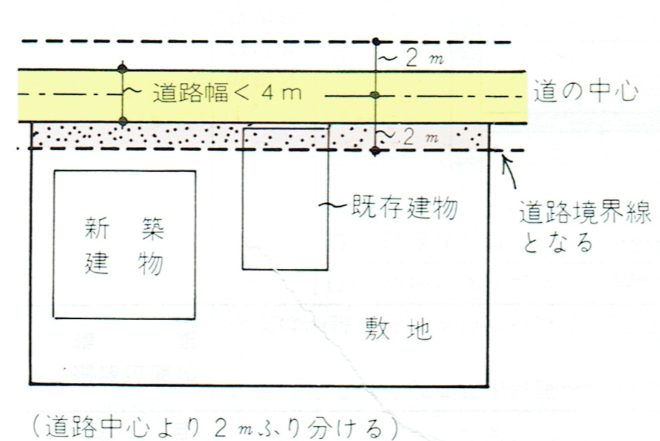

また、前面道路幅員が4m未満の場合でも、建築基準法第42条2項により、「建築基準法上の道路」とみなされます。(みなし道路)

その際、道路の中心線から2m後退した線上に道路境界線があるとみなされ、建物を建築する場合、セットバックが義務付けされます。

出所:「建築申請MEMO」(※2)

なお、「建築基準法上の道路」については、下記の記事をご覧ください。

再建築不可物件は、規定内のリフォームは可能ですが、建替えは不可となる瑕疵物件となります。

そのため、売却価格は、周辺相場よりも安く販売されます。

再建築不可物件の不動産案内広告には、「再建築不可」と明記されています。

知らずに購入しますと、建物を建てられない羽目に陥りますので、注意する必要があります。

1-2.再建築不可物件が生じる理由

再建築不可物件が生まれる理由は、法律の成立年に関係します。

・昭和25年(1950年):建築基準法成立

・昭和43年(1968年):都市計画法成立

となりました。

そのため、建築基準法成立年までに既に建っていた建物の中には、接道義務を果たしていない建物が数多く存在しました。

その建物の一部が、建替えや解体など施されることなく今日まで残り続け、再建築不可物件となっています。

東京都の場合、総務省による「住宅・土地統計調査(平成30年)」によりますと、再建築不可物件と疑われる住宅数は、約24万戸にもなります。

2.再建築不可物件はリフォームで居住可能

(私道に隣接)

再建築不可物件は、建替えをすることはできません。

しかし、戸建て建物をリフォームして住み続けることはできます。

所有者が変更しても同様です。

2-1.建築確認申請が不要な物件

ただし、リフォーム可能な戸建て物件は、建築確認申請が、不要な場合に限られます。

建築基準法第6条1項4号(4号建築物)の規定により、

木造建築物の場合、

・2階建て以下

・延べ面積:500㎡以下

・高さ13mもしくは軒の高さ9m以下

木造建築物以外の場合、

・平家建て

・延べ面積:200㎡以内

であれば、建築確認申請は不要です。

したがって、リフォームは可能になります。

ただし、増改築をして、上記数値の規模以上の建物になる場合、建築確認申請が必要となり、増改築工事は不可となります。

2-2.接道義務を果たす土地にすれば建築可能

再建築物件を建築可能にするには、前面道路(建築基準法上の道路)に対して、2m以上の接道義務を果たす必要があります。

- 前面道路に対する接道幅が2m未満の場合、2m以上となるように、隣地所有者から土地を購入する必要があります。

- 前面道路に接していない場合も同様に、2m以上接道できるように、隣地所有者から土地を購入する必要があります。

- 道路に接道していても、建築基準法上の道路ではない場合、建築基準法上の道路に2m以上接道できるように、隣地所有者から土地を購入する必要があります。

ただし、

- 再建築不可物件を安く購入できても、隣地所有者から接道義務を満足する分の土地を購入できなければ、建替えはできません。

- 土地購入費が高ければ、再建築物件を安く購入したメリットが、無くなります。

2-3.ただし書き

再建築不可物件について、建築基準法第43条には、救済措置が謳われています。

建築基準法第43条2項2号

その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

接道義務を満たしていない再建築不可物件でも、敷地周囲に広い空地があり、特定行政庁において支障がないと認められれば、建替えすることができます。

しかし、支障がないと判断される

・交通上

・安全上

・防火上

・衛生上

の基準が明確化されていません。

自治体などの独自基準(内規など)によって、判断されることが現状です。

3.再建築不可物件を購入するメリット

(駐車場に隣接)

3-1.購入価格が安い

再建築不可物件を購入する最大のメリットは、価格が安い点です。

「再建築不可」と不動産広告に記されていますと、一般的には避けるのが通常です。

・建替えできない

・増改築できない

・自動車の出入りができない

となり、見向きもされないのが一般的です。

買手がなかなか見つかりませんので、売手も売却価格を値下げし続けます。

周辺相場と比較して、10%~50%といった成約価格になります。

購入価格が、周辺相場と比較して極端に安くなる点に着目し、その分をリフォーム・リノベーション費用にかけることができます。

上記において解説したように、

- 木造建築物の場合 :2階建て・延べ面積500㎡以内・高さ13mもしくは軒の高さ9m以下

- 木造建築物以外の場合:平屋建て・延べ面積:200㎡以内

であれば、建築確認申請が不要となります。

再建築不可物件は、築古で劣化・損傷が進んでいる場合があります。

ホームインスペクション(住宅診断)を受けた方が無難です。

耐震性・耐火性・耐風性・断熱性・瑕疵などを診断してもらい、問題個所を重点的に修繕して住むのも一つの方法です。

3-2.固定資産税・都市計画税も安い

再建築不可物件は、土地・建物ともに課税標準額が下がり、固定資産税・都市計画税ともに安くなります。

毎年かかる経費となりますので、納税額が安くなれば、生活費も楽になります。

3-3.再建築不可物件の隣地住人には、チャンス

再建築不可物件の隣地住人の場合、隣地が売却に出されれば、自身の土地を広げる良いタイミングです。

再建築不可物件は、すぐに売却できる物件ではありません。

様子見しながら、売却価格が下がるのを待つのも一つの方法です。

しかし、油断しますと、他者に購入される可能性もあります。

4.再建築不可物件を購入するデメリット

(駐車場に隣接)

4-1.建替え・増改築が不可

再建築不可物件の最大のデメリットは、建替えや増改築ができない点です。

建替えをする場合、建築確認申請を行う必要性があり、接道義務を果たすことが条件の一つとなります。

元々、接道義務を果たしていない再建築不可物件は、建築確認申請を通過することができません。

増改築をする場合、上記の規定以内に収まる増改築であれば可能です。

しかし、規定を超える増改築の場合、建築確認申請が必要となり、不可となります。

リフォーム工事は可能ですが、工事費用が高くなる可能性があります。

再建築不可物件の敷地までに至る通路は、幅員が狭いケースが多くなります。

そのため、近くまでは車で資材・機材などを搬入できますが、途中から人手による搬入を伴う敷地が多くなります。

もしくは、敷地まで車で搬入できたとしても、小型車や軽自動車での搬入作業となります。

そうなりますと、運搬費用が、

・人件費

・運搬回数増加

などでかさむため、結果としてリフォーム費用が高くなる傾向にあります。

4-2.地質調査が不可

再建築不可物件は、敷地が狭いケースが多いため、地質調査ができないこともあります。

再建築不可物件は、築古・劣化損傷のある建物が多くなるため、耐震性・耐風性補強などが必要になります。

特に建物の荷重を支える基礎構造が、長く住み続ける上で重要となります。

その際、地質調査を行う必要がありますが、敷地の狭いケースが多く、地質調査を行う最低限度のスペースさえ、確保できない場合があります。

地質調査ができなければ、基礎構造の補強をどの程度行えばよいのか不明となります。

不明のまま推測で、補強工事を行ったとしても、強度が不足する可能性が生じます。

なお、地盤調査については、下記の記事をご覧ください。

4-3.住宅ローンを組めない

再建築不可物件は、土地・建物の評価が低くなるため、金融機関の融資審査において担保力不足という判断結果になり易く、住宅ローンが組めない可能性が高くなります。

リフォームを検討している場合においても、金融機関の判断は同様に厳しく、リフォームローンの借入も容易ではありません。

なお、住宅ローンの仮審査については、下記の記事をご覧ください。

4-4.災害時に居住不可の可能性が高い

再建築不可物件は、購入後においても、

・耐震性

・耐風性

・耐火性

・耐水性

などの補強を施さなければ、

・台風による強風

・地震

・火災

・洪水・津波

によって建物が倒壊し、住めなくなるリスクが高まります。

また、火災や建物倒壊が発生した場合、道路幅員が狭くなりますと、

・消防車

・救急車

・レスキュー車

などが入れず、救助活動に支障が出る傾向にあります。

災害時の避難経路などを確保しにくい点もデメリットとなります。

5.再建築不可物件を購入する場合の注意点

再建築不可物件を買取りする際の注意点は、

・インフラ設備の確認

・日当たり・風通しの確認

となります。

5-1.インフラ設備の確認

再建築不可物件は、敷地の周囲に道路が無く、他人所有の隣地に囲まれている場合が多くなります。

そのため、インフラ設備

・電気配線

・ガス管

・水道管

・排水管

の状況を事前に確認する必要があります。

他人所有の土地を占用してインフラ設備が整備されている場合、占用料が必要な場合もあります。

また、故障などでインフラ設備が使用できなくなる時、補修工事が必要になります。

その際、補修工事を行うにしても、どこに

・ガス管

・水道管

・排水管

が埋設されているのか不明であれば、探すところから始める必要があります。

そうなりますと、補修工事完了までの期間が長期化し、補修費用も膨らみます。

そうならないためにも、事前にインフラ設備の埋設位置を確認する必要があります。

5-2.日当たり・風通しの確認

再建築不可物件は、他人所有の隣地に囲まれている場合が多いため、日当たりや風通しの有無を事前に点検しておくことが大切です。

日当たりや風通しが悪ければ、湿気が多くなり、

・カビ

・ダニ

・シロアリ

などが好みやすい環境となります。

特に降雨時において、雨水排水路が無い場合、敷地が水浸しになり、晴れてもしばらく水浸しの状況になる場合もあります。

衛生上も良くありませんので、その様な物件は、避けた方が賢明です。

6.まとめ

以上、

- 再建築不可物件とは?

- 再建築不可物件はリフォームで居住可能

- 再建築不可物件を購入するメリット

- 再建築不可物件を購入するデメリット

- 再建築不可物件を購入する場合の注意点

について解説しました。

再建築不可物件の主な

・メリットは、購入価格が安いこと

・デメリットは、建替えが不可

です。

増改築は不可能となります。

ただし、補修工事を行いながら、自身の生活スタイルにカスタマイズすることは可能です。

デメリットを克服するためにも、再建築不可物件の取扱い経験のある

・建築事務所

・工務店・建築会社

・不動産会社

・不動産コンサルタント

を自身のネットワークに組み込むことができれば、問題が発生した場合、速やかに解決を図ることができます。

再建築不可物件を最大限に活かすことが可能となります。

7.お役立ち情報案内

不動産に関するお役立ち情報を案内します。

ご活用ください。

7-1.【タウンライフ不動産売買(購入)】

◆サービス概要◆

全国300社以上の不動産会社があなたの要望や希望に基づいて、マッチする物件情報を無料で提供するサービスです。

ネットで簡単に、複数の不動産会社の非公開物件情報が手に入ります。

◆メリット◆

- 非公開を含む新着物件情報が受け取れる!

- 複数社の物件情報をを比較・検討できる!

- 利用は全て無料!

7-2.【タウンライフ家づくり】間取りプラン無料作成

◆サービス概要◆

- 全国600社以上の注文住宅会社があなたの要望や希望に基づいて、家づくりに必要な

「間取りプラン」

「資金計画」

を無料でご提案するサービスです。 - ネットで簡単に複数の住宅会社に、オリジナルの「家づくり計画書」を依頼することができます。

◆メリット◆

- 住宅展示場に行ったり、何度も複数の住宅会社に会わなくても、自宅で家づくりが進められる!

- 複数社のプランを比較・検討できる!

- 利用は全て無料!

なお、「タウンライフ家づくり」の利用方法については、下記の記事をご覧ください。

7-3.国家資格を目指す方のためのオンライン資格講座【スタディング】

◆サービス概要◆

- 【時間がなくてもOK】

スマホ・PC・タブレットで学べるため、日々忙しく勉強時間の取りづらい社会人・主婦・学生などの方に向いています。

低価格で経済的負担も少ないです。 - 【見やすく分かりやすい】

授業風景を録画しただけなのではなく、映像講座として専用のフォーマットで編集された講座は、視覚的で理解しやすいと好評です。 - 【暗記力に自信がなくてもOK】

脳科学に基づき暗記を補助する便利なツールや、記憶が消えないうちに定着を促進する問題練習機能も充実しており、無理なく進めて合格できる実力がつきます。

8.参考・引用Webサイト

※1 「建築基準法制度概要集」

国土交通省

https://www.mlit.go.jp/common/001215161.pdf

※2 「建築申請MEMO2004」

建築申請実務研究会 編

新日本法規 発行

9.不動産関連記事

コメント