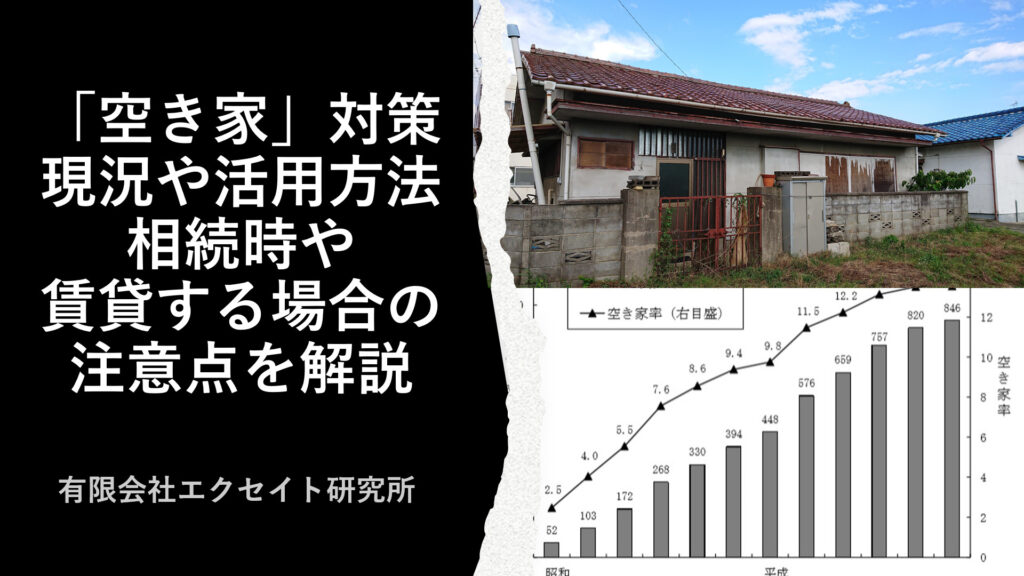

全国の空き家数は年々増加し、

・空き家数

・空き家率

ともに過去最高を更新し続けています。

地域によっては、空き家を売却処分したくても、売却できない場合があります。

その様な状況下において、

「実家を相続することになったが、空き家の状態で、どのように対応すればよいだろうか?」

と困っておられる方はいませんか?

実は、シェアハウスや民泊、サブスク住宅など様々な活用方法や対処方法があり、制度もあります。

この記事では、

- 「空き家」の現況と国の対策

- 「空き家」の活用方法

- 「空き家」を活用する際の注意点

- 「空き家」を相続する場合の対策

について解説します。

空き家の立地や築年数、損傷具合を勘案して、様々な

・活用方法

・対処方法

を知ることができます。

1.「空き家」の現況と国の対策

空き家問題は、空き家率が限界を超えますと、自治体の存在基盤が危うくなる危険性を秘めています。

空き家率の限界は、30%といわれています。

ちなみに、北海道夕張市が経済破綻した時点での空き家率は、33%でした。

地方自治体の中には、空き家率が30%に近付きつつある自治体があります。

その解決への取組みは、緊急を要します。

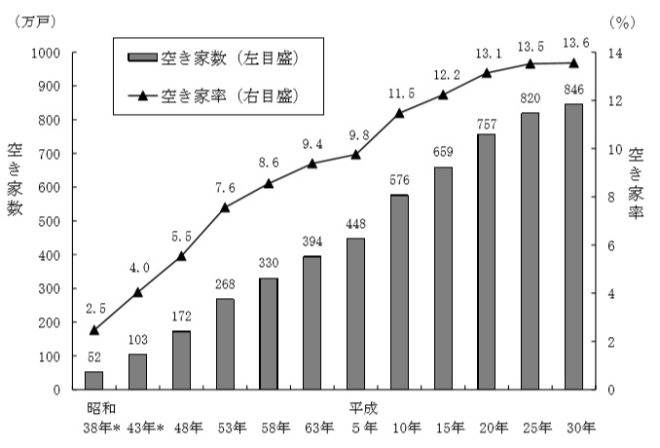

1-1.空き家の現況(※1)

空き家数は、

・平成30年:846万戸(13.6%)

・平成25年:820万戸(13.5%)

と、5年間で26万戸(3.2%)増加し、過去最高を更新し続けています。

日本の総住宅数は、

・平成30年:6,242万戸

・平成25年:6,063万戸

と比較して179万戸の増加し、3.0%の伸び率です。

空き家数の推移を見ますと、これまで一貫して増加が続いており、総住宅数の伸び率よりも空き家数の伸び率の方が上回ります。

昭和63年から平成30年までの30年間で、452万戸(114.7%)の増加となっており、倍増していることがわかります。

ただし、平成27年に「空き家対策特別措置法」が制定されたこともあり、空き家率の伸びは、鈍化する傾向にあります。

(昭和 38 年~平成 30 年) ※1

1-2.「空き家等対策の推進に関する特別措置法」(※2)

「空き家対策の推進に関する特別措置法」が、平成26年に成立し、平成27年に施行しました。

通称「空き家法」ともいわれています。

この法律策定により、以下のことができるようになりました。

- 空き家への立ち入りによる実態調査

- 空き家の所有者に対する管理・指導

- 空き家の跡地の活用促進

- 適切な管理がなされていない空き家を「特定空き家」に指定

- 「特定空き家」に対して、助言・指導・勧告・命令が可能

- 命令に従わない場合、

・固定資産税の特例の解除

・罰金、撤去などの行政代執行

が可能 - 行政代執行により家屋が撤去された場合、撤去費用は所有者が負担

近隣住民へ悪影響を及ぼしている空き家に対して、この法律を適用することにより、長年放置され続けてきた空き家問題に対して、一定のメスを入れることが可能となりました。

1-3.「特定空き家」に認定されれば?

特に、景観・衛星・防犯などの観点から、危険や危害を加えると判断されますと、特定空き家に認定されます。

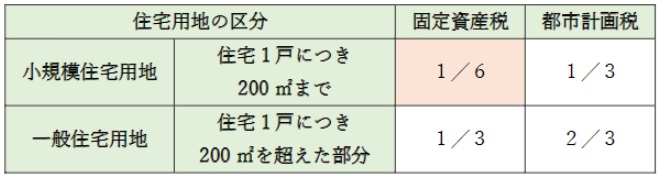

特定空き家に認定されますと、固定資産税の軽減措置が解除され、200㎡以内の敷地の固定資産税が、6倍になります。

固定資産税に関しては、土地に家屋などの建物が建ちますと、土地の固定資産税は、敷地面積200㎡までの部分について、6分の1に軽減されます。

小規模住宅用地の特例

家屋を解体し土地を更地状態にしますと、土地の固定資産税は6倍になりますが、家屋の固定資産税はかかりません。

家屋が建っている状態と更地の状態を比較しますと、一般的に更地の状態の方が、固定資産税は高くなります。

したがって、納税額が増加するのを避けるために、家屋を放置し続けることになり、空き家の原因の一つとなります。

なお、空き家の現況や原因、リスク・デメリットについては、下記の記事をご覧ください。

2.「空き家」の活用方法

空き家を相続や売買などで取得した場合、空き家の活用方法としては、

- 現状を活かし、シェアハウスや民泊として活用

- 建替えして、賃貸として活用

- 解体して更地活用(駐車場等)

などが考えられます。

2-1.シェアハウスや民泊

現状の空き家を活用する方法としては、

・戸建て賃貸

・シェアハウス

・民泊

・サブスク住宅

などがあります。

2-1-1.戸建て賃貸

空き家を活用する場合、一番費用のかからない方法は、現状を活かし最低限度のリフォームをして貸し出す方法です。

リフォーム費用については、空き家の

・築年数に伴う経年劣化

・損傷箇所の程度

により違います。

幸にして目立った損傷や不備が無ければ、ハウスクリーニングを施して、貸家として活用できます。

ハウスクリーニングだけの経費で済めば、家賃が安くても、良い利回りが期待できます。

なお、ハウスクリーニングについては、下記の記事をご覧ください。

一方、目立った損傷や不備があれば、現状を活かして活用するには無理があります。

ある程度の投資をしてリフォームを行い、賃貸物件として再生する必要があります。

2-1-2.シェアハウス

若者世代を中心として、根強い人気のシェアハウスは、

- 賃借人の場合:家賃の費用負担軽減

- 賃貸人の場合:便利な設備にリフォームすれば、需要が見込める

などのメリットがあります。

ただし、立地に大きく影響されます。

一般的には、2~3人がそれぞれ個別の部屋に住み、

・キッチン

・浴室

・洗面所

・トイレ

などを共同で使用する形態となります。

2-1-3.民泊

例えば、京都市内において、古い町家をリフォームして、民泊として利用されている事例が、多数あります。

政府は、経済政策の一環として、観光客数の増加を掲げています。

それに伴い、ホテル数不足が浮き彫りとなり、その不足を補う手段として、民泊は機能しました。

しかし、

・宿泊客とのトラブル

・近隣住民とのトラブル

などが相次ぎ、民泊として打ち出すには、地元自治体の許可が必要になりました。

したがって、民泊として活用するにも、規制がかかります。

事前調査による運営の可能性を判断する必要性があります。

2-1-4.サブスク賃貸

代表的なサブスク賃貸として、

- クロスハウス(Xross house)

- ADDress(アドレス)

- SANU 2nd Home(サヌセカンドホーム)

- HafH(ハフ)

- unito(ユニット)

- Livinganywhere Commons(リビングアニウェアコモンズ)

などがあります。

空き家や使用されなくなった施設などをリフォーム・リノベーションして運営されています。

JAの建物をリノベーションして運営

なお、筆者が1週間利用した「Livinganywhere Commons 浅草」を取材した記事がありますので、ご覧ください。

いずれのケースも需要が見込めることが前提となり、事前の市場調査を入念に行う必要があります。

その他の用途の場合、

・貸倉庫

・貸物置

・貸店舗

・貸工房

などの活用方法があります。

2-2.建替え

建替えをして、新たな賃貸住宅などにする方法もあります。

工事費用は、空き家の解体費と新たな建物の建築費との合算になります。

その際、事前調査として、家賃収入と総工事費用とから求められる利回りなどの投資指標が、採算ベースに乗るか否かを吟味する必要があります。

なお、利回りについては、下記の記事をご覧ください。

2-3.更地(駐車場経営など)

空き家を解体して更地にし、

・駐車場として活用

・事業用貸地として活用(資材置き場、重機置き場など)

する方法もあります。

なお、土地の固定資産税・都市計画税については、下記の記事をご覧ください。

3.「空き家」を活用する際の注意点

空き家の活用方法について、

・賃貸の場合

・民泊の場合

・建替えの場合

・更地の場合

に分類して解説します。

3-1.賃貸の場合、管理方法を検討

空き家の活用方法として、

・シェアハウス

・戸建て賃貸

として貸出す場合、管理方法を事前に考慮する必要があります。

管理形態としては、以下の3つの方法があります。

・自主管理

・管理会社の利用

・サブリース契約の利用

それぞれに、メリット・デメリットがあります。

しかし、貸出物件が自宅から遠方にあり、仕事なので管理する余裕のない方の場合、貸出物件を管理会社に任せる方法もあります。

また、転貸借を基にしたサブリース契約を締結し、家賃保証を依頼する方法もあります。

それぞれ解説します。

3-1-1.自主管理

自主管理は、自身で入居者管理・建物管理を行う管理手法です。

デメリットを克服できますと、賃貸経営能力は格段に高まります。

3-1-2.管理会社の利用

管理会社に入居者管理・建物管理などを委託する管理手法です。

現在、空き家管理サービスを提供する業者があり、手頃な価格で任せることもできます。

空き家管理サービスについては、下記の記事をご覧ください。

良い管理会社に依頼できますと、安心して賃貸経営を任せることができます。

悪い管理会社に依頼しますと、管理業務を怠り、管理費だけはしっかり請求してきます。

3-1-3.サブリース契約の利用

一番のデメリットは、自身の賃貸経営能力が全く育たないことです。

いずれかの管理方法を選択する必要がありますが、

・自身と建物の状況

・メリット・デメリット

を総合的に鑑みて、判断する必要があります。

3-2.民泊・サブスク賃貸の場合、専門業者を利用

民泊やサブスク住宅の場合、

・宿泊客を見つけること

・毎日の部屋のクリーニング業務

などは、ノウハウ・労力を伴います。

自身での運営が困難であれば、民泊運営を取り扱う専門業者に依頼するのが、良策といえます。

2017年6月に「住宅宿泊事業法」が制定され、2018年6月に施行されました。

・家主

・住宅宿泊管理業者

・住宅宿泊仲介業者

に対して、規制が設けられています。

適切な管理・衛生面・安全面の確保が求められます。

立地・利便性・宿泊料金設定などを勘案した上で、採算ベースに乗るか否かの事前調査が必須となります。

3-3.建替えの場合、事前調査を入念に!

空き家を建替えして、新たな賃貸物件を建築する場合、

・投資費用

・経営リスク

が大きくなります。

したがって、事前調査や収支計算などを綿密に行い、採算ベースに乗るか否かの厳しい点検を行う必要があります。

建替えには、

・空き家の解体費

・賃貸物件の新築工事費

が必要になります。

その投資額を上回るだけの回収を見込めるのか否かの事前調査が、大きなカギとなります。

少なくとも10%以上の利回りを確保できる事業計画に仕立てる必要があります。

民泊・サブスク賃貸は、一般的な賃貸住宅と比較しますと、必要経費も大きくなります。

利回りが下がりますと、途端に手残り額はマイナスとなりますので、注意が必要です。

3-4.更地の場合、需要の有無に注意

空き家を解体して更地にし、

・駐車場や事業用貸地として貸出し

・住宅分譲地として売却

などを計画する場合の注意点です。

立地によっては、借り手も買い手も見つからないケースがあります。

この活用方法についても、事前調査が重要になります。

目途を立ててからの着手を行うようにします。

4.「空き家」を相続する場合の対策

空き家を相続する場合の対策として、

・相続放棄

・売却

・維持管理

・居住

などがあります。

それぞれ解説します。

4-1.相続放棄も選択肢の一つ

長期間に亘り空き家になっている実家であれば、相続することに躊躇する場合があります。

仮に相続したとしても、

- 将来において、住む予定が無い

- 固定資産税・都市計画税などの維持費がかかるだけ

の場合、相続放棄という方法もあります。

しかし、相続放棄を選択する場合、所定の手続きが必要になります。

被相続人の死亡を知った時から3か月以内に、相続放棄の手続きを行う必要があります。

3か月以内に決められない場合、相続放棄申請の期間延長の申立てが必要です。

ただし、相続放棄は、空き家を含めた全ての財産を同時に放棄する決まりがあります。

空き家だけを相続放棄し、現金や有価証券などの金融資産だけを相続することはできません。

また、相続人それぞれの考え方も異なるのが一般的です。

したがって、簡単にまとまらないこともあります。

相続放棄という選択肢はありますが、簡単に手続きが進まないというのが実情です。

4-2.「空き家」の売却

相続した空き家の処分方法の一つは、売却です。

特に、地方の空き家の場合、不動産価格は年々下落傾向にあります。

売却できる時に売却した方が良策といえます。

その際、便利なサイトが、「不動産売却価格無料査定サイト」です。

左記サイトの詳しい内容につきましては、下記の記事をご覧ください。

しかし、築年数や立地などの要因により、売却したくても売却できない空き家もあります。

最近では、長期間に亘り、売却処分できない空き家を、逆にお金を渡して処分する人もいます。

万が一、放火などにより火災に見舞われた場合、近隣に迷惑を及ぼさないための処置です。

そこで、「空き家バンク」などの制度を活用しますと、売却困難な物件でも売却できた実績もあり、処分する方法として良策といえます。

なお、「空き家バンク」については、下記の記事をご覧ください。

4-3.維持管理しながら所有

相続した空き家に、直近で住む予定がない場合です。

将来において自身や子供などが住む可能性があれば、一旦所有しておく方法もあります。

空き家が遠方にある場合、少なくとも3か月に1回程度、窓を全開して換気するなど、最低限度の維持管理をしながら所有し続けます。

それも困難な場合、比較的低料金にて、空き家の維持管理を行うサービス会社もありますので、利用を検討してみるのも良いです。

「空き家管理サービス」については」、下記の記事をご覧ください。

4-4.相続人が居住

相続した空き家を、売却や賃貸できない場合、最終的に本人が居住することも考えておきます。

利用の仕方としては、

・週末利用

・夏休み・年末年始などの長期休暇利用

なども考えられます。

自治体によっては、住民登録を前提として、

・リフォーム

・リノベーション

などに補助金の支給を行います。

事前に調査して確認をしますと、他にも地域ごとに良い情報を得られます。

5.まとめ

以上、

- 「空き家」の現況と国の対策

- 「空き家」の活用方法

- 「空き家」を活用する際の注意点

- 「空き家」を相続する場合の対策

について解説しました。

不動産市場価格が高止まりしている状況下において、投資家の中には、安価な空き家を積極的に仕入れ、賃貸物件として活用する方法を模索する人が増えています。

そういった人たちへ魅力ある提案ができれば、早期の売却は可能です。

6.お役立ち情報案内

住宅に関するお役立ち情報を案内します。

ご活用ください。

6-1.【タウンライフ不動産(売却)】無料申込

◆サービス概要◆

あなたの売りたい住宅や不動産を、全国300社以上の不動産会社が査定し、一括で見積比較できるサービスです。

ネットで簡単に、無料で不動産売却の査定を依頼することができます。

◆メリット◆

- 複数社の比較・検討で査定価格の相場がわかる!

- メールで不動産売却に関する悩みも解決!

- 利用は全て無料!

6-2.【タウンライフ土地活用(アパート経営特集)】無料/申込

アパート建築・マンション建築・駐車場経営など、各不動産会社の

「土地活用プラン」

「費用・見積り」

「建築後のアフターサービス」

を受け取ることができます。

◆メリット◆

- 複数社のプランや見積額を無料で一括比較できる!

- あなたの土地にピッタリの活用方法の提案が受けられる!

- 信頼できる経営事業のパートナーが見つけられる!

6-3.【不動産投資ローン】の借入可能額・借り換えオンラインサービスのINVASE

◆サービス概要◆

「INVASE(インベース)」は、

・不動産投資ローン

・アパートローンの 借り換え

をプロにお任せできる投資用ローンコンサルティングサービスです。

ヤフーグループ、マネックスグループが出資する安心できるサービス

7.参考・引用WEBサイト

※1 「平成30年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計 結果の概要」

(平成31年4月26日) 総務省統計局

https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2018/pdf/g_gaiyou.pdf

※2 「空家等対策の推進に関する特別措置法の施工状況等について」

(平成30年3月31日時点) 国土交通省・総務省

https://www.mlit.go.jp/common/001238381.pdf

※3 「全国版空き家・空き地バンク」の更なる情報の充実化!」

(平成31年3月29日) 国土交通省

https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000189.html

※4 「管理サービス内容・料金」

NPO法人空家・空地管理センター

https://www.akiya-akichi.or.jp/kanri/service/

8.不動産関連記事

コメント