建築業界を目指す方の中で、特に設計を志望する場合、建築士や設計士という言葉をよく耳にします。

その際、

「建築士と設計士は違うのだろうか?」

と疑問に感じたことはありませんか?

実は、建築士は国家資格保持者であり、設計士は資格保持者ではありません。

また、建築士は、

・一級建築士

・二級建築士

・木造建築士

と3種類に分類されます。

この記事では、

- 建築士と設計士の違い

- 建築士の業務内容や必要なスキル

- 建築士の資格

について解説します。

1.建築士と設計士の違い

建築士は、建築士試験に合格し、国家資格を取得した人だけが名乗れる職業です。

一方、設計士は、資格が無く誰でもなることができます。

1-1.建築士の定義

建築士は、建築士試験に合格し国家資格を取得した人だけが名乗れる職業です。

建築士を取得した場合、

・建築設計

・工事監理

などに従事できることが建築士法で規定されています。

建築士の資格は、

- 一級建築士:全ての建築物を扱うことが可能

- 二級建築士:延べ面積300㎡以下、高さ13mかつ軒高9m以下の建築物を扱うことが可能

- 木造建築士:延べ面積300㎡以下、2階建て以下の木造建築物を扱うことが可能

の3種類に分類されています。

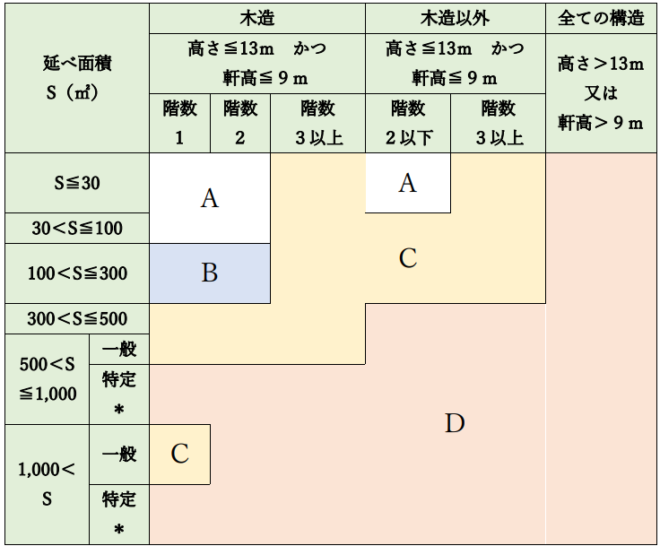

Δ建築士法(一部を抜粋)

一級建築士、二級建築士、木造建築士の業務範囲を下表にまとめます。

(出所:公益財団法人 建築技術教育普及センター)※1

- A:誰でもできる

- B:一級建築士、二級建築士、木造建築士でなければできない

- C:一級建築士、二級建築士でなければできない

- D:一級建築士でなければできない

*:特定とは、学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、オーディトリアムを有する集会場、百貨店をいう。

1-2.設計士の定義

建築業界では、建築士という国家資格を有しないで、設計や補助業務を行う人を設計士といいます。

設計士という資格は存在しませんし、明確な定義もありません。

他の業界でも、機械や自動車、ボートなどを設計する人を、設計士といわれています。

設計士は、建築業界に限った用語ではありません。

したがって、設計士になるために準備することはありません。

・建設会社

・ハウスメーカー

・建築設計事務所

などに入社し、設計部署において設計業務に携わることができれば、設計士ということになります。

ただし、設計士は、基本的に建築士の補助業務となります。

建築士の指導に基づき、業務にあたります。

会社によっては、能力があれば上席の建築士の責任下において、大きな建築プロジェクトなどを任せられるケースもあります。

建築設計は、基本的に建築士の資格を有していないとできませんが、

・100㎡未満の木造建築物

・30㎡未満、高さ13mかつ軒高9m以下の建築物

に関しては、建築士の資格を有していなくても可能です。

したがって、設計士でも建築設計は可能です。

2.建築士の業務内容や必要なスキル

建築士の業務内容や建築士に求められるスキルを解説します。

2-1.建築士の業務内容

建築設計には、意匠設計、構造設計、設備設計があります。

これまで、意匠設計→構造設計→設備設計という一方通行の業務の流れでした。

しかし、構造技術の著しい発展・高度化により曲線形状など、より複雑なデザインが可能となりました。

そのため、意匠設計の初期段階から構造設計者も加わり、意匠と構造が両立する設計を試みています。

また、BIM(Building Information Management)の発展・普及により設備設計の担当者も意匠設計・構造設計の段階からオンライン上にて設計内容を閲覧することが可能です。

したがって、相互にフィードバックしながら、業務を進めることが可能な設計環境になりつつあります。

2-1-1.意匠設計

意匠設計は、発注者となる施主の建築依頼を受け、希望する建築物を建てるためにヒアリングから始めます。

例えば、建築物のデザインや間取り、構造、設備、予算などです。

住宅設計の場合、

・施主の家族構成

・ライフスタイル

・ライフプラン

などをヒアリングし、最適な動線や間取りを計画し提案します。

敷地条件や周辺環境から建物配置を決め、外観・内観・間取りなどのデザインを行う仕事です。

なお、意匠設計については、下記の記事をご覧ください。

2-1-2.構造設計

構造設計の業務内容は、

- 建築物の基礎や土台、柱、梁、床、屋根などの構造設計を行い、構造設計図の作成

- 設計監理や耐震設計、補強設計など、建築物の構造や安全性能に関する業務

となります。

また、

- 意匠設計から挙がるデザインや間取りを活かし、構造的に無理が生じれば、フィードバックし調整

- 設備設計から挙がる様々な設備・器具などの荷重や上下水道・ダクトなどの配管を調整

なども行います。

なお、構造設計については、下記の記事をご覧ください。

2-1-3.設備設計

設備設計の仕事内容は、上下水道や空調、音響などの環境を計画します。

・上下水道設備

・空調設備

・衛生設備

・機械設備

・電気設備

などの設計を行い、機械の配置や配管の位置などを、意匠設計、構造設計と調整しながら仕事を進めます。

なお、設備設計については、下記の記事をご覧ください。

また、建築設備士については、下記の記事をご覧ください。

2-2.建築士に求められるスキル

建築士や設計士に求められるスキルは、

・創造性

・空間把握能力

・コミュニケーション能力

・法律遵守

などです。

2-2-1.創造性

建築設計を行う場合、デザインをゼロから生み出す創造性が必要になります。

施主は、建築物の機能性もさることながら、美しさやカッコ良さといったデザイン性も求めます。

そのため、過去の建築デザインの知識は当然として、最先端の建築デザインを習得することも大切です。

そこから施主の要望に適うデザインを創造することができます。

2-2-2.空間把握能力

空間把握能力は、頭の中で描いた建築物の立体的なイメージを、平面図、立面図、断面図などで描き起こし、逆にそれらの図面から建築物の立体的なイメージを思い描ける能力です。

施主などに説明する際には、わかりやすい外観パースや内観パースを作成することにより、空間イメージを伝えやすくなります。

場合によっては、模型を製作してプレゼンする場合もあります。

2-2-3.コミュニケーション能力

施主の要望をみたすためにも、顕在要望もさることながら潜在要望をも聞き出す必要があります。

施主にも様々なタイプがあり、

・要望を上手に伝えるタイプ

・多くを語らず要望が不明確なタイプ

などあります。

特にヒアリング力は重要となります。

2-2-4.法律遵守

建築設計や工事監理を行う際、様々な法律が関わります。

・建築基準法、建築基準法施行令

・都市計画法、都市計画法施行令

・建築士法

・建設業法、建設業法施行令

・消防法、消防法施行令

などです。

法律の内容を把握し、規定を守りながら建築設計や工事監理を進める必要があります。

規定を違反しますと、罰則を科されることになり、本人のみならず所属する企業の責任も問われることになります。

法律の改正も頻繁に行われますので、日頃からの研鑽が必要です。

「建築関係法令集」の内容については、下記をクリックしてください。

なお、建築基準法の概要については、下記の記事をご覧ください。

3.建築士の資格

建築士には、一級建築士、二級建築士、木造建築士の3種類があります。

それぞれの資格概要や、難易度、受験資格について解説します。

3-1.一級建築士

一級建築士は、全ての建築物の建築設計が可能です。

3-1-1.一級建築士の難易度

一級建築士試験は、学科試験と設計製図試験があります。

学科試験を合格した者が、設計製図試験を受験できます。

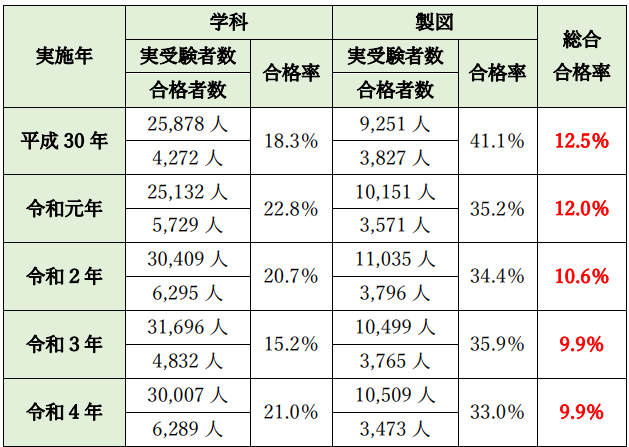

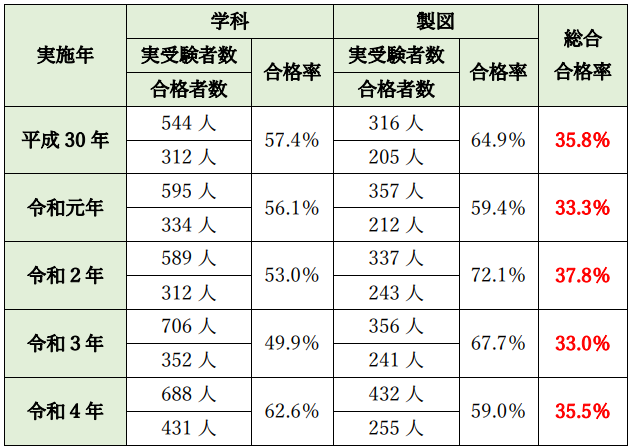

一級建築士の直近5年間の合格率推移を下表にまとめます。

(出所:公益財団法人 建築技術教育普及センター)※2

設計製図試験の課題は、下表の通りです。

(出所:公益財団法人 建築技術教育普及センター)

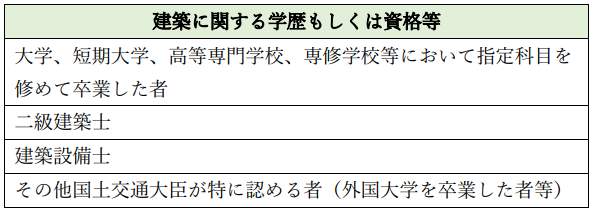

3-1-2.受検資格

一級建築士試験の受験資格は、建築士法第14条において、

・建築に関する学歴

・資格

などにより規定されています。

(出所:公益財団法人 建築技術教育普及センター)※3

3-2.二級建築士

二級建築士は、

・延べ面積300㎡以下

・高さ13mかつ軒高9m以下

の建築物の設計が可能です。

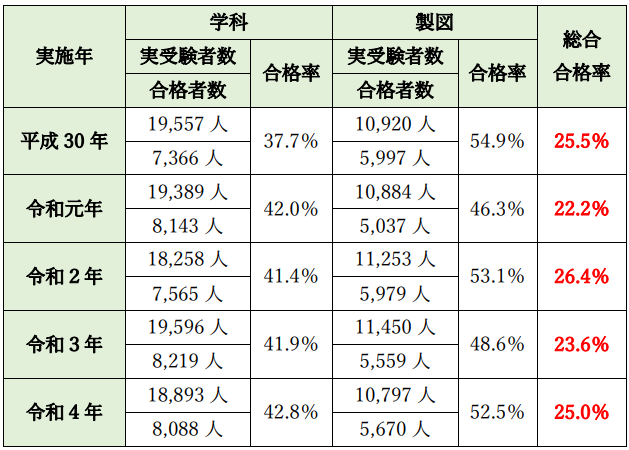

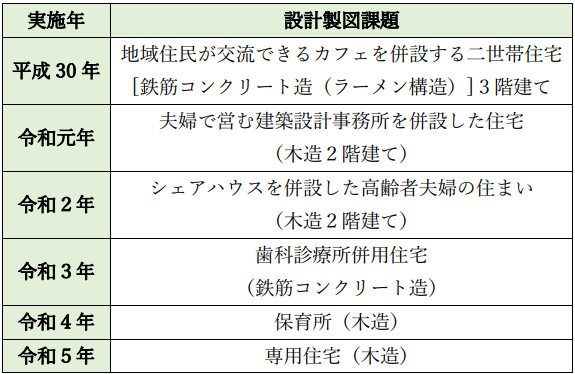

3-2-1.二級建築士の難易度

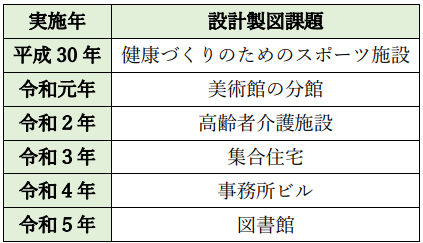

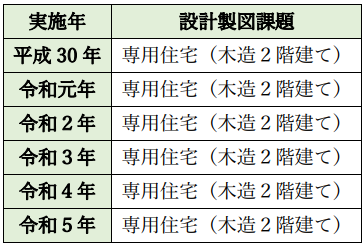

二級建築士の直近5年間の合格率推移を下表にまとめます。

(出所:公益財団法人建築技術教育普及センター)※4

設計製図試験の課題は、下表の通りです。

(出所:公益財団法人 建築技術教育普及センター)

なお、二級建築士の設計製図試験についての詳細は、下記の記事をご覧ください。

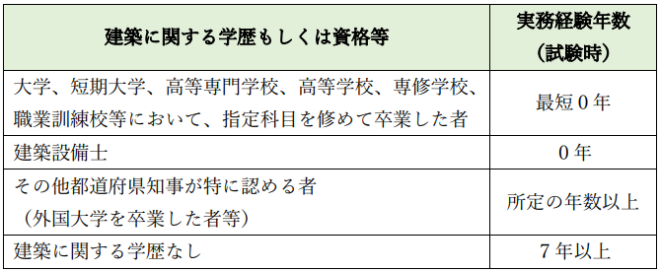

3-2-2.受検資格

二級建築士試験の受験資格は、建築士法第15条において、

・建築に関する学歴

・資格

などにより規定されています。

(出所:公益財団法人建築技術教育普及センター)※5

3-3.木造建築士

木造建築士は、

・延べ面積300㎡以下

・2階建て以下

の木造建築物の建築設計が可能です。

3-3-1.木造建築士の難易度

木造建築士の直近5年間の合格率推移を下表にまとめます。

(出所:公益財団法人建築技術教育普及センター)※6

設計製図試験の課題は、下表の通りです。

(出所:公益財団法人建築技術教育普及センター)

3-3-2.受検資格

木造建築士の受験資格は、二級県建築士の受験資格と同じです。

4.まとめ

以上、

- 建築士と設計士の違い

- 建築士の業務内容や必要なスキル

- 建築士の資格

について解説しました。

建築士は、国家資格となり取得すると同時に責任も生じます。

建築基準法を中心とした法令に沿って、建築物の設計を行う義務が生じます。

また、建築士でなければ、一部を除き建築設計をすることはできない独占業務となります。

一方、設計士は、建築士の責任下において設計業務の補助を行ないます。

設計士は、いずれ建築士の資格取得を目指し、日々研鑽していくことになります。

5.お役立ち情報案内

建築関連からお役立ち情報を案内します。

ご活用ください。

5-1.一級建築士・二級建築士オンライン資格講座【スタディング】

◆特 徴◆

- 忙しい方でも通勤時間や休憩時間などのスキマ時間で学習を進めることができます。

- わかりやすく、また低価格を実現しました。

- 現在、有料受講者数14万人を超えて成長拡大中です。

◆メリット◆

- 【時間が無くてもOK】

スマホ・PC・タブレットで学べるため、日々忙しく勉強時間の取りづらい社会人・主婦・学生などの方に向いています。

低価格で経済的負担も少ないです。 - 【見やすく分かり易い】

授業風景を録画しただけなのではなく、映像講座として専用のフォーマットで編集された講座は、視覚的で理解しやすいと好評です。 - 【暗記力に自信がなくてもOK】

脳科学に基づき暗記を補助する便利なツールや、記憶が消えないうちに定着を促進する問題練習機能も充実しており、無理なく進めて合格できる実力がつきます。

5-2.1級・2級建築施工管理技士資格試験の受験対策通信教育講座「独学サポート事務局」

◆特 徴◆

- 「作文作成代行」は競合他社にない画期的サービス

- 受験者鬼門の経験記述論文を受験者本人の希望に合わせて代行作成・添削指導

- 「作成代行」単体を求めて他学習方法と併用する方も例年多数

◆メリット◆

- 参考書などで独学、うち添削指導・作成代行など経験記述を完全に対策できるのは弊社サービスのみ

- 弊社商品ですべての受験対策を網羅

5-3.【タウンライフ家づくり】間取りプランを無料で作成

◆サービス概要◆

- 全国1,000社以上の注文住宅会社があなたの要望や希望に基づいて、家づくりに必要な

「間取りプラン」

「資金計画」

を無料でご提案するサービスです。 - ネットで簡単に複数の住宅会社に、オリジナルの「家づくり計画書」を依頼することができます。

◆メリット◆

- 住宅展示場に行ったり、何度も複数の住宅会社に会わなくても、自宅で家づくりが進められる!

- 複数社のプランを比較・検討できる!

- 利用は全て無料!

なお、「タウンライフ家づくり」の詳しい内容については、下記の記事をご覧ください。

6.参考・引用Webサイト

※1 「建築士の種類と業務範囲」

公益財団法人建築技術教育普及センター

https://www.jaeic.or.jp/smph/shiken/1k2kmk/type_of_architects.html

※2 「一級建築士試験結果」

公益財団法人建築技術教育普及センター

https://www.jaeic.or.jp/smph/shiken/1k/1k-data.html

※3 「一級建築士受験資格」

公益財団法人建築技術教育普及センター

https://www.jaeic.or.jp/smph/shiken/1k/exam-qualifi-1k/index.html

※4 「二級建築士試験結果」

公益財団法人建築技術教育普及センター

https://www.jaeic.or.jp/smph/shiken/2k/2k-data.html

※5 「二級建築士受験資格」

公益財団法人建築技術教育普及センター

https://www.jaeic.or.jp/smph/shiken/2k/exam-qualifi-2kmk/index.html

※6 「木造建築士試験結果」

公益財団法人建築技術教育普及センター

https://www.jaeic.or.jp/smph/shiken/mk/mk-data.html

7.住宅建築コンサルティング関連記事

コメント