建築設計には、意匠設計、構造設計、設備設計があります。

最近は、地球環境への社会的関心が高まる中、省エネルギー・省資源が設備設計に求められます。

また、度重なる震災による節電要求からの効率運転の実現も、設備設計に求められます。

この記事では、

- 設備設計とは?

- 設備設計の役割

- 設備設計の業務内容

- 設備設計に役立つ資格

について解説します。

1.設備設計とは?

設備設計は、建築物のインフラを設計する業務であり、

・空調設備

・電気設備

・給排水設備

・昇降機

・インターネット設備

などの設計になります。

建築物における環境・エネルギーを最適化し、快適な室内環境を設計します。

具体的な設備設計の内容としては、

・空調配管設備設計

・上下水道処理施設設計

・電気設備設計

・FA設備設計

・排煙脱硫装置設計

などです。

FA:ファクトリーオートメーション

多種多様な設備があり、分野ごとに異なったノウハウ・スキルを要します。

各種設備の配置や配管、荷重などが、意匠設計や構造設計にも影響を与えるため、設備設計が設計初期段階から加わるケースもあります。

2.設備設計の役割

設備設計の役割としては、

・建築物のインフラ整備

・デザインと機能の両立

・コストの最適化

などがあります。

2-1.建築物のインフラ整備

設備設計の役割で重要なことは、建築物のインフラ整備の最適化を図ることです。

建築物を利用する人たちが、快適に時間を過ごせるように、様々な設備機器の配置や配管・配電を計画します。

その際、建築物の収容人数に応じた空調・換気・給排水・照明などのシステムが必要になります。

例えば、

- 空調設備の場合、どの様な方式で暖かい空気や冷たい空気を各部屋へ送風するのか?

- 給排水設備の場合、給水管の圧力だけで可能なのか?

ポンプアップが必要なのか? - 照明設備の場合、自然光をどこまで採り入れるか?

人工照明はどれだけ必要か?

などを検討・計画します。

2-2.デザインと機能の両立

意匠設計において、建築物を計画する際、室内に大規模空間などを設けるケースがあります。

しかし、空調や換気などの検討を軽視しますと、空間内に

・暑い箇所

・寒い箇所

が生じて結露が発生します。

また、光熱費が高騰して維持管理費が当初計画していた費用より大幅にオーバーするケースもあります。

デザインと機能を両立させるために、意匠設計で計画した大空間において

- 空調・換気能力に見合う設備機器の配置スペースを確保できるのか?

- 採光や照明により、昼夜関係なく快適な視界を確保できるのか?

- 光熱費などの維持管理費が高騰しないか?

などを事前に点検・確認する必要があります。

それらを綿密に調整しながら意匠設計・構造設計・設備設計を進めていくことで、大胆なデザインを可能にします。

なお、意匠設計・構造設計については、下記の記事をご覧ください。

2-3.コストの最適化

建築物を新築してから、

・運用

・廃棄

・解体

されるまでにかかる費用をライフサイクルコスト(以下、LCC)といいます。

LCCは、建設コストの4倍といわれており、運用コスト(水道光熱費+メンテナンス費+修繕費)が大半を占めます。

この運用コストに大きく影響するのが、設備設計です。

更新し易い設備機器やシステムなどを提案し、運用コストの最適化(最小化)を図るのも設備設計の大きな役割です。

施主の希望に応じて建築コストを抑えても、それ以上に運用コストがかかれば、元も子もありません。

建築コストの提示と共にLCCの提示と解説が重要になります。

3.設備設計の業務内容

設備設計の

・業務内容

・業務の流れ

・求められる能力

について解説します。

3-1.設備設計の業務内容

設備設計の主な業務内容として、

・電気設備設計

・空気調和設備設計

・給排水衛生設備設計

などがあります。

3-1-1.電気設備設計

【事例】

発電、受発電、幹線・動力、照明、LAN、誘導支援、映像・音響、セキュリティ、防災など

3-1-2.空気調和設備設計

【事例】

空調、換気、排煙、など

3-1-3.給排水衛生設備設計

【事例】

給水、給湯、排水、ガス、消火、など

なお、下水道工事については、下記の記事をご覧ください。

3-2.設備設計の業務の流れ

設備設計の仕事の流れは下記の通りです。

3-2-1.STEP1:企画構想

施主や建物利用者などが、どの様な環境を要望しているのか?

予算に応じながらヒアリングを行い、細かな要望も確認します。

3-2-2.STEP2:基本計画

施主や建物利用者などからの要望に基づき計画します。

・LCCに配慮した省エネルギー

・設備コスト

・運用コスト

・快適性などを考慮したシステム

などを計画し、基本計画として提案します。

3-2-3.STEP3:基本設計

意匠設計・構造設計の段階から、建物や各部屋の用途に応じた設備機器の

・容量の設定

・配置検討

・予算作成

などを行います。

3-2-4.STEP4:実施設計

基本計画・基本設計で提案したシステムを図面化します。

設備機器の仕様を決定します。

3-2-5.STEP5:積算

見積内容として

・設備機器のコスト

・配管や建材・資材

などにどれ位要するのかを明確にし見積書作成します。

3-2-6.STEP6:確認申請

確認申請を行い、確認検査機関から法的な承認を得ます。

3-2-7.STEP7:施工管理

工事施工会社に対して、設計概要を説明します。

設備機器の仕様や数量などの点検・確認を行います。

工事着手後は、工程管理・品質管理・原価管理・安全管理を行います。

3-2-8.STEP8:竣工検査

工事完了後、竣工検査を行います。

基本計画・基本設計において決められた機能を発揮できるか否かの点検・確認を行います。

発揮できない場合、原因究明・やり直し工事などを行い、当初計画した機能確保を図ります。

3-2-9.STEP9:運用・改修

運用実績の分析などから設備機器の修理・更新を行います。

更なる

・省エネルギー

・機能性向上

・運用コスト削減

のため、改修提案を行います。

3-3.設備設計に求められる能力

設備設計に求められる能力として、

・他部署間の調整能力

・想定能力

などがあります。

3-3-1.調整能力

意匠設計、構造設計、設備設計の各立場により、設計に対する考え方が異なります。

それぞれの主張を調整し、建物としてバランス良く機能する設計に仕上げる必要があります。

例えば、排煙ダクトスペースを設置する場合です。

火災が発生した場合、煙を屋外に排出する空間の設置義務があります。

意匠設計の立場では、建物端部に設置したいと考えます。

設備設計の立場では、効率よく排煙したいがために、建物中央に設置したいと考えます。

構造設計の立場では、排煙ダクトの位置により、柱・梁の追加・補強などを解析結果から導き出し、経済性の比較を提示する必要があります。

意匠設計・構造設計・設備設計が単独で設計を進めることはできません。

それぞれ調整しながら、建物全体としてバランスの良い設計を行う必要があります。

3-3-2.想定能力

設備設計の段階において、事前に起こりうる事態を想定できる能力が必要です。

例えば大規模空間を設計する場合、空間内に暑い箇所と寒い箇所が生じて結露が発生するなど、温熱環境が異常になるケースがあります。

そのことを事前に想定し、対応する設備設計を行います。

対応できなければ、意匠設計に改善を求める必要があります。

もし想定できずに設計を進めますと、建物が完成してから気づくことになります。

完成してからの改善となりますと、コストも膨れます。

室内環境を最適化し経済性を図る上でも、想定能力は重要です。

4.設備設計に役立つ資格

設備設計に役立つ資格として、

・一級建築士

・設備設計一級建築士

・建築設備士

などがあります。

4-1.一級建築士

建築士は、建築士試験に合格し国家資格を取得した人だけが名乗れる職業です。

建築士を取得した場合、建築物の

・設計

・工事監理

などに従事できることが建築士法で規定されています。

4-1-1.建築士の種類別業務範囲

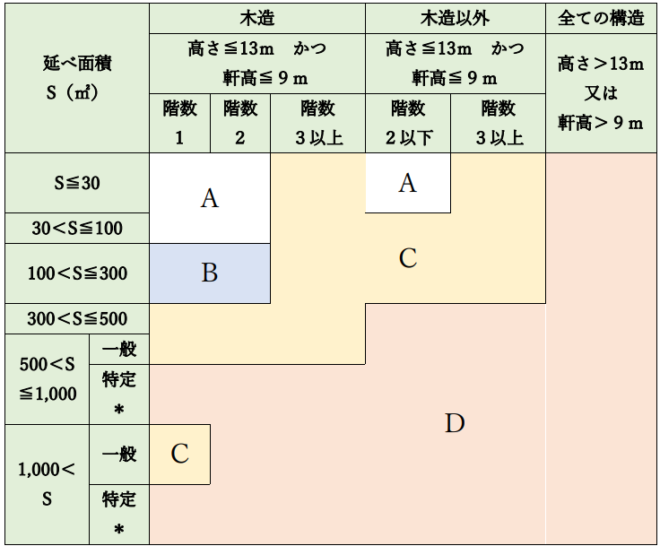

建築士の資格は、

- 一級建築士:全ての建築物を扱うことが可能

- 二級建築士:延べ面積300㎡以下、高さ13mかつ軒高9m以下の建築物を扱うことが可能

- 木造建築士:延べ面積300㎡以下、2階建て以下の木造建築物を扱うことが可能

の3種類に分類されています。

一級建築士、二級建築士、木造建築士の業務範囲を下表にまとめます。

(出所:公益財団法人 建築技術教育普及センター)※1

- A:誰でもできる

- B:一級建築士、二級建築士、木造建築士でなければできない

- C:一級建築士、二級建築士でなければできない

- D:一級建築士でなければできない

*:特定とは、学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、オーディトリアムを有する集会場、百貨店をいう。

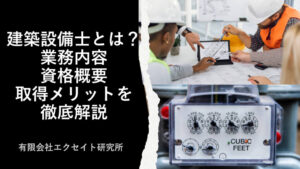

4-1-2.一級建築士の難易度

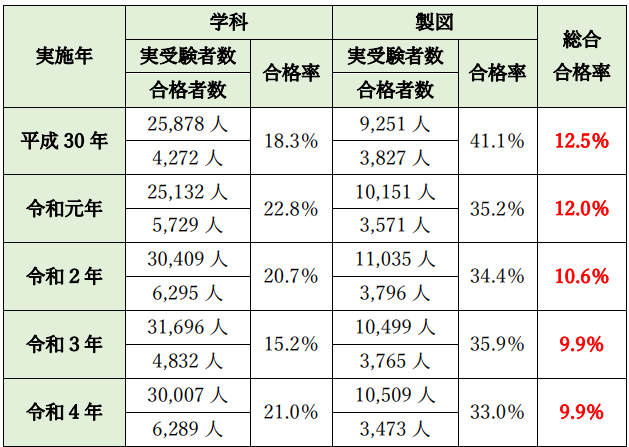

一級建築士試験は、学科試験と設計製図試験があります。

学科試験を合格した者が、設計製図試験を受験できます。

一級建築士の直近5年間の合格率推移を下表にまとめます。

(出所:公益財団法人 建築技術教育普及センター)※2

なお、建築士の詳しい内容については、下記の記事をご覧ください。

一級建築士を取得しますと、上位資格である設備設計一級建築士の受験資格を得ることができます。

4-2.設備設計一級建築士

設備設計一級建築士は、設備設計のスペシャリストです。

一級建築士の上位資格であり、一級建築士の資格保持者でなければ、受験することもできません。

平成18年、建築士法の改正により、3階以上、床面積の合計:5,000㎡以上の建築物の設計については、設備設計一級建築士が必要となります。

4-2-1.設備設計一級建築士の受講資格

「一級建築士」として5年以上の設備設計の業務経験を有する者。

ただし、業務経験には設備設計の業務のほか、次の業務内容も含まれます。

- 建築設備に関する工事監理の業務

- 消防同意に関する業務

- 「建築設備士」として、建築設備に関する業務

(一級建築士となる前に行った建築設備に関する業務も含まれる) - 建築確認の建築設備に関する審査及びその補助業務

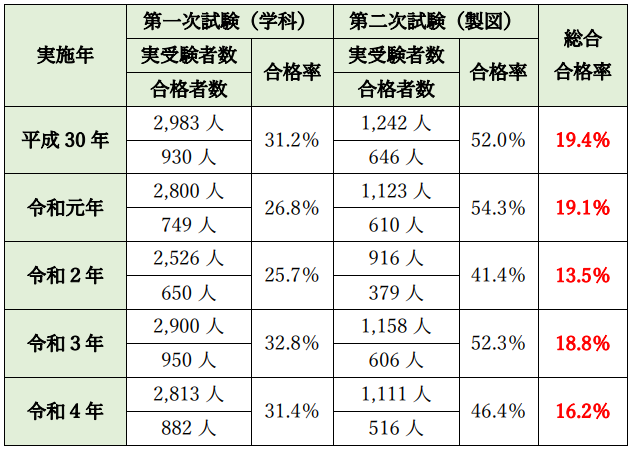

4-2-2.設備設計一級建築士の難易度

設備設計一級建築士の直近5年間の講習修了率推移を下表にまとめます。

(出所:総合資格学院)※3

4-3.建築設備士

建築設備士は、建築設備全般における知識かつ技能を有し、高度化・複雑化した建築設備の設計・工事監理における適切なアドバイスを建築士に対して行える資格者です。

建築設備士について、建築士法に定義や設計及び工事監理、業務に必要な表示行為について記されています。

4-3-1.建築設備士の受検資格(※4)

建築設備士の受検資格は、下記の通りです。

- 学歴を有する者

[大学、短期大学、高等学校、専修学校等の正規の建築、機械又は電気に関する課程を修めて卒業した者] - 一級建築士等の資格取得者

- 建築設備に関する実務経験を有する者

※ ①~③それぞれに応じて建築設備に関する実務経験年数が必要です。

4-3-2.建築設備士の難易度(※5)

建築設備士の直近5年間の試験合格率推移を下表にまとめます。

(出所:公益財団法人 建築技術教育普及センター)※5

なお、建築設備士については、下記の記事をご覧ください。

5.まとめ

.以上、

- 設備設計とは?

- 設備設計の役割

- 設備設計の業務内容

- 設備設計に役立つ資格

について解説しました。

設備技術の進歩は著しいです。

・太陽光発電

・コージェネレーションシステム

・LED照明

などは、既に標準設備となり、

・ZEB(ゼロ・エネルギー・ビル)

・ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)

などがトレンドになっています。

今後は、

・建物と自動車による電気のやり取り

・AI技術

・IoT技術

などが建物に導入され、それらは全て設備設計の範疇になります。

6.お役立ち情報案内

建築関連のお役立ち情報を案内します。

ご活用ください。

6-1.一級建築士・二級建築士オンライン資格講座【スタディング】

◆特 徴◆

- 忙しい方でも通勤時間や休憩時間などのスキマ時間で学習を進めることができます。

- わかりやすく、また低価格を実現しました。

- 現在、有料受講者数14万人を超えて成長拡大中です。

◆メリット◆

- 【時間が無くてもOK】

スマホ・PC・タブレットで学べるため、日々忙しく勉強時間の取りづらい社会人・主婦・学生などの方に向いています。

低価格で経済的負担も少ないです。 - 【見やすく分かり易い】

授業風景を録画しただけなのではなく、映像講座として専用のフォーマットで編集された講座は、視覚的で理解しやすいと好評です。 - 【暗記力に自信がなくてもOK】

脳科学に基づき暗記を補助する便利なツールや、記憶が消えないうちに定着を促進する問題練習機能も充実しており、無理なく進めて合格できる実力がつきます。

6-2.1級・2級建築施工管理技士資格試験の受験対策通信教育講座「独学サポート事務局」

◆特 徴◆

- 「作文作成代行」は競合他社にない画期的サービス

- 受験者鬼門の経験記述論文を受験者本人の希望に合わせて代行作成・添削指導

- 「作成代行」単体を求めて他学習方法と併用する方も例年多数

◆メリット◆

- 参考書などで独学、うち添削指導・作成代行など経験記述を完全に対策できるのは弊社サービスのみ

- 弊社商品ですべての受験対策を網羅

6-3.【タウンライフ家づくり】間取りプランを無料で作成

◆サービス概要◆

- 全国1,000社以上の注文住宅会社があなたの要望や希望に基づいて、家づくりに必要な

「間取りプラン」

「資金計画」

を無料でご提案するサービスです。 - ネットで簡単に複数の住宅会社に、オリジナルの「家づくり計画書」を依頼することができます。

◆メリット◆

- 住宅展示場に行ったり、何度も複数の住宅会社に会わなくても、自宅で家づくりが進められる!

- 複数社のプランを比較・検討できる!

- 利用は全て無料!

なお、「タウンライフ家づくり」の詳しい内容については、下記の記事をご覧ください。

7.参考・引用Webサイト

※1 「建築士の種類と業務範囲」

公益財団法人建築技術教育普及センター

https://www.jaeic.or.jp/smph/shiken/1k2kmk/type_of_architects.html

※2 「直近5年間の試験結果」

公益財団法人建築技術教育普及センター

https://www.jaeic.or.jp/smph/shiken/1k/1k-data.html

※3 「設備設計1級建築士講習修了率」

総合資格学院

https://www.shikaku.co.jp/setubi/info/exam/contents/goukaku.html

※4 「建築設備士(制度全般)」

公益財団法人 建築技術教育普及センター

https://www.jaeic.or.jp/smph/shiken/bmee/bmee-seidozenpan/index.html

※5 「建築設備士試験データ」

公益財団法人 建築技術教育普及センター

https://www.jaeic.or.jp/shiken/bmee/bmee-data.html

8.住宅建築コンサルティング関連記事

コメント