建築設計には、意匠設計、構造設計、設備設計があります。

構造設計は、建物の耐力や安全性を担う設計を行い、縁の下の力持ちとなります。

特に日本の国土は、

・台風の強風による耐風力

・洪水、高潮、津波による耐水力

・頻発する地震による耐震力

などを考慮しなければならず、世界屈指の構造設計の難易度が高い国の一つです。

この記事では、

- 構造設計とは?

- 構造設計の業務内容

- 構造設計に役立つ資格

について解説します。

構造設計の魅力について知ることができます。

1.構造設計とは?

建築設計には、構造設計以外にも、意匠設計や設備設計があります。

意匠設計は、建築主からの要望をヒアリングし、建築デザインや間取りを計画します。

敷地条件や周辺環境から建物配置を決め、外観・内観・間取りなどのデザインを行う仕事です。

設備設計は、上下水道や空調、音響などの環境を計画します。

上下水道設備や空調設備、衛生設備、電気設備などの設計を行い、機械の配置や配管の位置などを、意匠設計・構造設計と調整を図りながら仕事を進めます。

なお、意匠設計・設備設計については、下記の記事をご覧ください。

2.構造設計の業務内容

建築の構造設計担当者は、

・「構造設計者」

・「構造デザイナー」

・「構造技術者」

などと呼ばれています。

構造設計の主な業務内容としては、

- 建物の基礎や土台、柱、梁、床、屋根などの構造設計を行い、構造設計図の作成

- 設計監理や耐震設計、補強設計など、建物の構造や安全性能に関する業務

となります。

また、構造設計は、

- 意匠設計から挙がるデザインや間取りを活かし、構造的に無理が生じればフィードバックし調整

- 設備設計から挙がる様々な

・設備・器具などの荷重

・上下水道管やダクトなどの配管

などを配慮

しながら業務を進めます。

2-1.構造設計の業務内容の変化

これまでは、意匠設計→構造設計→設備設計という一方通行の業務の流れでした。

しかし、現在では構造技術の著しい発展・高度化により、曲線形状など、より複雑なデザインが可能となりました。

そのため、意匠設計の初期段階から構造設計者も加わり、意匠と構造が両立する設計を試みています。

また、BIM(Building Information Management)の発展・普及により、設備設計の担当者も意匠設計・構造設計の段階から、オンライン上にて設計内容を閲覧することが可能です。

したがって、相互にフィードバックしながら、業務を進めることが可能な設計環境にあります。

2-2.震災被害拡大による構造設計(耐震基準)の強化

構造設計の中でも、地震に対する耐震力の設計比重は大きいです。

大地震の発生による甚大な建物被害が発生する度に、耐震基準が強化され、構造設計も強化されました。

1950年:「旧耐震基準」

に始まり、

1981年:「新耐震基準」

へと移行し、現在では

2000年:「2000年基準」や「新・新耐震基準」

といわれています。

2-2-1.旧耐震基準

旧耐震基準は、1950年から施行され、1981年5月まで約30年に亘り運用された耐震基準です。

その基準は、10年に1度発生すると想定される中規模の地震動(震度5強程度)に対して、家屋が倒壊・崩壊しないというものでした。

したがって、震度5強よりも大きくなる大規模の地震動(震度6強~7程度)を想定していませんでした。

また当時において、大規模の地震動に対する耐震技術の開発も追いついていなかったと考えられます。

2-2-2.新耐震基準

新耐震基準は、1981年6月から施行されました。

そこで規定された基準は、

- 中規模の地震動(震度5強程度)で、家屋がほとんど損傷しない

- 大規模の地震動(震度6強~7程度)で、家屋が倒壊・崩壊しない。

ただし多少の損傷は許容

この基準は、現在においても引き継がれています。

2-2-3.2000年基準

1995年に発生した阪神淡路大震災における建物被害の調査結果を踏まえ、2000年6月に建築基準法が改正されました。

新耐震基準から主に下記内容が強化されました。

- 地盤調査における規定を充実

- 地盤調査に基づく地耐力に応じた基礎構造の選択

- 耐震壁をバランス良く配置

- 柱と土台・柱と筋かいなどの結合部において、筋かい金物や接合金物などを使用する規定

これらを施すことにより、阪神淡路大震災と同クラスの地震が発生しても耐えることのできる建物を目指しました。

2-3.構造設計に向いている人

構造設計者は、意匠設計の担当者ほどに、人前に出る機会はなく、黒子的な存在となります。

建物の耐力に責任を持つことは、その住人や働く人の命を預かることに繋がります。

したがって、責任感があり、陰ひなたなく、真面目に仕事をやり遂げる人が、構造設計に向いているといえます。

構造設計者は、建物の基礎や土台、柱、梁、床、屋根などの構造設計を行います。

構造設計図の作成をするにあたり、構造計算を行います。

その計算結果により、柱や梁などの寸法や鉄筋量などを決定し、意匠設計者に伝達します。

構造計算はソフトを使用します。

建築設計会社の中でも大企業になりますと、独自で開発した自社ソフトを使用する会社もあります。

一方、中小企業の場合には、汎用ソフトを購入して構造計算を行う会社が多くなります。

構造計算は、建築構造力学に基づいた計算を行い、経済的な安全性を追求する工程となります。

したがって、物理学や数学などを応用し、ソフトにて解析計算を繰り返しながら、シミュレーションを行う作業となります。

3.構造設計に役立つ資格

建築構造設計の業務に役立つ資格として、

・一級建築士

・構造設計一級建築士

・JSCA建築構造士

があります。

それぞれの概要や受験資格、難易度について解説します。

3-1.一級建築士

建築設計を行うためには、建築士の資格が必要です。

建築士には、

・一級建築士

・二級建築士

・木造建築士

の3種類があります。

一級建築士は、全ての構造・規模の建築物の設計を行うことができます。

3-1-1.建築士の種類別業務範囲

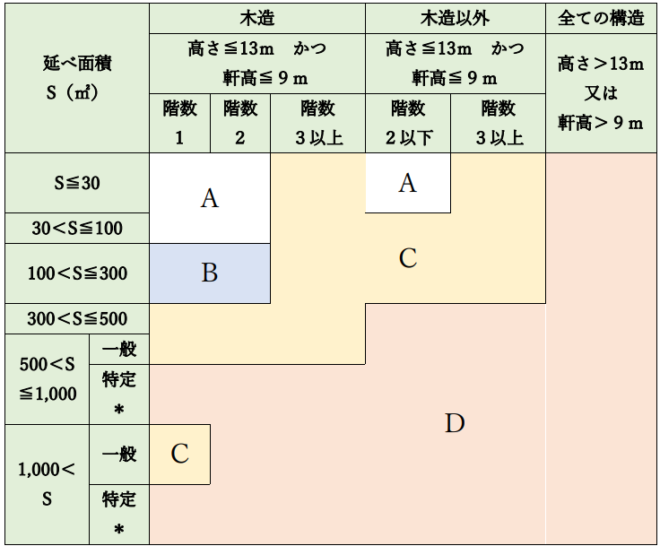

一級建築士、二級建築士、木造建築士の業務範囲を下表にまとめます。

(出所:公益財団法人 建築技術教育普及センター)※1

- A:誰でもできる

- B:一級建築士、二級建築士、木造建築士でなければできない

- C:一級建築士、二級建築士でなければできない

- D:一級建築士でなければできない

*:特定とは、学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、オーディトリアムを有する集会場、百貨店をいう。

なお、建築士の詳しい内容については、下記の記事をご覧ください。

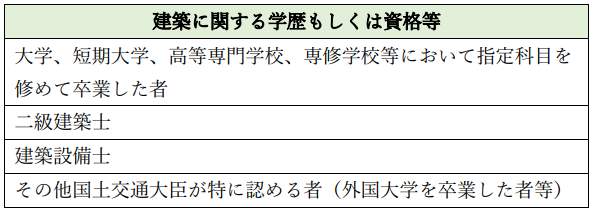

3-1-2.一級建築士試験の受検資格

一級建築士試験の受験資格は、建築士法第14条において、建築に関する学歴もしくは資格等により規定されています。

(出所:公益財団法人建築技術教育普及センター)※2

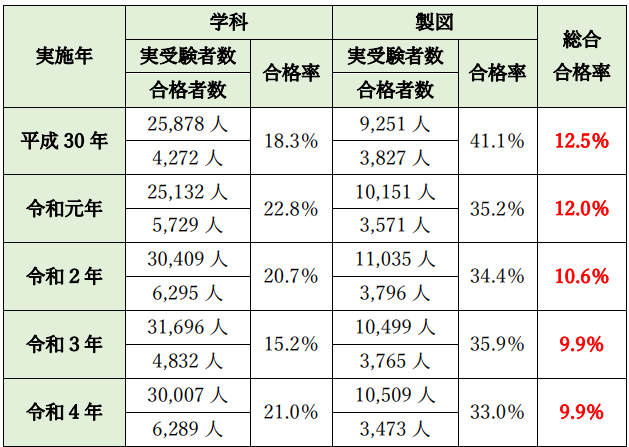

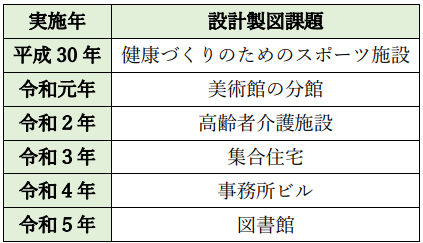

3-1-3.一級建築士の難易度

一級建築士試験は、学科試験と設計製図試験があります。

学科試験を合格した者が、設計製図試験を受験できます。

一級建築士の直近5年間の合格率推移を下表にまとめます。

(出所:公益財団法人 建築技術教育普及センター)※3

設計製図試験の課題は、下表の通りです。

(出所:公益財団法人 建築技術教育普及センター)

(平成5年度試験課題)

3-2.構造設計一級建築士

平成20年11月28日に、建築士法が改正されました。

「一定規模以上の建築物」の構造設計は、

- 構造設計一級建築士が自ら設計を行う

- 構造設計一級建築士に構造関係規定への適合性の確認(法適合確認)を受ける

ことが義務付けされました。

「一定規模以上の建築物」は、

- 木造の建築物で、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるもの

- 鉄骨造の建築物で、地階を除く階数が4以上のもの

- 鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物で、高さが20mを超えるもの

- その他政令で定めるもの

となります。

3-2-1.構造設計一級建築士の受検資格

一級建築士として「5年以上の構造設計の業務」に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習の課程を修了することです。

「5年以上の構造設計の業務」として認められるものは、下記の通りです。

- 構造設計の業務

- 確認審査等の業務(建築物の構造に関するものに限る)及び、その補助業務

- 構造計算適合性判定及び、その補助業務

- 工事監理の業務(建築物の構造に関するものに限る)

講習は、講義2日間と修了考査(試験)1日です。

3-2-2.構造設計一級建築士の難易度

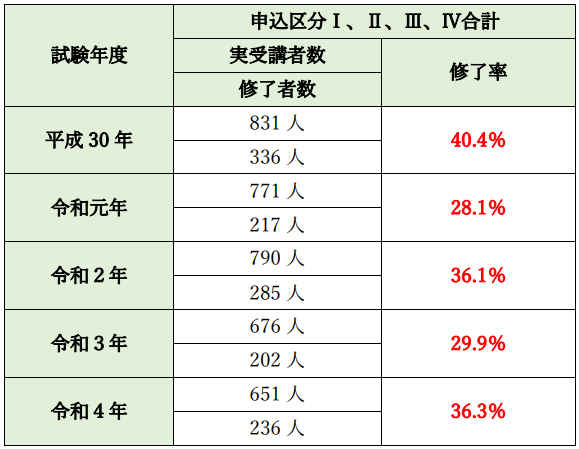

構造設計一級建築士の直近5年間の講習修了率推移を下表にまとめます。

(出所:公益財団法人建築技術教育普及センター)※4

一級建築士を取得して5年間の構造設計の実務経験を積んだ上で、修了率が28.1%~40.4%となりますので、難関資格であることがわかります。

3-3.JSCA建築構造士

JSCA建築構造士は、豊富な専門知識と経験に基づき優れた技術力により、構造計画立案から構造設計図書までを統括し、構造に関する工事監理も行います。

構造設計一級建築士の中でも特に建築構造全般について、的確な判断を下すことができる技術者です。(※5)

JSCA

一般社団法人 日本建築構造技術者協会(略称JSCA:Japan Structural Consultants Association)は、1989年に設立された、建築構造に関する高度な技術と豊富な実務経験を有する建築構造技術者の団体です。

3-3-1.JSCA建築構造士の受検資格

受験資格は、下記の要件のいずれにも該当していることが必要です。(※6)

- 構造設計一級建築士を取得していること

- 2年以上の責任ある立場での構造設計業務の実務経験があること

- 構造監理業務の実務経験があること

- JSCA会員の場合は、会費を受験申込前に全能していること

3-3-2.JSCA建築構造士の難易度

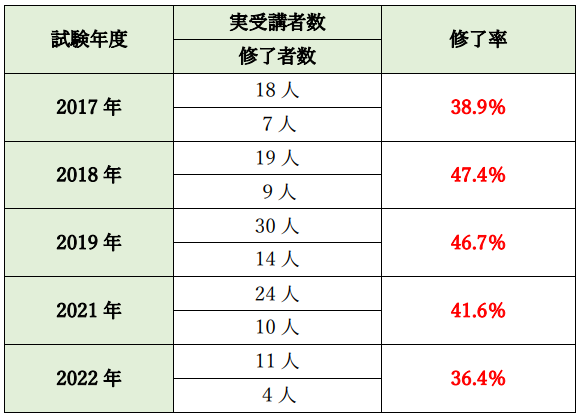

JSCA建築構造士の直近5年間の試験合格率推移を下表にまとめます。

(出所:一般社団法人 日本建築構造技術者協会)※7

構造設計一級建築士を取得して2年間の責任者としての構造設計業務の実務経験を有した上で、合格率が36.4~47.4%前後となりますので、超難関資格であることがわかります。

4.まとめ

以上、

- 構造設計とは?

- 構造設計の業務内容

- 構造設計に役立つ資格

について解説しました。

構造設計は、

・阪神淡路大震災

・東日本大震災

・熊本地震

など、震度7クラスの大地震が発生する度に注目を浴びる業務です。

その重要性は、大地震が頻発する現代にとって、高まるばかりです。

5.お役立ち情報案内

建築関連のお役立ち情報を案内します。

ご活用ください。

5-1.一級建築士・二級建築士オンライン資格講座【スタディング】

◆特 徴◆

- 忙しい方でも通勤時間や休憩時間などのスキマ時間で学習を進めることができます。

- わかりやすく、また低価格を実現しました。

- 現在、有料受講者数14万人を超えて成長拡大中です。

◆メリット◆

- 【時間が無くてもOK】

スマホ・PC・タブレットで学べるため、日々忙しく勉強時間の取りづらい社会人・主婦・学生などの方に向いています。

低価格で経済的負担も少ないです。 - 【見やすく分かり易い】

授業風景を録画しただけなのではなく、映像講座として専用のフォーマットで編集された講座は、視覚的で理解しやすいと好評です。 - 【暗記力に自信がなくてもOK】

脳科学に基づき暗記を補助する便利なツールや、記憶が消えないうちに定着を促進する問題練習機能も充実しており、無理なく進めて合格できる実力がつきます。

5-2.1級・2級建築施工管理技士資格試験の受験対策通信教育講座「独学サポート事務局」

◆特 徴◆

- 「作文作成代行」は競合他社にない画期的サービス

- 受験者鬼門の経験記述論文を受験者本人の希望に合わせて代行作成・添削指導

- 「作成代行」単体を求めて他学習方法と併用する方も例年多数

◆メリット◆

- 参考書などで独学、うち添削指導・作成代行など経験記述を完全に対策できるのは弊社サービスのみ

- 弊社商品ですべての受験対策を網羅

5-3.【タウンライフ家づくり】間取りプランを無料で作成

◆サービス概要◆

- 全国1,000社以上の注文住宅会社があなたの要望や希望に基づいて、家づくりに必要な

「間取りプラン」

「資金計画」

を無料でご提案するサービスです。 - ネットで簡単に複数の住宅会社に、オリジナルの「家づくり計画書」を依頼することができます。

◆メリット◆

- 住宅展示場に行ったり、何度も複数の住宅会社に会わなくても、自宅で家づくりが進められる!

- 複数社のプランを比較・検討できる!

- 利用は全て無料!

なお、「タウンライフ家づくり」の詳しい内容については、下記の記事をご覧ください。

6.参考・引用Webサイト

※1 「建築士の種類と業務範囲」

公益財団法人建築技術教育普及センター

https://www.jaeic.or.jp/smph/shiken/1k2kmk/type_of_architects.html

※2 「受験資格」

公益財団法人建築技術教育普及センター

https://www.jaeic.or.jp/smph/shiken/1k/exam-qualifi-1k/index.html

※3 「直近5年間の試験結果」

公益財団法人建築技術教育普及センター

https://www.jaeic.or.jp/smph/shiken/1k/1k-data.html

※4 「過去5年間の構造設計一級建築士講習データ」

公益財団法人建築技術教育普及センター

https://www.jaeic.or.jp/koshuannai/koshu/s1k/s1k-data.html

※5 「JSCA建築構造士とは」

一般社団法人 日本建築構造技術者協会

https://www.jsca.or.jp/vol5/p1_4_as_eng/index_as_eng.php

※6 「2021 年度 JSCA 建築構造士資格認定試験実施要項」

一般社団法人 日本建築構造技術者協会

https://www.jsca.or.jp/vol5/p1_4_as_eng/forms/2021/ex/JSCA202106.pdf

※7 「JSCA建築構造士になるには」

一般社団法人 日本建築構造技術者協会

https://www.jsca.or.jp/vol5/p1_4_as_eng/for_becoming_se.php

7.住宅建築コンサルティング関連記事

コメント