水都東京の再生は、言うまでもなく

- 「水辺を表舞台としたまちづくり」

- 「水質浄化」

によります。

「水辺を表舞台としたまちづくり」に関しては、徐々に形成しつつあります。

しかし、「水質浄化」については思うように進んでいないのが現状です。

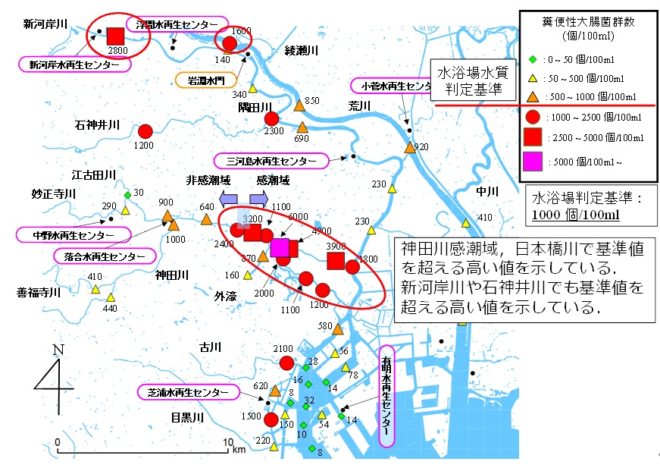

特に、外濠・神田川・日本橋川の水質浄化が遅れ、東京湾の水質悪化の原因になっています。

そのことに呼応するかのように、水質改善の鍵は、玉川上水であるとの提言が出されました。

その概要を解説し、水都東京再生の鍵になり得るかを探ります。

1.玉川上水の経緯

江戸が発達するにつれ、人口が増加し水需要も増加します。

上水道として溜池山王や神田上水が整備された後に、玉川上水が整備されることとなります。

その経緯を解説します。

1-1.江戸の上水道の成り立ち

江戸は1590年頃、徳川家康が入府して以来、急ピッチで拡大します。

最初に家康は、江戸城詰めの武士の飲み水が無いということで、家臣に溜池・濠を造らせます。

それが、今の「溜池山王」という地下鉄の駅名にもなっています。

明治の初期までに埋められましたが、「溜池山王」の溜池が江戸城下のための上水でした。

その後、「神田上水」により水を引きました。

その時に神田上水が神田川を横切るための橋を造りました。

それが水道橋で駅名にもなっています。

水道橋は江戸城とその周辺に水を供給するために造られました。

1-2.玉川上水の成り立ち

(筆者撮影)

神田上水を造っても水が不足しました。

そこで、江戸幕府は、玉川と呼ばれる兄弟に、恒久的な上水道を引いてくるよう命じました。

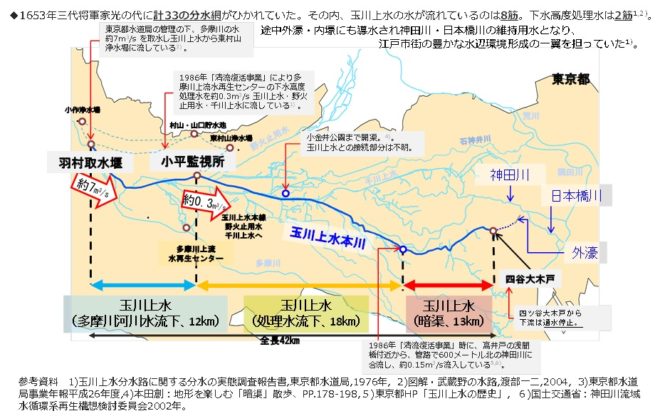

1653年に多摩川から水を引いて、四谷まで開削しました。

四谷大木戸という地名は一種の関所です。

通行手形を見せないと通れません。

四谷大木戸まで、オープンチャンネル(運河)で引いてきました。

(筆者撮影)

そこから木樋にして上水道として使い、余水を内濠と外濠に入れました。

大雨が降ると溢れますので、溢れた分は渋谷川に抜きました。

渋谷川は現在、JRと東急の渋谷駅のコンコースの上を通っています。

また、渋谷川は、ビルとビルの間を縫って走るような形態になっています。

渋谷川が「春の小川」という童謡になっています。

その他に見沼代用水が水を配りました。

玉川上水だけが、江戸まで来ているのではなく、他も江戸へ水を配っていました。

1-3.淀橋浄水場の廃止とともに、玉川上水下流部は消える

今の東京都庁の前の姿は、東京都水道局の浄水場でした。

玉川上水は、淀橋浄水場まで水を引いていました。

東京都は、水道の安定供給ができるようになり、淀橋浄水場を廃止して東京都庁舎にしました。

淀橋浄水場が廃止すると同時に、玉川上水も消えました。

1-4.玉川上水の現況

羽村の取水堰から上流12km区間だけは、毎秒7m3(東京都水道局事業年報平成26年度)の水を取水する水利権を、東京都水道局は持っています。

それを、村山・山口貯水池に東京の水道水源のために、ポンプアップしています。

上流から12kmまでは、河川水が流れ利用されていますが、上流から12km以降は、全く河川水は流れていません。

それではいけないということで、12kmから下水の高度処理水(窒素とリンを除去)を毎秒0.3㎥流しています。

しかし、毎秒0.3㎥はちょろちょろとした水ですから、途中で消えてしまいます。

したがって、四谷や新宿の方には、全く水が来ていません。

これをもう一度復活させようと考えている市民団体があります。

野火止用水や千川上水と小さく分水が分かれており、四谷大木戸まで繋がっていますが、管渠が入るなどして複雑になっています。

管がありますが、使えるかどうか調査してみないと分からない部分もあります。

国道の下に管があるところもあります。

現在の東京の水面(右図)

(出所:中央大学理工学部山田研究室)

(出所:中央大学理工学部山田研究室)

2.玉川上水の復活運動

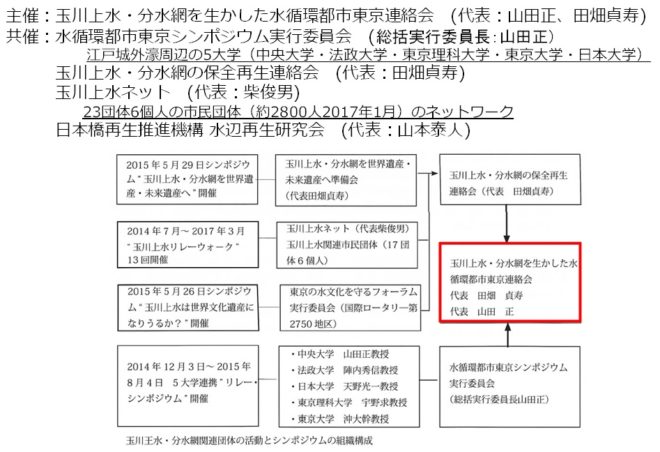

玉川上水を復活させようと、

- 中央大学:山田先生(実行委員長)

- 法政大学:陣内先生

- 日本大学:天野先生

- 東京理科大学:宇野先生

- 東京大学:沖先生

5大学連携で外濠を綺麗にするグループが発足しました。

外濠近くの神楽坂を綺麗にするグループがあり、連携しています。

また、玉川上水を保全再生しようと、昔から行動してこられた千葉大学:田畑先生がおられます。

玉川上水ネットという様々なNPO団体で構成されている団体があります。

玉川上水を世界遺産にしようという運動もありますが、その前に日本遺産にしようとして、2017年日本ユネスコ協会からプロジェクト未来遺産に認定されました。

これは、23団体、3,000名で構成されています。

バラバラに活動していましたが、大同団結することになり、中央大学:山田先生が代表になります。

しかし、23団体も集まりますと、ウルトラ環境保全団体もあれば、右寄り左寄りと色々なグループがあります。

(出所:中央大学理工学部山田研究室)

3.玉川上水流出先の一つである皇居外濠の現況

皇居外濠が、流出先の神田川や日本橋川、隅田川、東京湾の水質悪化の原因といわれています。

その原因を探ります。

3-1.外濠はアオコで真緑状態

(筆者撮影)

外濠は、市ヶ谷駅を降りて見れば、アオコで真緑です。

アオコは天気の良い時には、表面から腐って、2-MIBという化学物質を出します。

2-MIBは、いわゆるドブ臭い悪臭の大元です。

そのため、アオコを除去する必要があります。

外濠は大雨が降ると、合流式下水道により、汚水と雨水が一緒に外濠に入ってきます。

アオコの栄養供給源になっています。

そのことに対して、東京都下水道局は外濠に直接下水が入らないようにすると言っています。

そうなりますと、外濠はどこからも水が供給されない単なる水たまりになります。

単なる水たまりになりますと、余計に環境は悪くなります。

アオコは植物性プランクトンですから、どんどん増殖して沈殿し、また増殖して沈殿を繰り返します。

自分で栄養源を、次世代に対して供給している様なものです。

完全な水たまりはアオミドロになります。

アオコは、藍藻類の一種で、悪臭と毒素も出します。

アオコは、高い水温と日射量が十分にあり栄養源があれば発生します。

夏場と冬場の比較ですが、夏場は真緑です。

外堀通りを歩きますと、悪臭がします。

合流式下水道が、外濠の周辺に整備されており、外濠への下水道のはけ口が全部で18ヶ所あります。

雨が降った時、下水道が外濠に流れ込む様子を見ますとよくわかります。

雨が降った後、下水道のはけ口を見ますと、汚物が出ていました。

その水は、神田川、日本橋川、隅田川、東京湾へと流れていきます。

また、神田川、日本橋川にアオコも流出します。

3-2.外濠が一部埋められた理由

外濠は、もともと神田川、日本橋川と繋がっていました。

しかし、JRが連結部を埋めてしまいました。

また、土木学会も外濠を埋めたところに建物を建てています。

さらに、外濠の一部が上智大学の運動場になっています。

埋め立てられた原因は、関東大震災の時に発生した瓦礫処理です。

首都直下地震の際、瓦礫処理をどうするのかという問題がありますが、東京都・23区には何の方策もありません。

下手をすれば外濠が再度、震災や水害の瓦礫処理のために、埋められてしまう可能性があります。

3-3.外濠の管轄関係

管轄部署が複雑に絡み合っています。

管渠は、国道(国土交通省管轄)である甲州街道の下に入っています。

その他にも、環境省が関り、文化庁が関り、区が2つ関ります。

玉川上水になりますと、他にも関連市、区が全て入ってくるため、非常に複雑です。

4.玉川上水による外濠水質浄化が水都東京再生の鍵

玉川上水により外濠の水質が改善されますと、外濠からの流出先である神田川下流の水質が改善されます。

また、神田川の下流で分岐する日本橋川の水質も改善されます。

さらに、神田川と日本橋川の河口はともに隅田川となり、隅田川の水質が改善されます。

隅田川は、東京湾へと流れますので、東京湾の水質が改善されます。

4-1.東京都による外濠水質浄化の施策

東京都下水道局は、「外濠に下水が入らないようにします」と言っています。

東京都河川部は「外濠に溜まったヘドロを浚渫します」と言っています。

しかし、溜水になるだけで、抜本的対策にはなりません。

4-2.多摩川から玉川上水へ1.3㎥余計に水を引く

現在でも玉川上水は、多摩川から羽村取水堰より毎秒7㎥を取水しています。

「梅雨の時期、多摩川の河川流量が多い時に、毎秒1.3㎥ほど余分(計毎秒8.3㎥)に水を引き、外濠まで水を持ってくると、外濠の水質浄化が可能になる」

と、中央大学理工学部山田研究室では分析しています。

玉川上水からの導水により、外濠の水を吐き出せば、プランクトンの種が無くなるという見立てです。

再度増殖し始めたら吐き出し、それを繰り返します。

吐き出し機能を持たせることが肝要となります。

玉川上水から毎秒8.3㎥の水を持ってくれば、外濠に毎秒0.5㎥の水が注入され、アオコが発生しないように吐き出せると分析しています。

4-3.外濠の水質浄化が進めば、東京湾の水質浄化が進む

新型コロナウィルス感染拡大により、東京オリンピックは2021年に開催延期となりました。

その競技種目の一つであるトライアスロンの水泳会場は、東京湾となります。

トライアスロン開催会場の水質基準は厳しく、現時点で東京湾の糞便性大腸菌の濃度が、基準を満たしていません。

中でも神田川・日本橋川からの糞便性大腸菌が圧倒的に多いと分析しており、その原因は下水道管渠のはけ口が神田川・日本橋川に集中しているとのことです。

それに加えて、外濠からの汚水が神田川・日本橋川に合流するとの見立てをしています。

(出所:中央大学理工学部山田研究室)

つまり、外濠の水質浄化と外濠・神田川・日本橋川の下水道整備が成されれば、東京湾の水質浄化が進むということになります。

5.水都東京都心部の再生

東京都心部、特に日本橋川沿いの再開発が目白押しとなっています。

その動きの一端を説明します。

5-1.日本橋川周辺の開発

いよいよ、日本橋周辺の首都高速道路を撤去し、地下化することになりました。

建設費総額は約3,200億円と公表されています。

三井不動産・三越などの日本橋グループは特区申請をしました。

現在、日本橋川両サイドにびっしりビルが建っています。

野村證券の建物も日本橋川にびったり建っています。

野村證券の建物は古く、文化財指定されていますので、動かすことも解体することも出来ません。

それ以外の比較的新しく建ったビルは、川から10mか20mセットバックし、その代わり容積率を上げることを認められました。

日本橋川とビルの間を人間が歩けるようになります。

日本橋左岸下流側にある船着き場(左側写真)

(筆者撮影)

日本橋の袂に船着き場が造られました。

今では人気が出て7社の船が利用し、年間27万人の観光客が訪れるようになりました。

ところが、許容量が一杯になり、船が輻輳するようになりました。

日本橋の200m下流に日証館という平和不動産が所有する古いビルがあります。

平和不動産は、重要なビルを所有している会社です。

政治的に造られた会社で、戦後に設立されましたが、日本証券取引所を所有しています。

現在の日本証券取引所の建物の前は、日証館という建物で、以前には日本証券取引所を開設していました。

日証館はエンパイアステートビルよりも数か月以前に完成したことが売りです。

今でも見ごたえのある、風格のある建物です。

日本橋川と日証館との間に、5m50cmの高潮堤が建てられています。

日証館と日本橋川との間のスペース(右側写真)

(筆者撮影)

日証館の1階は、公共での利用が検討されています。

日証館の前に、2つ目の船が離発着できる桟橋を造ろうとしていますが、目の前に高潮堤の壁があります。

そこで中央大学:山田先生が、「ボタンを押したら堤防が上下するような堤防にしたらどうですか」と提案をしています。

東京都もその提案に対して、徐々に理解を示し始めたそうです。

日証館側では、「その程度のものならば、東京都でなくても民間で造ります」とも言っているそうです。

なお、日本橋川下流部をウォーキングした様子を記事にまとめていますので、よろしければご覧ください。

5-2.日本橋川水辺遊歩道の設置

隅田川両岸に設けられている水辺テラスの建設が、水辺の賑いを徐々に生み出し、活気づくようになりました。

特に中央区では、隅田川テラス整備が完成に近づきつつあります。

筆者は、中央区副区長:吉田不曇さんを都市計画課長の時代から30年間に亘り訪問し、日本橋川水辺遊歩道の設置を陳情してきました。

その結果、出された条件が、

・中央区の地元住民の声が上がることと

・日本橋川の水質改善

でした。

また、整備された隅田川テラスと繋がる形式の方が立案し易いとのことで、日本橋川の下流から上流へ向けて建設する案が持ち上がりました。

口頭だけのやり取りですが、「やっとここまでの発言が採れた」という思いです。

(右から畔柳先生、山田先生、吉田副区長、筆者)

イメージとしては、

- 大阪の道頓堀川沿いの「とんぼりウォーク」

- ヴェネツィアの水辺遊歩道

などです。

ヴェネツィア:カナルグランデ:リアルト橋(右側写真)

(筆者撮影)

日本橋川から分岐し、隅田川へ注ぐ亀島川における水辺遊歩道設置計画を記事にしましたので、ご覧ください。

また、大阪:道頓堀川沿いの水辺遊歩道「とんぼりリバーウォーク」の管理形態について記時にしましたので、ご覧ください。

上記で説明した

- 日本橋周辺における首都高速道路の地下化

- 平和不動産の日証館での動き

などもあり、タイミングは良いと判断しています。

水面に近い水辺遊歩道が隅田川から少なくとも日本橋まで繋がり、水辺を散策できる風景が近づきつつあると感じています。

6.まとめ

水都東京の再生には、水質浄化が欠かせません。

透き通った水面があれば、自然と人は集まり水辺を楽しむようになります。

そのためにも、外濠・神田川・日本橋川の水質浄化は喫緊の課題といえます。

江戸の民の喉を潤すために玉川上水は建設されました。

次世代の玉川上水は東京都民の心を潤すために再生するべきであると考えます。

7.お役立ち情報案内

ここでは、東京の水辺に関する書籍の案内をします。

是非ご活用ください。

7-1.【外濠】:法政大学エコ地域デザイン研究所編

本の詳しい内容につきましては、下記の書籍タイトル部分をクリックしてください。

7-2.【江戸→TOKYO なりたちの教科書】:岡本哲志著

本の詳しい内容につきましては、下記の書籍タイトル部分をクリックしてください。

「江戸→TOKYOなりたちの教科書:一冊でつかむ東京の都市形成史」(←クリック)

![]()

7-3.【江戸の川・復活】:渡部一二著

本の詳しい内容につきましては、下記の書籍タイトル部分をクリックしてください。

8.関連記事

コメント