二世帯住宅の規模を検討する際、その物差しが必要になります。

「どれ位の規模の二世帯住宅が建築可能か?」

「どれ位の土地面積が必要になるのか?」

と、お困りの方はいませんか?

実は、その目安がわかれば、建築計画・資金計画が立てやすくなります。

この記事では、

- 二世帯住宅の規模を検討する上で必要な基礎データ

- 二世帯住宅に必要な延床面積

- 二世帯住宅に必要な土地面積

- 二世帯住宅の建築費(目安)

について解説します。

二世帯住宅に必要な

・広さ(延床面積)

・建築坪単価

が分かれば、

・建築費

・諸経費

の概算を算出でき、

・建築計画

・資金計画

をスムーズに立案することができます。

なお、二世帯住宅の同居スタイルについては、下記の記事をご覧ください。

あわせて読みたい

注文住宅による二世帯住宅の型式:完全分離型・一部共有型・完全共有型

二世帯住宅を検討する際、「両親との生活空間をできる限り別々にしたい」「親の身体の調子が悪いので、四六時中見ておきたい」など、お悩みの方はいませんか? 実は、二...

また、二世帯住宅のメリット・デメリット、建築費、諸経費の目安については、下記の記事をご覧ください。

あわせて読みたい

注文住宅による二世帯住宅のメリット・デメリット、建築費、諸費用

大都市郊外や地方都市になりますと、両親と同居する二世帯住宅の割合が、比較的大きくなります。しかし、二世帯住宅にもメリット・デメリットがあります。 Δ表1.二世...

さらに、注文住宅については、下記の記事をご覧ください。

あわせて読みたい

注文住宅って?メリット・デメリット、建売住宅との比較や流れを解説

注文住宅は、自身の理想とする建物を建築することができ、誰しもが憧れる住宅です。しかし、決めないといけない項目が多く、手間と時間と費用がかかるのも事実です。 「...

目次

1.二世帯住宅の規模を検討する上で必要な基礎データ

Δ写真1.二世帯住宅

Δ写真1.二世帯住宅

建物規模を制限する指標の中に

・建蔽率(けんぺいりつ)

・容積率(ようせきりつ)

があり、両者とも地方自治体が作成する都市計画図において規定されています。

大まかにいえば、

- 建蔽率は、建物の水平方向の床面積を制限

- 容積率は、建物の垂直方向の総床面積を制限

します。

都市計画図には、他にも土地利用を定めた用途地域が記されてあり、

・住居系

・商業系

・工業系

に分類されます。

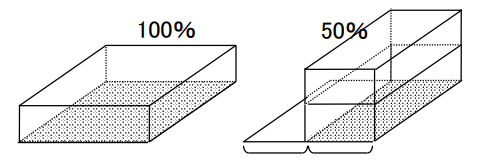

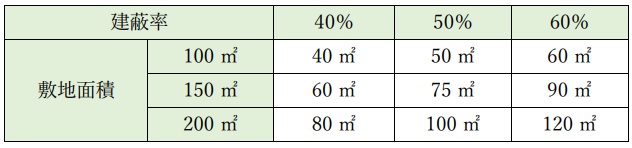

1-1.建蔽率(けんぺいりつ)

建蔽率は、敷地面積に対する建築面積の割合です。

建蔽率により、建てられる建物の水平方向の床面積が制限されます。

建築面積は、建物の水平投影面積ともいえます。

用途地域により建蔽率が決められています。

市区町村のWEBサイトで確認することができます。

建築面積(㎡)=敷地面積(㎡)×建蔽率(%)÷100

Δ図1.建蔽率イメージ図

Δ図1.建蔽率イメージ図

(出所:国土交通省)

【事例1】

敷地面積:200㎡、建蔽率:60%の土地の場合、建築面積の上限値は?

建築面積=200㎡×60%÷100=120㎡

となり、建築面積は120㎡まで建てることができます。

同様に建蔽率、敷地面積の違いによる建築面積の上限を求めますと、下表の通りです。

Δ表1.建蔽率の違いによる建築面積の上限

Δ表1.建蔽率の違いによる建築面積の上限

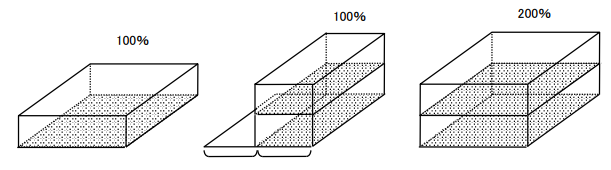

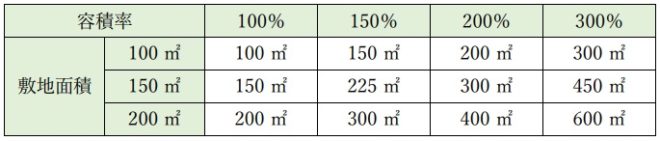

1-2.容積率(ようせきりつ)

容積率は、敷地面積に対する延床面積の割合です。

容積率により、上層階も含めた建てられる建物の垂直方向の床面積合計が制限されます。

延床面積は、建物各階の床面積の総和になります。

用途地域により容積率が決められています。

市区町村のWEBサイトで確認することができます。

延床面積(㎡)=敷地面積(㎡)×容積率(%)÷100

Δ図2.容積率イメージ図

Δ図2.容積率イメージ図

(出所:国土交通省)※1

【事例2】

敷地面積:200㎡、容積率:200%の土地の場合、延床面積の上限値は?

延床面積=200㎡×200%÷100=400㎡

となり、上層階(1~3階)を含めて400㎡まで二世帯住宅を建てることができます。

同様に容積率、敷地面積の違いによる延床面積の上限をまとめますと下表の通りです。

Δ表2.容積率の違いによる延床面積の上限

Δ表2.容積率の違いによる延床面積の上限

(前面道路幅員5m以上)

道路幅員による容積率

ここで注意しないといけないことは、容積率は道路幅員でも制限されることです。

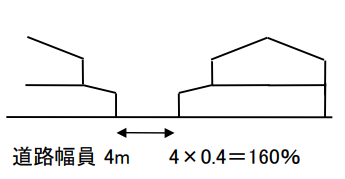

Δ図3.道路幅員によっても容積率が決まる

Δ図3.道路幅員によっても容積率が決まる

住居系の用途地域であれば、道路幅員に40%を乗じた数値が容積率になります。

商業系・工業系の用途地域であれば、道路幅員に60%を乗じた数値が容積率になります。

・用途地域で決められた容積率

・道路幅員で決まる容積率

とを比較して、小さい数値の方が、その土地の容積率となります。

<住居系の用途地域>

道路幅員による容積率=道路幅員(m)×40%

例えば、用途地域で決められた容積率が200%で、道路幅員4mの場合、容積率は160%となります。

Δ図4.住居系用途地域の場合

Δ図4.住居系用途地域の場合

(出所:国土交通省)※1

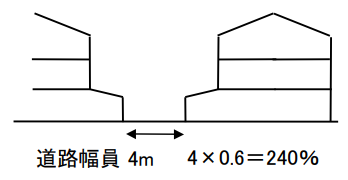

<商業系・工業系の用途地域>

道路幅員による容積率=道路幅員(m)×60%

例えば、用途地域で決められた容積率が300%で、道路幅員4mの場合、容積率は240%となります。

Δ図5.商業系・工業系用途地域の場合

Δ図5.商業系・工業系用途地域の場合

(出所:国土交通省)※1

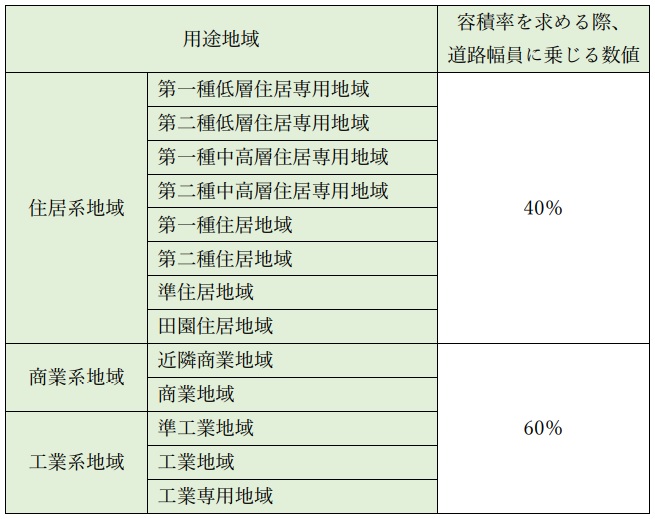

用途地域ごとの道路幅員に乗じる数値を下表に記します。

(建築基準法第52条)

Δ表3.容積率を求める際、道路幅員に乗じる数値

Δ表3.容積率を求める際、道路幅員に乗じる数値

(建築基準法第52条)

注意点として、二世帯住宅を含めた住宅は、工業専用地域内で建てることはできません。

その他の用途地域では、建てることができます。

【事例3】

二世帯住宅を検討している土地は、住居系用途地域内にあるものとします。

敷地面積:200㎡、用途地域で決められた容積率:200%、道路幅員:4mの場合の容積率と延床面積の上限値は?

①用途地域で定められた容積率:200%

②道路幅員で決まる容積率

4m×40%=160%

①と②を比較して小さい数値が採用されますから、この土地の容積率は160%となります。

延床面積の上限値は、

200㎡×160%÷100=320㎡

となります。

【事例2】と比較して同じ敷地面積ですが、容積率・延床面積ともに小さくなることがわかります。

なお、建築基準法の概要については、下記の記事をご覧ください。

あわせて読みたい

建築基準法の概要:最低限知っておきたい規定をわかりやすく解説!

戸建住宅やマンション、店舗、事務所などの建築物を建てる際、最低限守らなければならない規定が、建築基準法です。 建ててもいい建物の ・用途:住宅、店舗、事務所な...

また、全国1,000社以上の注文住宅会社が、あなたの要望や希望に基づいて、家づくりに必要な

「間取りプラン」

「資金計画」

を無料でご提案するサービスについては、下記の案内をご覧ください。

【PR】 タウンライフ

2.二世帯住宅に必要な延床面積

Δ写真2.二世帯住宅

Δ写真2.二世帯住宅

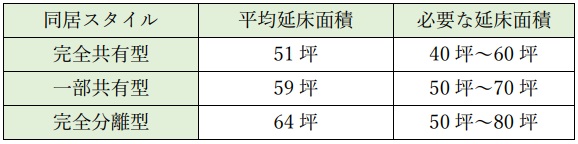

同居スタイルの違いによる延べ床面積は、

あわせて読みたい

注文住宅による二世帯住宅の型式:完全分離型・一部共有型・完全共有型

二世帯住宅を検討する際、「両親との生活空間をできる限り別々にしたい」「親の身体の調子が悪いので、四六時中見ておきたい」など、お悩みの方はいませんか? 実は、二...

の記事より、

- 完全同居型二世帯住宅の平均延床面積:51坪

- 一部共有型二世帯住宅の平均延床面積:59坪

- 完全分離型二世帯住宅の平均延床面積:64坪

- 単世帯住宅の平均延床面積:43坪

でした。

これらの数値から考察しますと、概ね二世帯住宅に必要な延床面積の目安は、下表の通りです。

Δ表4.二世帯住宅に必要な延床面積(目安)

Δ表4.二世帯住宅に必要な延床面積(目安)

2-1.完全共有型二世帯住宅の間取り

Δ図6.完全共有型二世帯住宅の間取り

Δ図6.完全共有型二世帯住宅の間取り

なお、完全共有型二世帯住宅の設計事例については、下記の記事をご覧ください。

あわせて読みたい

注文住宅の設計事例010:西側道路、二世帯住宅(完全共有型)、音楽室

当社がこれまでに手掛けた注文住宅の設計事例を挙げます。今回は、母親・息子夫婦から依頼を受け、住宅地の中にある西側道路の敷地に、完全共有型二世帯住宅を計画しま...

あわせて読みたい

注文住宅の設計事例018:西側道路、二世帯住宅(完全共有型)、2階建

当社がこれまでに手掛けた注文住宅の設計事例を挙げます。今回は、住宅街にある西側道路の計画地に二世帯住宅(完全共有型)を計画しました。 ※アプリは、「3D ARCHI DE...

2-2.一部共有型二世帯住宅の間取り

Δ図7.一部共有型二世帯住宅の間取り

Δ図7.一部共有型二世帯住宅の間取り

なお、一部共有型二世帯住宅の設計事例については、下記の記事をご覧ください。

あわせて読みたい

注文住宅の設計事例008:南側道路、二世帯住宅(一部共有型)

当社がこれまでに手掛けた注文住宅の設計事例を挙げます。今回は、両親・息子夫婦から依頼を受け、住宅地の中にある南側道路の敷地に、一部共有型二世帯住宅を計画しま...

あわせて読みたい

注文住宅の設計事例009:南側道路、二世帯住宅(一部共有型)

当社がこれまでに手掛けた注文住宅の設計事例を挙げます。今回は、両親・息子夫婦から依頼を受け、住宅地の中にある南側道路の敷地に、一部共有型二世帯住宅を計画しま...

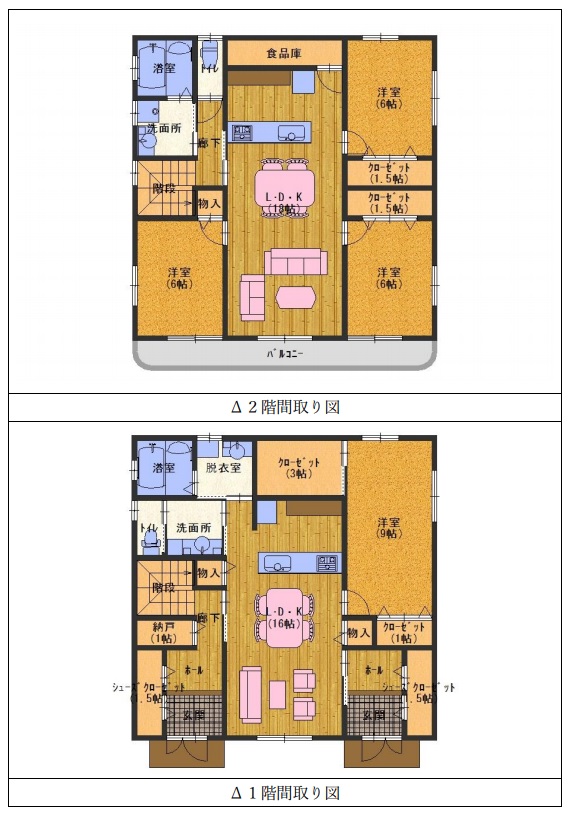

2-3.完全分離型二世帯住宅の間取り

Δ図8.完全分離型二世帯住宅の間取り

Δ図8.完全分離型二世帯住宅の間取り

なお、完全分離型二世帯住宅の設計事例については、下記の記事をご覧ください。

あわせて読みたい

注文住宅の設計事例006:西側道路、二世帯住宅(完全分離型)

当社がこれまでに手掛けた注文住宅の設計事例を挙げます。今回は、両親・息子夫婦から依頼を受け、住宅地の中にある西側道路の敷地に、完全分離型二世帯住宅を計画しま...

あわせて読みたい

注文住宅の設計事例007:北側道路、二世帯住宅(完全分離型)

当社がこれまでに手掛けた注文住宅の設計事例を挙げます。今回は、両親・息子夫婦から依頼を受け、住宅地の中にある北側道路の敷地に、完全分離型二世帯住宅を計画しま...

また、全国1,000社以上の注文住宅会社が、あなたの要望や希望に基づいて、家づくりに必要な

「間取りプラン」

「資金計画」

を無料でご提案するサービスについては、下記の案内をご覧ください。

【PR】 タウンライフ

3.二世帯住宅に必要な土地面積

Δ写真3.二世帯住宅

Δ写真3.二世帯住宅

建蔽率・容積率の違いによる二世帯住宅に必要な延床面積を確保するのに必要な土地面積の目安は、下表の通りです。

Δ表5.必要な延床面積を確保するために

Δ表5.必要な延床面積を確保するために

最低限必要な土地面積の目安

(2 階建て)

ここでの二世帯住宅は、総2階建て(直方体)に設定しています。

(平屋、3階建て、複雑な間取りになりますと、必要な土地面積は増減します。)

また、実際の容積率は、道路幅員にも制限されますが、ここでは考慮しないものとします。

さらに、高さ制限・隣地との距離も、考慮しないものとします。

個別の土地条件による建築面積・延床面積につきましては、建築士に相談されることをおすすめします。

※ 当社でも無料で相談に応じます。

なお、土地探しのコツについては、下記の記事をご覧ください。

あわせて読みたい

土地探しのコツをガイド:必要な知識と避けた方が良い土地の特徴を解説

注文住宅建築のために、土地探しから始める場合、希望条件に適合する土地を見つけることは、容易ではありません。 「土地をどの様に探せばよいのだろうか?」「避けた方...

また、全国1,000社以上の注文住宅会社が、あなたの要望や希望に基づいて、家づくりに必要な

「間取りプラン」

「資金計画」

を無料でご提案するサービスについては、下記の案内をご覧ください。

【PR】 タウンライフ

4.二世帯住宅の建築費(目安)

Δ写真4.二世帯住宅

Δ写真4.二世帯住宅

二世帯住宅の建築構造別の建築費は、上記の

「表4.二世帯住宅に必要な延床面積(目安)」

と、

あわせて読みたい

注文住宅による二世帯住宅のメリット・デメリット、建築費、諸費用

大都市郊外や地方都市になりますと、両親と同居する二世帯住宅の割合が、比較的大きくなります。しかし、二世帯住宅にもメリット・デメリットがあります。 Δ表1.二世...

の記事中の

「3-4.建築構造と延床面積の違いによる建築費の目安」

とを合わせて求めますと、下表の通りです。

Δ表6.二世帯住宅に必要な建築構造別の建

Δ表6.二世帯住宅に必要な建築構造別の建

築費の目安(土地代除く)

なお、戸建住宅の建築坪単価については、下記の記事をご覧ください。

あわせて読みたい

戸建住宅の構造別(木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造)建築費の相場(坪単価)

戸建住宅を建築もしくは購入する際、建築費の相場は一番気になる点です。 建築構造別 ・木造 ・鉄骨造 ・鉄筋コンクリート造に分類して、建築費相場の推移を調査しま...

また、全国1,000社以上の注文住宅会社が、あなたの要望や希望に基づいて、家づくりに必要な

「間取りプラン」

「資金計画」

を無料でご提案するサービスについては、下記の案内をご覧ください。

【PR】 タウンライフ

5.まとめ

以上、

- 二世帯住宅の規模を検討する上で必要な基礎データ

- 二世帯住宅に必要な延床面積

- 二世帯住宅に必要な土地面積

- 二世帯住宅の建築費(目安)

について解説しました。

二世帯住宅は、単世帯住宅と比較しますと、

・延床面積は、1.33倍広い

・建築費は、1.36倍高い

・平均坪単価は、1.02倍高い(ほぼ変わらない)

ことが、下記の記事によりわかります。

あわせて読みたい

注文住宅による二世帯住宅の型式:完全分離型・一部共有型・完全共有型

二世帯住宅を検討する際、「両親との生活空間をできる限り別々にしたい」「親の身体の調子が悪いので、四六時中見ておきたい」など、お悩みの方はいませんか? 実は、二...

二世帯住宅は高価になりますので、親世代・子世代が本音ベースでコミュニケーションを取りことが大切です。

必要な

・同居スタイル

・間取り

・床面積

・資金計画

などを、調整しながら立案する必要があります。

それらを解決する方法の一つとして、

複数のハウスメーカー・工務店に

・無料で、住宅資料を請求できるサイト:【持ち家計画】

・無料で、間取り作成・資金計画を請求できるサイト:【タウンライフ家づくり】

を活用されることを、おすすめいたします。

6.お役立ち情報案内

住宅に関するお役立ち情報を案内します。

ご活用ください。

6-1.【タウンライフ家づくり(二世帯住宅特集)】間取りプランを無料で作成

◆サービス概要◆

注文住宅会社が、あなたの要望や希望に基づいて、家づくりに必要な

・「間取りプラン」

・「資金計画」

・「土地探し」

を無料でご提案するサービスです。

※二世帯住宅に特化しております。

ネットで簡単に複数の住宅会社にオリジナルの「家づくり計画書」を依頼することができます。

◆メリット◆

- 住宅展示場に行ったり、何度も複数の住宅会社に合わなくても、自宅で家づくり可能

- 複数社のプランを比較・検討可能

- 利用は全て無料!

【PR】 タウンライフ

なお、「タウンライフ家づくり」の利用方法につきましては、下記の記事をご覧ください。

あわせて読みたい

【タウンライフ家づくり】あなたオリジナルの家づくり計画書を無料作成

【PR】 タウンライフ Δこんなお悩みはありませんか?出所:タウンライフ家づくり(※1) Δ家づくりを無料でサポート出所:タウンライフ家づくり(※1) 1.「タウンラ...

6-2.注文住宅無料資料請求サイト【持ち家計画】

◆サービス概要◆

一度の入力で、複数のハウスメーカー・工務店に無料資料請求・来場申込が出来るサイトです。

注文住宅で家を建てたいと思っていても、どこに依頼したら良いか悩む人は多いはず。

持ち家計画では、一度の入力で全国100社以上の住宅メーカーからお客様の条件やご希望に合った企業を選ぶこ とができるので、依頼先の検討に最適です。

◆メリット◆

無料資料請求だけでなく、全国(離島など一部除く)のハウスメーカーを選択でき、 自宅近くの展示場・店舗への来場申込が可能です。

なお、「持ち家計画」の詳しい内容につきましては、下記の記事をご覧ください。

あわせて読みたい

注文住宅資料一括請求サイト「持ち家計画」のメリット・デメリット

注文住宅を計画する場合、「何から手を付ければよいのか?わからない」「住宅会社のペースに乗せられてしまうのではないか?」と悩んでおられる方はいませんか? じっく...

6-3.リフォーム無料比較サイト【リフォーム比較プロ】

◆サービス概要◆

「リフォーム比較プロ」は、全国500社以上のリフォーム会社の登録がある無料比較サイトです。

クロス張替えなどの小さなリフォームから全面改修まで 、全てのリフォームに対応します。

サイト開設から5年以上、累計利用者数30万人を超える総合リフォーム比較サイトです。

◆サービスの特徴◆

- 厳格な審査基準を設けており、審査を通過した業者のみが登録されています。

- スタッフが随時お客様からのヒアリングを行っており、お客様からの評判が悪い業者については 登録削除される仕組みになっています。

安心してご利用いただけます。

- 具体的なリフォーム工事のノウハウなどの情報提供を行います。

なお、「リフォーム比較プロ」の詳しい内容につきましては、下記の記事をご覧ください。

あわせて読みたい

「リフォーム比較プロ」のメリット・デメリット、評判・口コミを解説

リフォーム工事を検討されている方で、「安心して任せられるリフォーム会社はないだろうか?」「容易にリフォーム会社の見積比較ができないだろうか?」と、お悩みの方...

7.参考・引用Webサイト

※1 「建築基準法制度概要集」

国土交通省

人口の推移と将来推計(年齢層別) (mlit.go.jp)

8.不動産関連記事

あわせて読みたい

◆戸建住宅(注文住宅・分譲住宅)の計画、売買、リフォーム◆(27記事)

戸建住宅(注文住宅・建売住宅)の計画、売買、リフォームに関する記事を掲載しました。記事の内容につきましては、下記の記事テーマをご覧ください。 1.注文住宅(1...

あわせて読みたい

◆注文住宅の設計事例集:二世帯住宅、ガレージハウス、狭小地住宅、傾斜地住宅◆(40事例)

当社がこれまでに手掛けた注文住宅の設計事例を挙げます。 1.豪邸(7事例) 1-1.川沿い住宅 https://exceate.site/archives/34607 1-2.海沿い住宅 https://e...

あわせて読みたい

◆アパート、マンション(1棟)投資・経営◆(24記事)

アパート・マンション投資・経営、不動産資格についての記事を掲載しました。 ◆アパート・マンション投資◆(6記事) <投資を始める前に!> https://exceate.site/arc...

あわせて読みたい

◆アパート・マンションの設計事例集:賃貸ガレージハウス、賃貸・分譲マンション◆(9記事)

当社がこれまでに手掛けたアパート・マンションの設計事例を挙げます。 なお、計画地は元々複雑な形状をしていますが、単純な敷地形状としました。計画地を特定されない...

あわせて読みたい

◆分譲マンションの売買◆(11記事)

分譲マンションに関する記事を掲載しました。 <マンション売却>(10記事) <マンション売却査定サイト> https://exceate.site/archives/382 <大規模修繕工事との...

あわせて読みたい

◆住宅ローン・不動産投資ローン・火災保険◆(22記事)

住宅ローン・不動産投資ローン・火災保険に関する記事を掲載しました。 <住宅ローン>(10記事) <住宅ローンの審査> https://exceate.site/archives/11152 https:...

あわせて読みたい

◆空き家・古家:問題・対策◆(7記事)

空き家・古家:問題・対策に関する記事を掲載しました。 <空き家:問題・対策>(5記事) <空き家問題> https://exceate.site/archives/9212 <空き家対策> https:...

あわせて読みたい

◆区分マンション投資・経営◆(3記事)

区分マンション投資に関する記事を掲載しました。 <区分マンション投資>(3記事) 新築ワンルーム投資 https://exceate.site/archives/5220 中古ワンルーム投資 http...

あわせて読みたい

◆その他の不動産投資・取引・登記・資格・相場・開発・利用方法・アプリ・家事代行サービス◆(16記事)

その他の不動産投資・取引・開発・利用方法・アプリに関する記事を掲載しました。 <不動産投資>(2記事) https://exceate.site/archives/168 https://exceate.site/...

あわせて読みたい

◆不動産・住宅DX・メタバース◆(13記事)

不動産・住宅会社に対するDX支援を行います。 不動産・まちづくりのメタバースによる支援 不動産・建設会社従業員の副業支援:WEBライテイング WEBマーケティング関...

あわせて読みたい

◆記事制作・記事監修◆

・不動産会社や建設会社・工務店、人材派遣会社などへ記事提供・不動産関連WEBサイトの記事監修 1.記事制作実績・単価 Δ写真1.記事制作 不動産会社や建設会社・工務...

コメント