「水辺ウォーキング東京」隅田川を始めました。

「水辺ウォーキング大阪」大川は既に初めています。

隅田川も、江戸時代から庶民に大川と呼ばれ、親しまれてきました。

東京の大川と大阪の大川とを比較しますと、類似点・相違点などが見えてきます。

筆者は、隅田川沿いを岩淵水門を起点として、東京湾の河口に向かって歩くことにしました。

若い人であれば、1日で歩ける距離ですが、筆者は史跡や記念碑などを寄り道しながら歩きます。

当然、旨い酒と肴があれば、寄り道して味わうことにします。

なお、水辺ウォーキング:水都大阪「大川」については、下記の記事をご覧ください。

1.隅田川の概要

(隅田川左岸上流側から撮影)

右側の白い橋は、水道橋

隅田川は、東京都北区にある岩淵水門を起点とします。

東京の東部低地帯の沿川7区(北区、足立区、荒川区、墨田区、台東区、中央区、江東区)を南北に流れ、東京湾に注ぎます。

荒川水系の一級河川であり、東京都が管理をしています。

流路延長は、23.5km。

流域面積は、上流部の新河岸川を合わせて690.3㎢。

流域人口は、全体で約300万人に達します。

隅田川は、世界でも類を見ない大都市の中心部を流れる都市河川です。

2.隅田川ウォーキング:ルート・日程

(隅田川左岸上流側から撮影)

隅田川ウォーキングのルート図と日程を挙げます。

2-1.隅田川ウォーキングルート図

隅田川の起点である岩淵水門を出発し、河口にあたる築地大橋まで歩きます。

基本的に隅田川の水辺を歩きますが、水辺に近づけない箇所もいくつか存在します。

その際は、仕方ないので、川から少し離れた道を歩きます。

2-2.隅田川ウォーキング日程

5回に分けて歩きます。

- 1日目:岩淵水門 ~ 石神井川河口

- 2日目:石神井川河口 ~ 千住大橋

- 3日目:千住大橋 ~ 吾妻橋

- 4日目:吾妻橋 ~ 日本橋川河口

- 5日目:日本橋川河口 ~ 築地大橋

なお、1~2日目の隅田川ウォーキングの内容につきましては、下記の記事をご覧ください。

3.千住大橋から吾妻橋まで

(隅田川左岸上流側から撮影)

3日目隅田川ウォーキングの開始です。

3日目のルートは、下図の通りです。

3日目ルート図

3-1.隅田川第11橋:千住大橋(せんじゅおおはし)

(隅田川左岸上流側から撮影)

右側の白い橋は、水道橋

千住大橋については、隅田川ウォーキング2日目でも触れました。

千住大橋周辺は、歴史にまつわることが多く見受けられます。

それらの一部を紹介します。

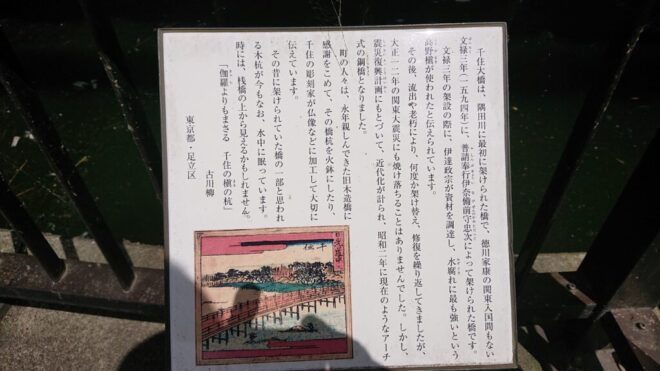

3-1-1.千住大橋(写真6)

千住大橋左岸上流側の隅田川テラス内に小さな案内板が立てられています。(写真6)

そこに記載されている案内文を引用します。

| 千住大橋は、隅田川に最初に架けられた橋で、徳川家康の関東入国間もない文禄三年(1954年)に、普請奉行伊奈備前守忠次(ふしんぶぎょういなびぜんのかみたたつぐ)によって架けられた橋です。 文禄三年の架設の際に、伊達政宗が資材を調達し、水腐れに最も強いという高野槇(こうやまき)が使われたと伝えられています。 その後、流出や老朽により、何度か架け替え、修復を繰り返してきましたが、大正十二年の関東大震災にも焼け落ちることはありませんでした。 しかし、震災復興計画に基づいて、近代化が計られ、昭和二年の現在のようなアーチ式の鋼橋となりました。 町の人々は、永年親しんできた旧木造橋に感謝を込めて、その橋杭を火鉢にしたり、千住の彫刻家が仏像などに加工して大切に伝えています。 その昔に架けられていた橋の一部と思われる木杭が今もなお、水中に眠っています。 時には、桟橋の上から見えるかもしれません。 「伽羅(きゃら)よりもまさる 千住の槇の杭」 古川柳 東京都・足立区 |

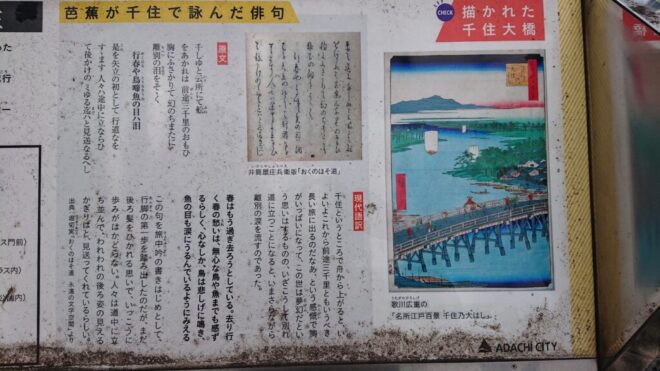

3-1-2.芭蕉が千住で詠んだ俳句(写真7)

千住大橋左岸上流側の橋詰に公園がありますが、そこに「芭蕉が千住で詠んだ俳句」の案内板があります。(写真7)

そこに記載されている案内文を引用します。(原文)

| 千しゆと云所にて船をあかれは 前途三千里の おもひ胸にふさかりて 幻のちまたに 離別の泪をそそく 行春や鳥啼魚の目ハ泪 (ゆくはるやとりなきうおのめはなみだ) 是を矢立の初として 行道なをすすます 人々は途中に立ならひて後はけの ミゆる迄ハと見送なるへし |

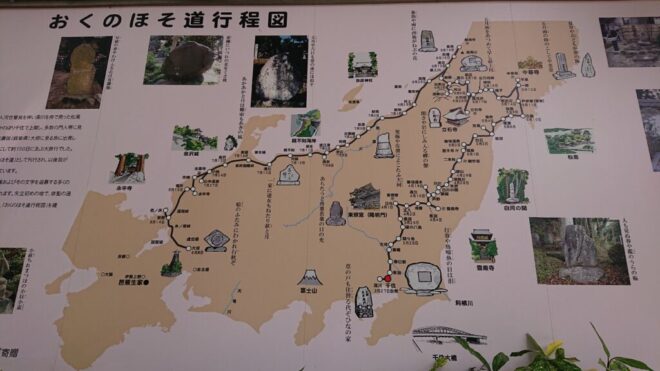

3-1-3.松尾芭蕉:おくのほそ道行程図(写真8)

千住大橋左岸上流側橋詰の公園に「おくのほそ道行程図」の看板が立てられています。(写真8)

千住大橋左岸堤防の壁

そこに記載されている案内文を引用します。

| 元禄2年(1689)旧暦3月27日、門人河合曾良を伴い深川を舟で発った松尾芭蕉(1644~1694)は、隅田川をさかのぼり千住で上陸し、多数の門人等に見送られて、関東から東北を経て美濃国(岐阜県)大垣に至る旅に出発しました。 その行程は何と600里余り、日数にして約150日に及ぶ大旅行でした。 この紀行が、元禄15年(1702)に「おくのほそ道」として刊行され、以後我が国を代表する古典文学作品として親しまれています。 芭蕉の旅から300年以上を経た今も、芭蕉およびその文学を追慕する多くの人々が旅立ちの地である千住大橋周辺を訪れます。 矢立初めの地で、俳聖の遥かな旅に思いを馳せるよすがとしていただくため、「おくのほそ道行程図」を建てました。 |

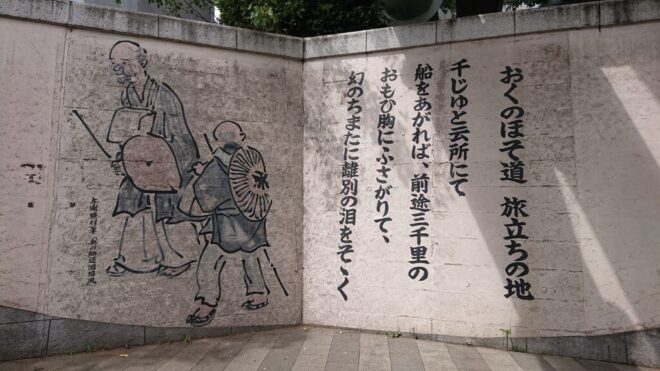

3-1-4.おくのほそ道 旅立ちの地(写真9)

すぐ近くの堤防の壁に、松尾芭蕉が門人の河合曾良を連れて旅立つ様子の絵が描かれています。(写真9)

千住大橋を後にして、下流へ向かいます。

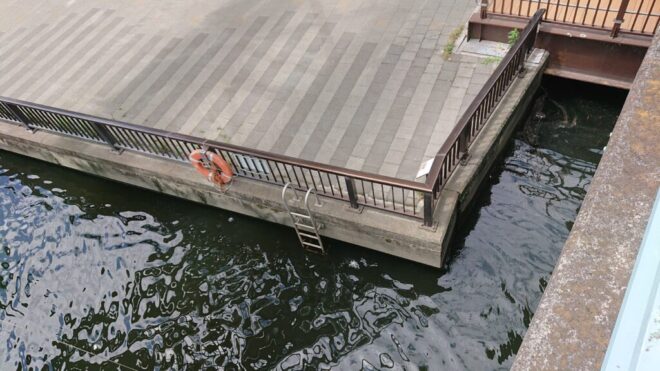

3-1-5.カヤック乗降ポイント発見

筆者は、カヤック一人旅が趣味です。

主に関西の川や瀬戸内海をカヤックで漕いでいます。

いつか隅田川も上流端(岩淵水門)から河口(東京湾)まで漕いでみたいと考えています。

その中継点として、良いポイントを見つけました。

隅田川左岸側の千住大橋直下に船着場がありますが、カヤックの乗降ポイントとしては、申し分ないです。

ここを「隅田川カヤック一人旅」の中継点の一つとして検討します。

(若ければ、上流端から河口まで一気に漕げますが、現在の年齢を考えると自信がありません。)

なお、「カヤック一人旅」については、下記の記事をご覧ください。

3-2.隅田川第12橋:JR常磐線隅田川橋梁(じょうばんせんすみだがわきょうりょう)

次に現れる橋は、「JR常磐線隅田川橋梁」です。

隅田川左岸上流側から撮影

隅田川左岸下流側から撮影

実は、

・JR常磐線隅田川橋梁

・つくばエクスプレス隅田川橋梁

・東京メトロ日比谷線隅田川橋梁

と3本の鉄道橋が、連続して隅田川に架かります。

3-3.隅田川第13橋:つくばエクスプレス隅田川橋梁

「JR常磐線隅田川橋梁」のすぐ下流側に、「つくばエクスプレス隅田川橋梁」が架かります。

隅田川左岸上流側からっ撮影

東京メトロ日比谷線隅田川橋梁(左側)

3-4.隅田川第14橋:東京メトロ日比谷線隅田川橋梁

「つくばエクスプレス隅田川橋梁」のすぐ下流側に、「東京メトロ日比谷線隅田川橋梁」が架かります。

隅田川左岸上流側から撮影

隅田川左岸下流側から撮影

東京メトロ日比谷線隅田川橋梁を後にし、隅田川左岸を下流へと向かいます。

3-5.千住関屋ポンプ所建設工事

隅田川左岸を下流へ向けてしばらく歩きますと、大きな建設工事現場に出くわしました。

「千住関屋ポンプ所建設工事」です。

建設工事案内看板の記載文を引用します。

| 工事件名:千住関屋ポンプ所建設工事 工事目的: 千住関屋ポンプ所は、既設千住、千住西ポンプ所流域の雨水流出量の増大に対応するために設ける雨水ポンプ所です。 足立区千住、千住大川町、千住仲町、日ノ出町等の雨水を吸揚し、隅田川に放流する施設です。 また、合流式下水道の初期汚濁負荷を削減するため、雨水貯留地を設置するものです。 本工事は、上記施設の躯体の一部を築造するものです。 発注者:東京都下水道局第一基幹施設再構築事務所 |

なお、筆者は隅田川・荒川の洪水対策として、荒川地下河川(第2放水路)建設を2019年から各地で提言しています。

その内容につきましては、下記の記事をご覧ください。

また、隅田川などを中心とした東京東部低地帯の治水対策については、下記の記事をご覧ください。

3-6.隅田川第15橋:千住汐入大橋(せんじゅしおいりおおはし)

次に現れる橋は、千住汐入大橋です。

隅田川左岸上流側から撮影

ここまで、隅田川左岸をあるいてきましたが、千住汐入大橋を渡り、右岸を歩き下流へと向かいます。

3-7.堀切(ほりきり):旧綾瀬川(きゅうあやせがわ)

千住汐入大橋を後にし、隅田川右岸を下流へと向かいますと、堀切が現れます。

隅田川右岸(対岸)から撮影

堀切は、隅田川と荒川を結ぶ水路で、旧綾瀬川になります。

水路の荒川側に墨田水門があり、荒川の増水した水が隅田川に流入するのを阻止する役割を担います。

堀切を後にし、隅田川右岸を下流へ向かいます。

3-8.隅田川第16橋:水神大橋(すいじんおおはし)

次に現れる橋は、水神大橋です。

隅田川右岸上流側から撮影

水神大橋を後にし、隅田川右岸を下流へと向かいます。

3-9.隅田川第17橋:白髭橋(しらひげばし)

次に現れる橋は、白髭橋です。

隅田川右岸上流側から撮影

白髭橋を右岸から左岸へ渡り、隅田川左岸を下流へ向かいます。

隅田川左岸下流側から撮影

3-10.隅田川第18橋:桜橋(さくらばし)

次に現れる橋は、桜橋です。

桜橋は歩行者専用橋です。

隅田川左岸上流側から撮影

写真41で見えているタワーは、東京スカイツリーです。

桜橋は、上空から見ますとXの形状をしています。

隅田川左岸側

右岸側の二手に分かれる箇所

桜橋を左岸から右岸へと渡り、隅田川右岸沿いに下流へと向かいます。

隅田川右岸下流側から撮影

隅田川右岸から撮影

3-11.隅田川第19橋:言問橋(ことといばし)

次に現れる橋は、言問橋です。

隅田川右岸上流側から撮影

3-12.隅田川第20橋:東武伊勢崎線隅田川橋梁(とうぶいせざきせんすみだがわきょうりょう)

次に現れる橋は、東武伊勢崎線隅田川橋梁です。

隅田川右岸上流側から撮影

隅田川右岸下流側から撮影

東武伊勢崎線隅田川橋梁を通過し、隅田川右岸を下流へと向かいます。

3-13.隅田川第21橋:吾妻橋(あづまばし)

次に現れる橋は、今回のゴール地点である吾妻橋です。

隅田川右岸上流側から撮影

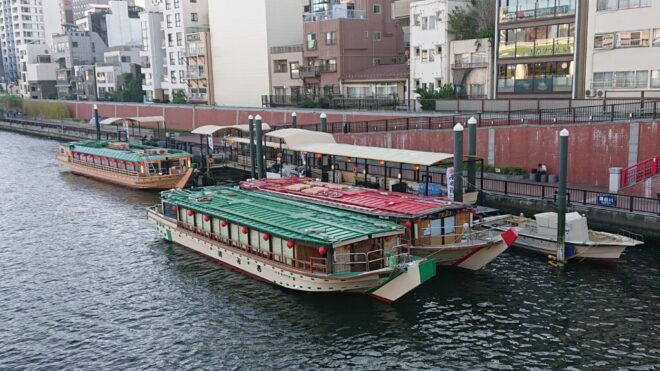

吾妻橋の右岸上流側に「東京都観光汽船(とうきょうみやこかんこうきせん)」の船着場があります。

ここで、観光船「卑弥呼」などが離発着します。

吾妻橋の右岸下流側に「あみ清」の屋形船の船着場があります。

筆者は、屋形船での舟遊びを30代の頃によくしました。

それから20数年が経ち、あらためて屋形船を借切り、気の合う仲間と飲み食いしながら、楽しく隅田川を満喫したいと目論んでいます。

4.まとめ

以上、

- 隅田川第11橋:千住大橋

- 隅田川第12橋:JR常磐線隅田川橋梁

- 隅田川第13橋:つくばエクスプレス隅田川橋梁

- 隅田川第14橋:東京メトロ日比谷線隅田川橋梁

- 千住関屋ポンプ所建設工事

- 隅田川第15橋:千住汐入大橋

- 堀切:旧綾瀬川

- 隅田川第16橋:水神大橋

- 隅田川第17橋:白髭橋

- 隅田川第18橋:桜橋

- 隅田川第19橋:言問橋

- 隅田川第20橋:東武伊勢崎線隅田川橋梁

- 隅田川第21橋:吾妻橋

と隅田川沿川を歩いてきました。

隅田川の中流域になりますと、観光船が増えてきます。

また、私用のプレジャーボートの航行も増えてきます。

隅田川の水面を楽しむ人は、徐々に復活しているように見えました。

今回も炎天下を歩いてきましたが、ゴール地点は吾妻橋です。

近くには、浅草の歓楽街があります。

ホッピー通りの飲屋街に繰り出して、酒と肴を楽しもうと思います。

次回は、吾妻橋から日本橋川河口まで歩きます。

隅田川の下流に入ります。

5.お役立ち情報案内

防災に関するお役立ち情報を案内します。

ご活用ください。

5-1.防災士5名在籍!設立10周年。安全と安心と減災を。防災用品専門店【ピースアップ】

防災士が監修した

・防災セット・非常食セット

・消防・操法装備品

・消防機材

・防犯用品

・救命用品

を含め 約2,000種類の商品を用意しています。

5-2.【ポータブル電源】アウトドアや防災に活躍!大容量でコンセント使用可能なJackeryポータブル電源

◆ポータブル電源のセールスポイント◆

ポータブル電源は、家庭用コンセント(AC)USBなど 豊富な出力を装備している蓄電源です。

いつでもどこでも電力を確保し、 長時間使用することができます。

キャンプ、車中泊、夜釣りはもちろん、 災害時(停電)に頼りになる存在です。

6.水辺プロデュース関連記事

コメント