1.「隅田川市民交流実行委員会」との関わり

河川の恩師である島先生との経緯や、先生が主宰された隅田川市民交流実行委員会について記します。

1-1.島正之先生との出会い

隅田川市民交流実行委員会との関わりは、平成3年(1991年)の島先生との出会いに始まります。

島先生は、千葉工業大学の先生で、隅田川市民交流実行委員会の設立者です。

当時、筆者は社団法人大都市圏研究開発協会(主務官庁:国土庁)に勤務していました。

その中に「川の手」部会があり、その部会長をされていたのが、島先生です。

それまで筆者は、川に全く縁もゆかりも無かったのですが、島先生をはじめ、色々な先生方に隅田川、荒川、多摩川を中心として東京の川の魅力を教えていただきました。

その後、平成4年(1992年)に隅田川市民交流実行員会に入会しました。

1-2.「隅田川サミット」、「隅田川ウォーキング」に参加して

(屋形船にて)

島先生は、地元住民との交流を大切にされる方でした。

他にも政治家(特に鳩山邦夫)や役人、企業との付合いも幅広く持たれていました。

ちなみに島先生は、中央大学の山田正先生と同じ研究室出身で、山田先生よりも10年先輩になります。

その当時、私は島先生によく付いて廻りました。

浅草の「どぜう」の店で御馳走になったのを覚えています。

行く先々で隅田川の講義を受けました。

河川工学にとどまらず、歴史、文化、風俗、芸術と幅広く手ほどきを受けました。

(レインボーブリッジにて)

島先生以外にも、糸井さん、長谷先生、小木曽さんなど、隅田川の現場を詳細に教えていただきました。

この頃の隅田川の景色が自分にとっては川の原風景になっています。

2.「リバーループ東京」

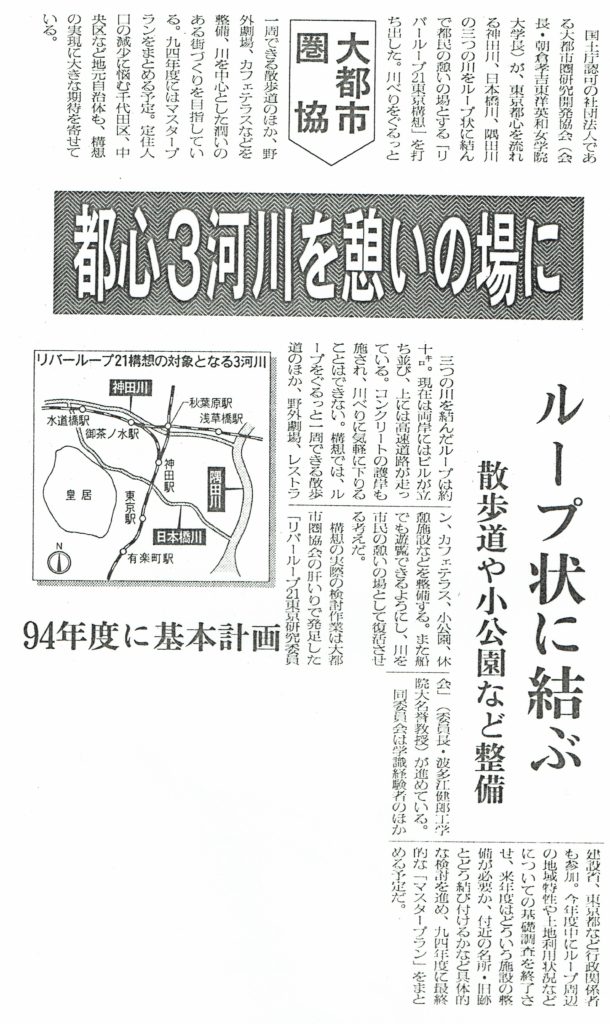

隅田川、神田川、日本橋川はループ状に繋がっており、船で一周することができます。

隅田川・神田川・日本橋川:3川連結構想

首都高速道路の地下化については、1992年時点で先行して

・名橋「日本橋」保存会

・隅田川市民交流実行委員会

・神田川を考える会(現:神田川ネットワーク)

などの方たちが訴えていました。

首都高速道路の経緯については、下記の記事をご覧ください。

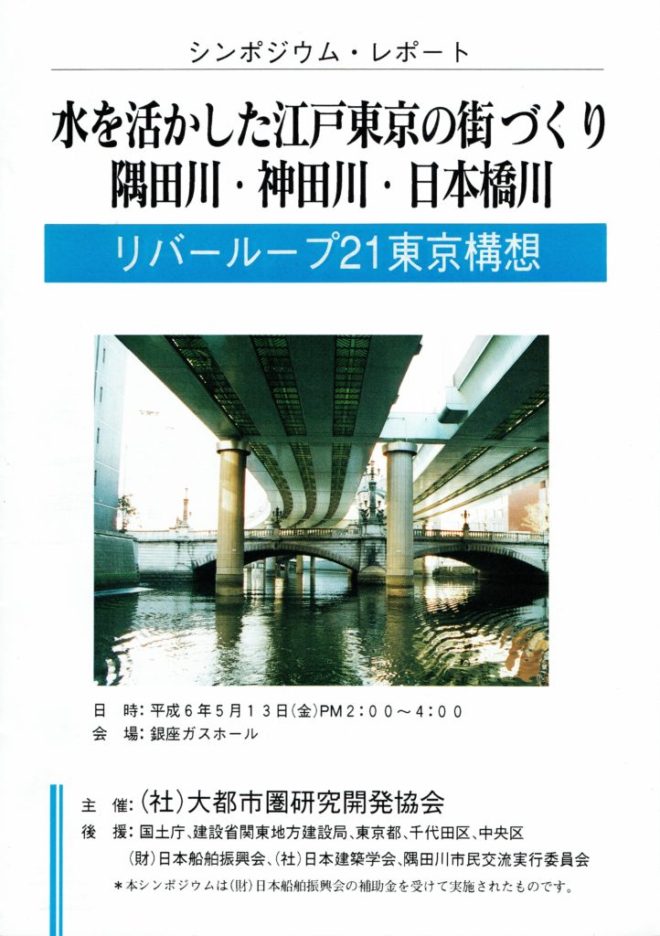

「リバーループ東京」構想は、1992年に、当時の社団法人大都市圏研究開発協会(現:環境総合整備機構)が、発表しました。

1994年~1995年にかけて、当時の財団法人日本船舶振興会(現:日本財団)の助成金対象にもなりました。

また、活動内容につきましては、1994年~1995年にシンポジウムを開催し、公に発表しました。

Δ図3.1995リバーループ東京シンポジウムレポート(右写真)

シンポジウム開催前から、マスコミ各社が取材に訪れ、世間においてちょっとした話題になりました。

その概念を、1996年~1998年にかけて、

・大阪市職員

・水陸両用バスを実現した須知氏

などに、「リバーループ大阪」の話を持ち掛けました。

大阪人の中に、その経緯を知る人は、大阪市の担当職員と須知さん以外にいません。

その後、須知さんは孤軍奮闘され、2000年以降「水都大阪キャンペーン」の下地作りをされたと認識しております。

しかし、社団法人大都市圏研究開発協会(国土庁認可)は、省庁再編に伴い、解散することとなりました。

その後を引き継いだのが、NGO団体である「環境総合整備機構」です。

「リバーループ東京」の概念は、時を経て趣旨も発展的に変化し、環境総合整備機構へと受け継がれました。

ここで注意喚起ですが、「リバーループ東京」を勝手に自身の論文として登録している「柘植正也」という者がいます。

しかも、偽登録時には建設コンサルタントに勤務していましたが、その後僧侶になりました。

「リバーループ東京」の発案者は、

・波多江健夫(工学院大学名誉教授)

・渡部 一二(多摩美術大学名誉教授)

・島 正之(千葉工業大学准教)

の3名です。

柘植正也は、3人の先生に断りもなく盗用しています。

3.「水都東京」への取組み

環境総合整備機構は、3本の柱となるテーマを設定しています。

①水循環都市(水辺回遊都市)

②水防災都市(ダイクハウス)

③舟運(和舟)の復活

です。

3-1.水循環都市(水辺回遊都市)

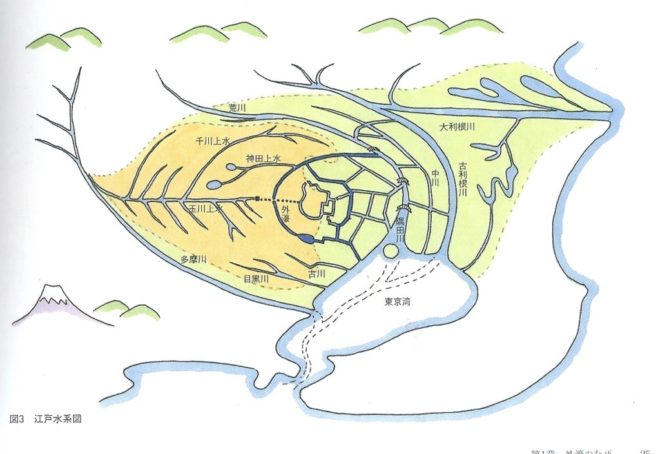

下図は、江戸の水系図です。

江戸時代初期に多摩川上流から玉川上水を江戸市中まで引き、町民を潤しました。

また水害対策として、利根川東遷といわれる大工事を徳川家康はやってのけました。

(出所:「外濠」法政大学エコ地域デザイン研究所編)

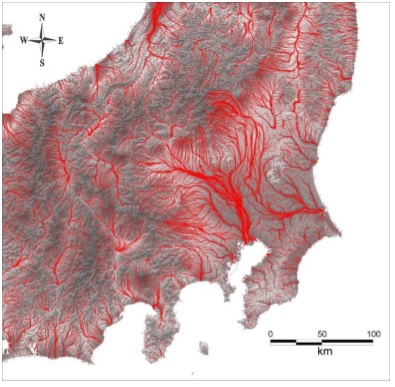

下図は、関東の地下水分布を表しています。

赤い線が地下水です。

利根川東遷で、地表の利根川は、千葉県銚子の方へ流れています。

利根川は、東遷以前には、東京湾に流れていました。

その名残が今でもあり、地下水は東京湾に流れています。

(出所:公益財団法人リバーフロント研究所)

東京湾の水質悪化により、東京オリンピック種目であるトライアスロンの実施が危ぶまれました。

原因の一つとされているのが、外濠と石神井川の水質悪化です。

その水が隅田川を通じて東京湾に流れます。

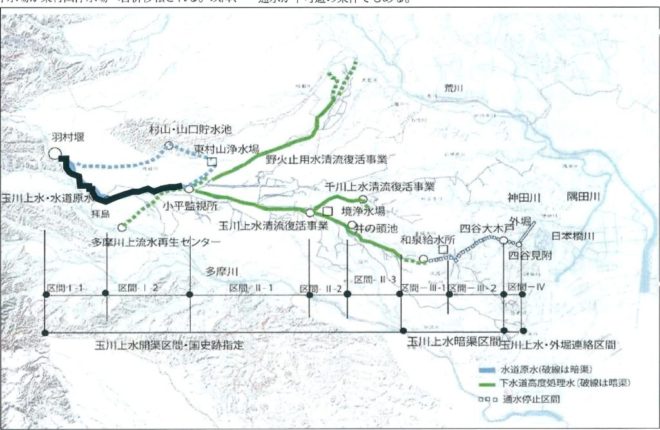

その対策として外濠の水質浄化を図るために玉川上水の復活を図り、外濠に水を流し込む案を中央大学の山田正先生を中心として取組んでいます。

玉川上水の水辺団体をネットワーク化し、地元の声を形成して東京都に呼びかけをされています。

(出所:中央大学山田研究室)

これらの施策が順調に推移しますと、都心の川は浄化されます。

川がきれいになりますと、水辺に近づきたくなります。

なお、玉川上水による水質浄化については、下記の記事をご覧ください。

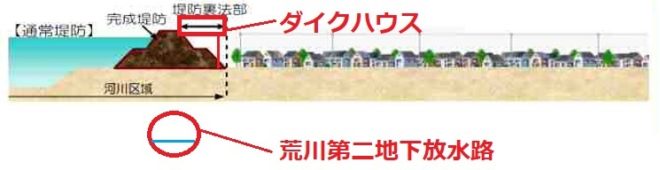

3-2.水防災都市(ダイクハウス)

このテーマの目玉は、「ダイクハウス」です。

ダイクハウスの詳しい内容につきましては、下記の記事をご覧ください。

また、水都東京・未来会議が提唱する「隅田川バリア」という構想があります。

これについては、後記にします。

3-3.舟運(和舟)の復活

和舟による観光船の復活です。

幸にして、江東区に和舟を実際に漕いでいる団体があります。

少なくとも「リバーループ東京」の区間だけでも和舟を復活し、将来的には、下図のような和舟によるネットワークを築くことを目論みます。

(出所:一般社団法人まち・ふね・みらい塾)

なお、和船復活については、下記の記事をご覧ください。

4.水都大阪への取組み

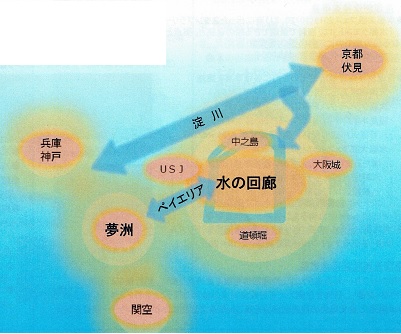

大阪市内において、

・東横堀川:東側

・道頓堀川:南側

・木津川 :西側

・土佐堀川:北側

がロの字型に繋がっており、船で一周することができます。

大阪市が、大阪「水の回廊」と名付けました。

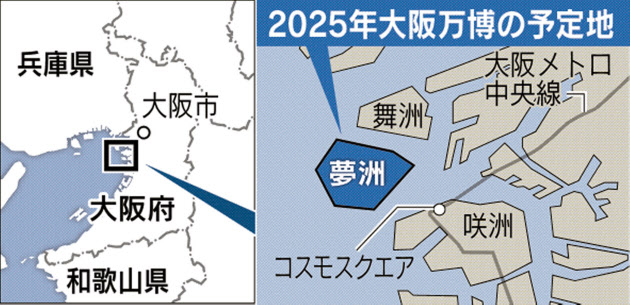

2025年に大阪湾岸の夢洲において、大阪万国博覧会が開催されるのを機に、大阪に新たな都市軸が形成されます。

(出所:水都大阪コンソーシアム)

Δ図12.2025大阪万国博覧会:会場風景(右図)

(出所:日本経済新聞)

環境総合整備機構は、3本の柱となるテーマを設定しています。

①淀川大堰改修による舟運復活

②十三ターミナル基地

③とんぼりリバーウォークの延伸

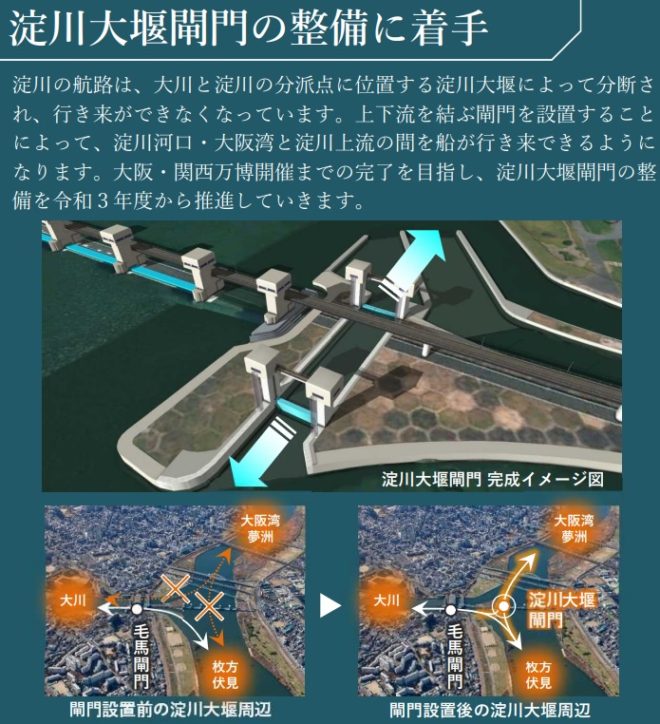

4-1.淀川大堰改修による舟運復活

現在、淀川は淀川大堰によりせき止められていますので、船が行きかうことはできません。

淀川大堰の目的は利水です。

淀川大堰の下流側と上流側との水位差は約2mです。

その水位差を利用して主に大阪市・兵庫県に工業用水として淀川の水を供給しています。

ここに閘門を設置し、船の通行を可能にして、古の淀川舟運の復活を図る案です。

ところが、2021年3月30日に、国土交通省近畿地方整備局は、淀川大堰に閘門を建設する旨を発表しました。

Δ「淀川大堰閘門の整備に令和3年度から新規着手します」

出所:国土交通省近畿地方整備局(※1)

出所:国土交通省近畿地方整備局(※1)

筆者が所属する環境総合整備機構におきましても、他の水辺団体と連携して、

・国土交通省

・大阪府

・大阪市

・土木学会

などに、橋下元知事が提唱する以前から、淀川大堰閘門建設をはたらきかけてきました。

その願いが、ようやく成就することになります。

出所:国土交通省近畿地方整備局(※1)

以上のことは、下記の記事でも案内させていただきました。

よろしければ、ご覧ください。

4-2.十三ターミナル基地

ここで鉄道から舟運やドローンに乗り換え、

・下流側へは大阪万国博覧会やIR

・上流側へは枚方や京都の伏見

まで向かいます。

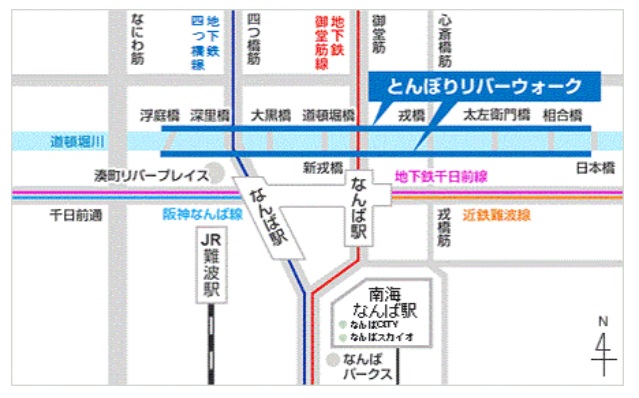

4-3.とんぼりリバーウォークの延伸

道頓堀川の日本橋から浮庭橋までの両岸に「とんぼりリバーウォーク」という水辺遊歩道が設置され、観光客で賑わっています。

(出所:とんぼりリバーウォーク事務局)

(出所:とんぼりリバーウォーク事務局)

これを東横堀川、土佐堀川、木津川、道頓堀川と延伸させ、大阪「水の回廊」が水辺遊歩道を歩いて一周できる環境を造ることにより完成する案です。

現在、南海電鉄が指定管理者制度により管理・運営をしています。

なお、「とんぼりリバーウォーク」については、下記の記事をご覧ください。

5.防災による街づくり

2019年10月に東海・関東・東北に甚大な被害を起こした台風19号の復興が続いています。

1000年に1度にしか起こらない規模の台風といわれていますが、今後は毎年襲来するかもしれません。

5-1.2018年9月、台風21号による衝撃

1000年に1度しか起こらない台風が、2018年9月にも大阪湾を襲撃しました。この台風の特徴は、暴風雨と高潮です。

洪水と高潮が同時に発生しました。

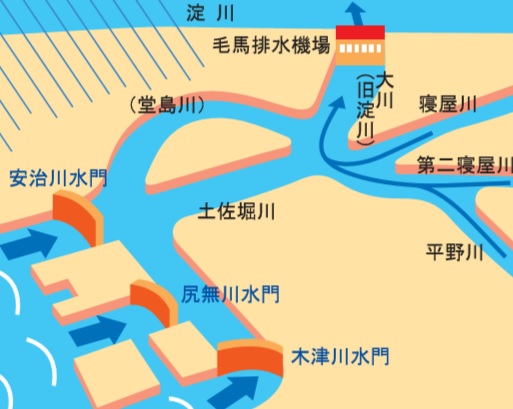

大阪市内を洪水と高潮から守り抜いたのが、「3大水門と毛馬排水機場」です。

(出所:大阪府)

高潮による大阪市内への浸水を安治川水門、尻無川水門、木津川水門が防ぎました。

水門を挟んで海側と陸側の水位差が約3mありました。

この3大水門が無ければ、大阪市内は高潮により17兆円相当の甚大な被害が発生したといわれています。

(出所:大阪府)

3大水門により高潮の浸水を防ぐことはできますが、上流からは降雨が流れ込みますので、閉鎖された水門により水の行き場が無くなります。

よって大阪市内の川の水位がどんどん上がります。

その対策として、寝屋川・第二寝屋川・平野川からの水を大川で逆流させ、毛馬排水機場において淀川に放流します。

台風21号は、この治水システムが稼働して大阪市内を守り抜くことができました。

5-2.「堤防による街づくり」(東京都23区)と「水門による街づくり」(大阪市)

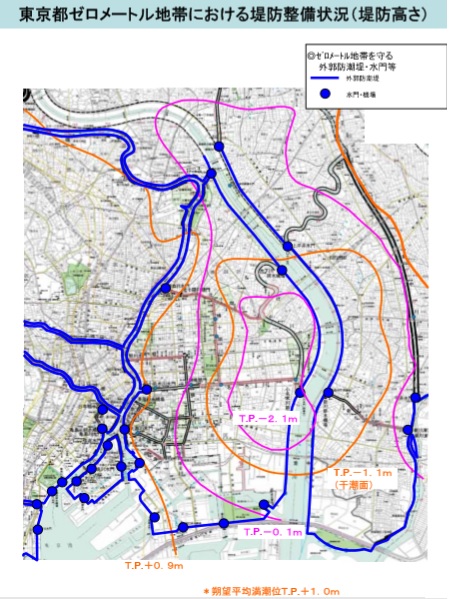

下記に、東京における高潮対策の概況図と大阪における高潮対策の概況図を併記します。

東京は、高潮対策を堤防を中心として取組み、大阪は水門を中心として取組みました。

その結果、東京の堤防高さは高くなり、堤防延長も長くなりました。

大阪は河口部で3大水門が高潮を防ぎますので、内陸の堤防高さは比較的低くなり、堤防延長も短くなりました。

コストで比較しますと、東京の場合には堤防が高く延長も長いので、建設費、維持管理費いずれも高くついています。

大阪の場合、3大水門の建設費・維持費は高くつきますが、堤防は低く延長も短いので、トータルで計算しますと、安くつく結果となります。

(出所:国土交通省河川局・港湾局)

(出所:国土交通省河川局・港湾局)

なお、東京、大阪の治水のあり方については、下記の記事をご覧ください。

5-3.東京下町にもバリア(高潮対策)が必要

2019年10月の台風19号は、洪水による被害でしたが、これに高潮がプラスされると、東京都心は壊滅状態となります。

洪水と高潮のダブルで被害をもたらすスーパー台風の来襲は、来年かもしれません。

よって抜本的な高潮対策が望まれます。

その一つの案として、中央大学の山田正先生が提唱していますが、隅田川河口部に設ける「隅田川バリア」案です。

隅田川沿線には国家レベルの重要な施設が存在します。

隅田川支流:日本橋川沿いには、日本銀行や東京証券取引所、大企業の本社が存在します。

日本の金融関連施設が集中して存在する地域であるだけに、ここを水害から守らなければ、日本の与信に関わる事態となります。

そのため、高潮から隅田川バリアにより日本経済の中枢を守る案が浮上しています。

モデルの一つが、「テムズバリア」です。

(出所:Wikipedia)※2

「テムズバリア」の止水板は平常時は川底にあり、船の往来ができる状態です。

しかし高潮襲来の緊急時には、川底にある止水板が水上に現れ、壁を築き、高潮を防御します。

(出所:Wikipedia)※2

「隅田川バリア」案もこの方式を参考例の一つとして検討中です。

日本の場合は、ロンドンと異なり、高潮だけでなく上流からの洪水にも配慮しなければなりません。

ここで大阪の「3大水門と毛馬排水機場の治水システム」を活用します。

3大水門に相当するのが、隅田川バリアです。

毛馬排水機場に相当するのが、岩淵水門となります。

隅田川バリアの閉鎖により、行き場を失った雨水が溜まり、隅田川の水位が上昇します。

隅田川に溜まった水を岩淵水門で、荒川に放流する計画です。

この治水システムにより、東京都心部を水害から守ります。

しかし、荒川はどうなるのか?

実は2019年台風19号による洪水で、荒川堤防が越水寸前までになりましたが、間一髪逃れた状態でした。

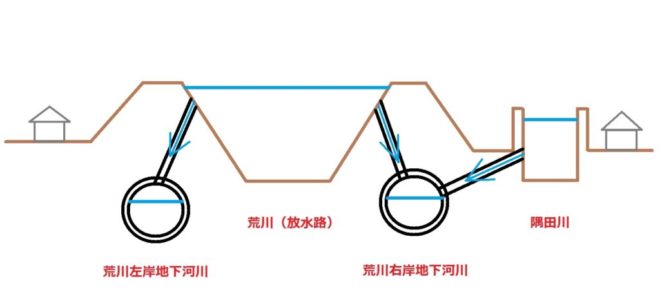

そこで、荒川の越水対策を考慮した案が筆者の下図の案です。

(筆者考案)

荒川にも同様に荒川バリアを設け高潮から守ります。

荒川の堤防下に地下河川を設け荒川地下第二放水路とします。

荒川バリアにより行き場を失った雨水を荒川地下第二放水路に流し込み、海へ洪水を導き、海岸部で洪水をポンプアップして、海へ放流する案です。

少なくともスーパー堤防案よりは、工費は小さく工期も短く土地取得・立退きも不要です。

この案を、筆者は「江東5区デルタ・プロジェクト」と名前を付けました。

なお、荒川第二地下放水路については、下記の記事をご覧ください。

6.まとめ

400年前、徳川家康は利根川東遷をしました。

90年前に荒川放水路ができました。

現代人の私たちが上記の事業位のことを行い、首都東京を守らないと偉大な先人達にお叱りを受ける気がします。

6.お役立ち情報案内

防災に関するお役立ち情報を案内します。

ご活用ください。

6-1.防災士5名在籍!設立10周年。安全と安心と減災を。防災用品専門店【ピースアップ】

防災士が監修した

・防災セット・非常食セット

・消防・操法装備品

・消防機材

・防犯用品

・救命用品

を含め 約2,000種類の商品を用意しています。

6-2.【ポータブル電源】アウトドアや防災に活躍!大容量でコンセント使用可能なJackeryポータブル電源

◆ポータブル電源のセールスポイント◆

ポータブル電源は、家庭用コンセント(AC)USBなど 豊富な出力を装備している蓄電源です。

いつでもどこでも電力を確保し、 長時間使用することができます。

キャンプ、車中泊、夜釣りはもちろん、 災害時(停電)に頼りになる存在です。

7.参考・引用WEBサイト

※1 「淀川大堰閘門の整備に令和3年度から新規着手します」

国土交通省近畿地方整備局 河川部

大阪府住宅まちづくり部

https://www.kkr.mlit.go.jp/news/top/press/sih68m000000bbec-att/20210330-1yodogawaozekiseibi.pdf

※2 「テムズタイドウェイスキーム」 WIKIPEDIA

https://en.wikipedia.org/wiki/Thames_Tideway_Scheme

8.水辺プロデュース関連記事

コメント